老傅

老傅剛從精神心理科的住院部走出,他蹣跚地在消防通道踱著步,身后有醫生護士竊竊私語:廳級干部得抑郁癥的,他還是我們醫院歷史上頭一個。

小傅剛給他爹,66歲的抑郁癥患者老傅辦完出院手續,他一時間覺得世界有些不真實:高墻里是藍天白云、鳥語花香,青色的假山和潺潺的溪流,病人們衣著統一,安靜而淡泊。而高墻外則是轟鳴的車水馬龍,高揚的建渣和塵土,還有嘰嘰喳喳吵個沒完的人群。

有病的到底是哪一邊?

老傅的抑郁癥和他的經歷相關。他年輕時參加過對越自衛反擊戰,自稱殺了7.5個越南鬼子(之所以有半個,是因為和戰友合力掐死的),之后轉業到了地方,在一個不痛不癢的部門一直干到退休。其間還經歷了喪偶,小傅他媽在老傅52歲那年溘然長逝,老傅沒有續弦,有人說他用情至深,也有人說他是因為太過熱愛工作,無心搞男女關系。退休前兩年的老傅都不在實職領導崗位上了,可他仍然沖鋒在前,經常加班到深夜,辦公時喜歡咆哮,精力比單位里的小伙子還好。

正因為如此,退休后的老傅極其不適應,沒有工作的日子,他度日如年。小傅嘗盡了各種解決方案,例如幫老傅培養興趣愛好,給他買了相機教他攝影,買了昂貴的漁具帶老傅釣魚,甚至還教過他打德州撲克,可老傅都索然無味。相機他嫌太復雜,釣魚又沒那個耐心,他說他在前線時都是用手榴彈炸魚,至于德州撲克,老傅的牌友可受不了他的咆哮,紛紛表示老傅這個狗日的,打個牌都透著官僚主義。

老傅唯一感興趣并持之以恒的事情,是玩聊天室。老傅剛退休那會兒,QQ聊天室正方興未艾,小傅也給老傅注冊了個QQ號,讓他去聊天室里發揮余熱。沒成想這東西還真對老傅胃口,他給自己起了個網名叫“老山”,在聊天室里和人討論歷史政治、馬克思的哲學觀、前蘇聯的解體原因,以及他為什么叫老山。

老傅跟大家講,當年在老山前線的時候,他是個連長,手下有120來號弟兄,而輪戰結束的時候,那批弟兄只剩下不到50人。老傅有時會在電腦前邊酌邊聊,喝到三兩之后,他就會宣布連隊在聊天室重建了,他帶著一幫中學生娃娃兵在房間里左沖右突,和聊天室里的另一支勢力群起舌戰,有時還穿插到別的聊天室,殺別方聊友一個措手不及。

“小A,你去罵他狗日的!”,“鐵蛋,你在那瞎噴啥呢,人家會用英語罵人,你趕緊去下載個金山詞霸!”,“憂郁の酷仔,你怎么見到女的就開始聊護膚品了,你是gay嗎!”

老傅在聊天室里指揮若定,雖然打字速度很慢,但他仍仿佛覺得自己回到了30年前的老山。

老傅后來被迫退出聊天室,是因為他出現了決策問題。有時他的戰友被幾個敵方聊友群起攻之,眼見詞窮,老傅就會把該戰友踢出聊天室。

老傅的娃娃兵們很是不解,因為這樣做沒有任何意義。如果有戰友被敵方聊友包圍,那他等于以一己之力吸引了敵方火力,這大大有利于我方集中優勢力量直搗黃龍。而老傅這樣一搞,我方的人數優勢蕩然無存,對方到后來簡直就把聊戰當成了下圍棋,圍著誰誰消失,被圍的戰友一準被老傅給踢出去。

總之,老傅的連隊在QQ聊天室重建后就沒贏過一場戰斗,久而久之,娃娃兵們對老傅失望了,說老傅你就吹吧,你哪當過什么連長,你這水平玩三國英杰傳都夠嗆。

老傅氣得卸載了QQ,把電腦還給了兒子,然后天天在家里指天罵地。

小傅沒法,只有在家里布置了一個退休辦,成員有老婆、兒子、保姆和自己,老傅是主任。老傅走馬上任第一天就搞了個三把火,在家用電腦上搞了套公文流轉系統,有事需在系統里發起流程,經審批后方能實施。

例如保姆小張要去買菜準備晚飯,就需要在內部公文里提交請示,“為預防傅明同志前列腺鈣化,擬購入番茄5個,以補充番茄紅素。妥否,請示。”

又如小傅同客戶進行商務接洽,也需要提交請示,申請去會所消費,目的是提高國民生產總值。老傅批示:擬批準,但需提交消費情況簡報,不得少于3000字,細節要清楚。

久而久之,大家又受不了啦,保姆小張第一個提交辭呈,她離開老傅家后徑直去了隔壁老鄭家,老鄭是個技術官僚,海歸,年輕時和老傅在單位就是對頭,這下可把老傅氣得夠嗆。隨著小小傅上中學住校、小傅和老婆離異,退休辦工作人員就只剩下小傅一個人,支部都沒法建,只能宣告解散。

老傅徹底孤獨了。

不知從何時開始,老傅出現了情緒問題,他經常一言不發,盯著天花板徹夜不眠。小傅認為老傅這是情緒無法宣泄,為了讓老傅有發泄渠道,他請保姆小張偷偷謄抄了老鄭的家譜,供老傅辱罵。

但是沒啥用,老傅罵歸罵,罵完還是繼續眼睛發直、茶飯不思。

小傅沒法,只有帶老傅去醫院,一診斷竟然是抑郁癥。醫生給開了麥普替林,老傅吃了有所好轉,但是過不了多久又會復發。最嚴重的一次,老傅竟然試圖自殺,自殺的理由竟然是保姆小張叛變了,自己作為前東家罪不可赦。

醫生不得不讓老傅住進了醫院,嚴加監管。

老傅犯病的時候,沒人知道他在想啥,醫生經常問小傅,老傅同志躺床上反反復復地嘟囔著幾句話,什么“我當初就應該打死小偉”,“那樣小偉至少是個烈士”之類的,到底是啥意思?

小傅一開始不愿意說,醫生怒了,說抑郁癥治的是心病,你不告訴我心結怎么治?小傅只能敞開心扉,準確說是代為敞開了老傅的心扉,說出了老傅內心深處最不愿觸碰的秘密。

老傅在老山前線當連長,他的連隊負責執行敵后穿插,在某次任務中,連隊遭遇了敵方的重火力,連隊指導員小偉在掩護連隊撤退時被擊穿了大腿,然后被越軍生擒。在被敵人架走的時刻,小偉朝著我軍陣地大叫,讓機槍手連他帶敵人一塊給突突了----越軍的手段眾所周知,小偉要是落入敵手,即使不死恐怕也不成人形了。

小偉被俘虜時,是處在老傅連隊火力范圍內的,輕重機槍和火箭筒都對準了小偉。但是老傅在那電光火石之間,愣是無法下令,-------據他事后形容,那10秒鐘就像一輩子一樣漫長,而他一直到現在,都沒能從那10秒鐘里走出來。

老傅從未跟家人提過小偉的結局,這是軍事機密。沒人知道小偉是叛變了,還是被越軍殺了。小偉這個名字是傅家的大忌,僅次于叛逃到老鄭家的小張,在家里是絕對不能提的,否則老傅一定會不走公文流轉程序就操起搟面棒揍人。

這也許才是老傅真正的病根所在。“醫生你有什么方案沒?”小傅問道。

醫生聽完后沉默了,半晌后才開口:“繼續吃麥普替林吧。”

老陳

老陳坐在輪椅上很久了。三年前他突發腦溢血,搶救回來了一條命,但就此偏癱,半身不遂。

老陳年輕時是個籃球運動員,曾經入選過國家青年隊,和張衛平是隊友。他在年輕時可謂飛天遁地,助跑摸高是那屆國青隊的第一。退役后當了30年大學籃球教練,到了60歲時還可以扣籃,女學生們別提多崇拜他了。

可就是這樣一個矍鑠抖擻的老頭子,在65歲那年中風了。

老陳現在下肢完全沒有知覺,別提走路,連扶著墻站立都困難。他只能終日坐在輪椅上,看電視、罵街,羨慕張衛平。

老陳的隊友來看望他,安慰說你坐高1米58,坐著都能開抽油煙機,有啥不知足的。

可老陳總是掙扎著想站起來,他說老子當年都是跳起來用膝蓋開抽油煙機的,憑啥只能坐著!

老陳一開始積極復健,采取了許多方法,例如在天花板上安了十多個吊環,試圖借助上肢力量把自己拉起來。他年輕時引體向上可以一口氣做30個,那背闊肌就跟龜殼一樣,做這種動作不費吹灰之力,在家里像長臂猿一樣吊來吊去,進退如風。但后來覺得這樣搞有點返祖,不雅觀,老陳就放棄了。

老陳的第二個方案,是從湘西趕尸得來的靈感。湘西趕尸的科學解釋是把一列死人像串螞蚱一樣用木條串起來,倆活人一前一后把死人們夾在中間,然后像操縱木偶那樣提拉著死人前行。

老陳是湖南吉首人,從小就耳濡目染,熟稔趕尸之術。他于是訂制了一套類似的工具,然后加了個腦溢血微信群,認識了7、8個湘西癱友,他把大伙兒組織起來,用木條給串成一串,請以前的隊友老王和老胡一前一后把大家夾在中間,一人推一人拉,就像趕尸那樣趕著大家前進,通過這種方式進行集體復健。

這方法一開始大奏其效,通過被動運動訓練,癱友們的腿部血液循環得到極大改善。不少癱友能夠借助扶手站立,最差的也有了膝跳反應。

可就在這時,老陳的趕尸復健遭遇了毀滅性打擊。癱友老黃看見自己在木條的拉動下健步如飛,一時激動,腦溢血又犯了,據醫生事后判斷,他大概當時就猝死了,但是其他人不知道啊。老王和老胡還在可勁兒地趕著大伙兒大步流星地前行,反正都是在趕尸,根本沒人注意到老黃的異樣。

出事之后,老陳被公安拘了48小時才放出來,并且嚴正警告他不許在三環內趕尸。

老陳的第二個方案也流產了。

老陳好不容易能夠自主站立,這下一折騰,又癱回去了。他垂頭喪氣地坐回了輪椅,每天看著電視里的張衛平自怨自艾。

“我當年可是用膝蓋開抽油煙機的,張衛平不行。”老陳在輪椅上逢人就說。

老李

老李的兒子小李,每天下午會推著老李的輪椅,在校園里溜達1小時,而每次經過哲學與政治學院大樓恢弘的門廊,老李都會拉著小李的手,嘟嘟囔囔地示意他停下來,停在卡爾-馬克思的畫像前,虔誠地凝視。

“牛頓。”老李告訴小李。

老李92歲了,他曾是個量子物理學家,在這所著名的大學里當了半輩子的教授,桃李滿天下。而他的桃李們看見他在坐在輪椅上憨笑的樣子,總是選擇裝作視而不見,繞道而行。否則老李一定會拉著他們喋喋不休,非要他們背麥克斯韋方程式。這都罷了,更讓人無法接受的是,老李會突然從輪椅上一躍而起,顫顫巍巍地彎下腰,背著手,收緊核心肌群,把自己扮成一架飛機。

“量子力學是唯心主義和詭辯論!普朗克是法西斯反動學術權威!”老李高喊著口號,向桃李們唯唯諾諾地認錯。

小李尷尬地推著輪椅落荒而逃。-------他的爹已經到了阿爾茲海默病---也就是俗稱的老年癡呆--晚期,只記得幾十年前的事情,一些零零碎碎的事情。

小李時常在想,如果人的大腦是一塊硬盤,那么阿爾茲海默病相當于格式化,把100個G的容量逐漸蠶食,最后只剩下300M。這300M的空間里,會存放一些怎樣的記憶?

小李在給老父治病求醫的過程里,也自學了很多神經科和腦外科典籍,他了解到,人的大腦有一項自我保護機制,就是傾向于遺忘掉痛苦的回憶,只保留美好的。可為何老李殘存的記憶都是那些悲傷殘忍的往事呢?

老李已經出現了肌強直和大小便失禁,醫生說他已時日無多。在這最后時刻,小李的心愿就是讓他喚起過往的美好,哪怕只有一瞬間。

小李想了很多辦法,他給老李看普朗克常數和德布羅意方程,老李說他不認識象形文字。

小李又找出老李獲得國家科技進步一等獎時的照片給他看,老李端詳了整整十分鐘,突然暴怒,將相片框扔在地上,砸得粉碎。小李愕然,問他何故發火?老李說你干嘛讓我照鏡子,是不是覺得我已經失去自我意識了?“鏡像自我認知實驗”據我所知是對蘇門答臘猩猩做的,你們是覺得我的智力已經和猩猩差不多了嗎!

小李試了很多種方法,無一收獲成效。老父親除了每天凝視馬克思畫像的時候顯得像一個智人,別的時候更像一尊雕塑,一塊數據已經湮滅了的硬盤。

這塊硬盤里,大概真的沒有留下任何美好,只剩下病毒、垃圾和悲傷。

老傅

老傅的抑郁癥近來控制得不錯。

事情是這樣的:老傅所在小區興起了廣場舞,某次小傅攙扶著郁郁寡歡的老傅散步路過時,駐足觀看了一下廣場上揮汗如雨的舞者。

那是20多個皓首蒼髯的耄宿,和20多個不減豐腴的大媽,他們歡快地舞動著,頭頂的蒸汽氤氳了天空,小傅一抬頭,仿佛看到了日冕。

他看完日冕,低頭看見了更讓他驚訝的場景:老傅佝僂已久的背脊,竟然漸漸挺直,胸脯高聳,小腹緊繃,腰板就像一塊鋼。---------他在童年時代,曾經見識過剛從老山戰場上下來的英雄連長傅明同志,當時的身姿和現在一模一樣。

“老傅這是回光返照。”一旁有群眾竊竊私語,被小傅狠狠瞪了回去。但小傅心里也是惴惴。

又過了幾天,老傅主動提出讓小傅帶自己再去廣場散步,-------了無生趣很久的老傅,這是幾年來第一次主動提出生活訴求,他還顫顫巍巍地在公文流轉系統里提起散步申請,說這是程序正義。

回來了,一切都回來了。小傅想。

小傅歡天喜地地攙著老傅去了廣場。--------廣場舞的隊伍愈發壯大,今天得有100多人了。

“差不多一個連。”老傅滿意地點點頭。

那天的廣場舞音樂,是PetShopBoys的《Gowest》.

Togetherwewillgoourway

Togetherwewillleavesomeday

Togetheryourhandinmyhands

Togetherwewillmakeourplans

Gowestlifeispeacefulthere

Gowestintheopenair

Gowestwheretheskiesareblue

Gowestthisiswhatwe'regonnado

老傅一把推開小傅的手,加入了100多個皓首耄宿和豐腴大媽的行伍,忘情地扭動起來。

自那天以后,老傅每天都去參加廣場舞,風雨無阻,還被選成了小區廣場舞隊的隊長。而他把舞蹈隊的編制改成了連,宣布自己是舞蹈連連長。

在年近古稀之際,老傅開始了新一輪的指揮若定,他親自參與舞姿設計,加入了很多擒拿和拼刺刀動作,動作做得不到位的老同志會被罰站軍姿或做俯臥撐,男女平等。

隔壁老鄭對此頗有微詞,說官僚主義在小區廣場上卷土重來了。但老傅非但不和他一般見識,還把老鄭也發展進了舞蹈連,讓他擔任指導員。他說小偉當年就是指導員。

“老鄭,你要是落入敵手,我一定讓機槍手打死你。”老傅懇切地對老鄭講。

老陳

老陳最終還是沒能站起來。

老陳的兒子小陳很是擔憂,他知道老年人長期臥床或坐輪椅會有什么后果,這會造成精神上的封閉和壓抑,進而降低老人的求生欲。很多老人因為外傷或者疾病,一病不起,然后飛快地逝去。

某日,他路過小區廣場,看見浩浩蕩蕩的廣場舞隊伍,足有100多人,他們在一個腰板挺直的老頭的帶領下,舞姿颯爽,精神煥發。背景音樂是PetShopBoys的《Gowest》.

小陳心想,要是老陳也能和他們一起跳,該有多好。他去找了那個帶頭的老頭,老頭自稱傅連長。小陳說副連長同志,有沒有可能設計一種輪椅舞步?

老傅的臉拉得老長,說我姓傅,是傅連長,不是副連長。小陳連忙道歉:“傅正連長不好意思,不過你咋知道我剛才叫的是副連長不是傅連長?”

“我從人的眼神就可以判斷出,他當我是正職還是副職。”老傅得意洋洋。

小陳闡述了老陳的情況,得到了老傅的高度重視。他馬上布置了一篇調研報告,讓老鄭牽頭落實。老鄭奮起當年在單位當總工的余威,帶領幾個耄宿設計出了一套為老陳量身定做的輪椅舞:

埃及手。

飛人老陳失去了自己飛天遁地的雙腿,還有那一雙投中過無數三分球的手。他一開始并不愿意參加這種娘炮的體育活動,但在老傅的思想工作之下,扭扭捏捏地加入了廣場舞連,他坐在輪椅上1米58,比將近一半的舞友都高。老傅把他排在C位,讓他的埃及手作為開場舞,并安排了4個1米55的大媽伴舞。

經過一個月的練習,老陳成長為了廣場舞連的核心成員。更令人欣喜的是,他去醫院復檢的各項生理指標都比一個月前大大好轉,完全不像個癱友。醫生看著仍然坐在輪椅上的老陳,滿懷狐疑,堅持認為他其實能走能跳,只是為了騙取醫療保險弄虛作假。

老陳懶得辯駁,他內心平安喜樂,還有,他也不恨張衛平了。

老李

老李已經整整一周不說話了,他每天除了昏睡,就是凝視著窗外,但是瞳孔似乎并未聚焦。小李不想再推他去學校遛彎,因為他即使看見他的桃李們,也只是一臉冷漠的無動于衷。

最后一次從學校出來,小李推著老李的輪椅路過小區廣場。廣場上熱鬧非凡,100多號大爺大媽在跳著廣場舞,大家的舞姿生動而凌厲,就像在打對越自衛反擊戰。帶頭的一個大爺坐在輪椅上,坐高1米58,他的胳膊靈動異常,既是領舞,又是指揮。

“好俊的埃及手。”小李交口稱贊。

小李正沉醉在《Gowest》的節奏里,轉頭發現,老李的瞳孔似乎在放光。

老李似乎是想起了什么,他顫抖著舉起右手,想從輪椅上站起來。小李以為他又要“坐飛機”,趕緊把他一把按住,不想他在這么多老同志跟前丟人現眼。可他發現這一次不一樣,老李的力道大得異乎尋常,仿佛有一種原始的力量,穿越了時間,從他身體深處迸發了出來。

“兒子,你看,那些是什么物體?”

這是近半年來,老李第一次主動開口。小李又驚又喜。

“爹,您是不是眼花啦,那些是老頭老太太啊,不是什么物體。他們在跳廣場舞。”

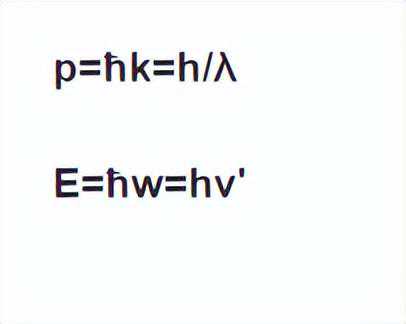

“你還是和過去一樣,抓不住主要矛盾。人和世間萬物在本質上都是一樣的,都是由有限而相同的幾種分子構成,而分子可以進一步分割為原子,原子又由電子質子中子組成。”

“爹您繼續。”小李不想打斷老李久違的清醒和興致。

“你看,每個豐腴大媽都擁有自己的舞伴:皓首耄宿。舞伴是誰并不重要,重要的是,她們們總是和舞伴步調一致,旋轉方向相反。他們是如何做到的?”

“爹,您聽見音樂了嗎,他們用音樂的節奏統一步調。”小李解,他覺得老李其實還是不大清醒。

“我當然知道這音樂,gowest,我在50年前用自制半導體聽過,為此被批斗了一個多月。而我不想說這個,我的意思是,音樂只是個幌子。他們為何非要一對一的安排舞伴,還必須體型接近?”

小李終于嚴肅了起來,他發現父親并不是在胡言亂語,他似乎在慢慢恢復,恢復了很多他流逝已久的記憶。

他順著父親的手指看去,那是一對翩翩起舞的大爺大媽,他倆體型相近,服裝統一,在夕陽下顯得老有所為。“Gowest,suninwintertime,Gowest,wewilldojustfine.”隨著副歌的到來,他倆開始了瘋狂的扭動和旋轉。

“你注意看,他們在干什么?”老李說。

“自旋!自旋!”小李驚呼道。

“是的,這根本不是什么大爺大媽,這是一對基本粒子,她們可能是電子、質子、中子,whatever,她們運用量子力學的超距作用進行超光速通信。不信你看,她們無論相隔再遠,總是能在同一時間改變旋轉方向,這就是量子糾纏。”

“您的意思是,廣場舞的舞者其實是一個電子?可怎么會有這么大的電子?”

“宏電子,這是我在70年代就提出過的猜想,可惜在當時被稱作資產階級宇宙觀。”

“可這只是您的猜想,我可不信!”小李有點歇斯底里,他不愿意承認這個現實。

“這些年來你推著我在街上閑逛時,我還觀察到另一個現象,大爺大媽們除了疑似的量子糾纏效應,還展現出了基本粒子的另一種特性:很多大爺大媽在大街上游蕩,在距離汽車還有好幾米的距離時就怦然倒地,被送去醫院急救,最終得到不菲的賠償。”

“這說明什么?”

“你如果學過量子力學,就應該知道,基本粒子從來就沒有固定的物理位置,它們在某一時刻存在于哪里,是一種概率。只有當處于被觀察狀態時,概率云才會塌縮。”

“你的意思是,大媽其實是被車里的司機瞪了一眼,然后她們的概率云塌縮了?”

“對,大媽作為電子,能夠同時出現在好幾個地方,其中的一個也許離汽車五米遠,另一個分身已經被汽車撞上了,而司機的眼睛就相當于“薛定諤貓”里的箱子,他不經意的一個掃視,大媽就“嗖”的塌縮了,如我們所見,其中一部分大媽塌縮到了被撞擊的狀態。還有,大媽在超市搞活動時也體現出了概率云的性質,搶購打折商品的大媽就像超人一樣,總是能夠同時出現在超市的不同地方,跑得比光子還快,沒有年輕人是他們的對手。其實年輕人哪里知道,他們的對手是一個宏電子。不過,這些在街上和超市里搞塌縮的宏電子,都不是啥好電子,用我們那個年代的話講,屬于搞右傾機會主義的電子。這個廣場上的電子對,才是真正的無產階級電子,糾纏是電子最不朽的屬性。人類歷史上第一對有據可考的宏電子,是牛頓和萊布尼茨,他們同時、異地發明微積分,就是他倆進行量子糾纏的最好佐證。”

老李越說語速越快,思路清晰得就像在做報告,他滿頭大汗、呼吸急促,像是報告的限時馬上就要到了。

“。。。。。這,我還是不信。”小李沉浸在老李的報告內容里,沒有察覺到他的身體狀況。

“你信與不信,都不重要了,我就要死了。死后我會變成一顆無產階級宏電子,而她,她在我52歲那年就成為了宏電子,她一直在等著我。”

這是老李對小李說過的最后一句完整的話,這句話之后,老李又恢復了沉默。這短暫的對話讓小李仿佛回到了自己的少年時光,那時的父親常抱著小李去到他的辦公室,那里擺著山丘一般的稿紙,上面寫滿了阿拉伯數字和英文、希臘字母。走廊墻上掛著很多畫像,他們的瞳孔和父親一樣透著光華。父親挨個教著小李:這是普朗克,這是玻爾,這是伽利略,這是阿基米德,這個老頑童是愛因斯坦。

而最后一幅畫像,是被老李至死都在神交的伊薩克-牛頓,雖然他其實交成了馬克思。

那天之后的一周,老李就去世了。在老李的告別儀式上,小李進行了致辭:“我之前把父親的大腦想象成一張被格式化了的硬盤,可我畢竟忘了,硬盤里的數據只是被刪除,并未被覆蓋。在某種特定的機制下,就如同安裝了一個硬盤恢復軟件,那些美好的、純粹的、寫在心靈最深處的記憶,會像七月半的幽魂一樣從地縫里鉆出,哪怕只是驚鴻一現。”,“這特定的機制是什么呢,是情懷?是機緣?是理想?還是回光返照?”,老傅問道。

“是廣場舞。”小李沉吟道。

免責聲明:本文章如果文章侵權,請聯系我們處理,本站僅提供信息存儲空間服務如因作品內容、版權和其他問題請于本站聯系