作者|許倬云

●五四運動最成功的部分是白話的推行。因為白話的推行,中國的教育就相當(dāng)?shù)钠占啊N艺J(rèn)為這是五四最重要的貢獻。

●我們不能因為胡先生沒有做到,就說他做得還不夠,他老人家自己說過,但開風(fēng)氣不為師。他做的是開風(fēng)氣的工作,打先鋒。

●這其實就是要追求人的自由。五四在精神方面追求的是一種自由主義,肯定人對自己的自主權(quán)。

五四運動游行,1919

五四是百年中國的里程碑

新京報:首當(dāng)其沖的問題是,我們?yōu)槭裁匆o(jì)念五四?換言之,百年之后,五四對應(yīng)于當(dāng)下,其意義與價值究竟何在?

許倬云:五四是中國掙扎著尋找自己前進方向的重要階段。中國經(jīng)過洋務(wù)運動的努力,維新運動的努力,又有義和團退步的做法,然后才有辛亥革命,再才有了五四。五四牽涉的面主要在文化方面,比先前的社會運動牽涉的面要寬廣得多,也深入得多。五四是百年來中國蹣跚尋路的一個重要階段和里程碑。

新京報:那您認(rèn)為今天應(yīng)當(dāng)以怎樣的方式來認(rèn)識五四?

許倬云:我們要把五四分為兩塊。一塊是反對在巴黎簽和約的愛國運動;另外就是開始得更早,涵蓋面更深更廣,延續(xù)時間更長,走向現(xiàn)代的文化改造運動。這兩件事情恰好是在1919年5月4日這一天,因為學(xué)生游行而融合在一塊了。

從我們今天的觀察角度來說,一般人都稱贊五四正面的價值,覺得這件事本身有很重要的意義。但是,我們也要看到當(dāng)時實際的情況。

當(dāng)時,以胡適先生為代表的五四運動領(lǐng)袖,對于西方現(xiàn)代文化闡釋是取他們所見所聞為主體。他們并沒有深入探討他們所謂的文藝復(fù)興和啟蒙運動,也沒有將文藝復(fù)興和啟蒙運動的真實情況告訴給國人。

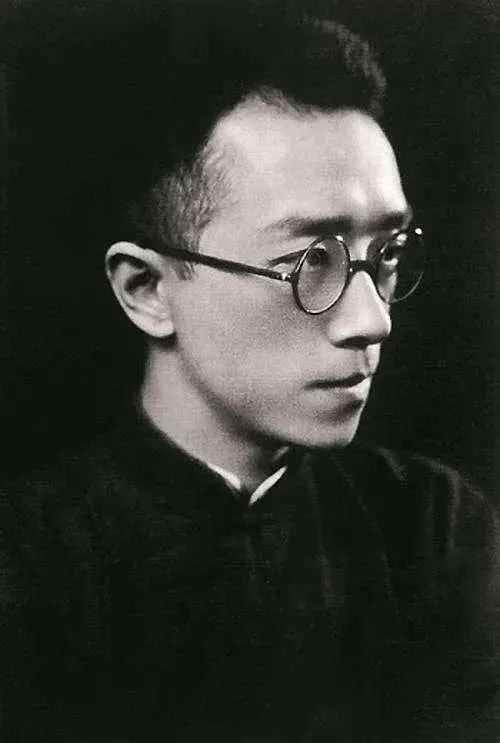

胡適先生(1891-1962)是五四運動領(lǐng)袖之一

五四接近于啟蒙運動

新京報:胡適先生當(dāng)年認(rèn)為五四運動是中國的文藝復(fù)興運動,而余英時先生認(rèn)為,五四運動更接近于啟蒙運動。您怎么看這個問題?

許倬云:我同意英時的意見。將文藝復(fù)興與五四相比,是胡先生他們的說法。

盡管五四運動接近于啟蒙運動,但是,拿五四運動和啟蒙運動相比,還是并不十分恰當(dāng)。仔細推敲,兩者之間是有差異的。

第一,中國的五四是在模仿啟蒙運動。西方的啟蒙運動延續(xù)的時間非常長,所牽涉的面和中國不完全一樣。西方的啟蒙運動是反封建,反宗教獨斷(神權(quán))。這兩個背景,和當(dāng)時的中國并不相同。

第二,文藝復(fù)興到啟蒙運動之間,有一個很重要的環(huán)節(jié),就是宗教革命。宗教革命革的,是教皇的神權(quán)。而五四運動領(lǐng)導(dǎo)者本身,主張打倒宗教,其實是要回歸中國的人文精神。由于要打倒中國的傳統(tǒng),并沒有把中國的人文精神轉(zhuǎn)移作為五四運動的精神資源。兩頭脫節(jié),是五四沒有很深的精神根源的弊病。

文藝復(fù)興時期的地圖和海怪

新京報:您認(rèn)為,胡適先生當(dāng)年沒有抓到啟蒙運動的“根”,這個“根”所指的究竟是什么?

許倬云:這個根就是指精神資源。而且因為另外一些激進分子提出要“打倒孔家店”,胡適先生沒有講過這樣激進的話,有些人把帽子戴在了他的頭上。

但是,胡先生沒有真正從中國文化中去追尋它的根源。他的專長是考證,認(rèn)為這是科學(xué)精神,他并沒有在中國的人文傳統(tǒng)上去花力氣。在這一點上,倒是馮友蘭先生后來做了相當(dāng)多的努力。

五四最成功的是白話文

新京報:在您看來,五四運動的遺產(chǎn)包括哪些內(nèi)容?為什么?

許倬云:五四運動最成功的部分是白話的推行。因為白話的推行,中國的教育就相當(dāng)?shù)钠占啊N艺J(rèn)為這是五四最重要的貢獻。

但是,“德先生”(民主)和“賽先生”(科學(xué))這兩者,尤其是后者,五四諸公給我們所提供的基本上是科學(xué)主義而不是科學(xué)精神。科學(xué)主義淪落成另外一種信仰,這種信仰害苦了中國。

新京報:如您所說,“德先生”和“賽先生”都有所不足。

許倬云:這兩者雖然有所不足,但是可以繼續(xù)做。我們從大的方向上要掌握好這兩者:“德先生”后面是人權(quán),但是要把人權(quán)放在理性和容忍的層次上,要協(xié)調(diào)對大眾最有利的公約數(shù);

至于“賽先生”呢,我們知道,科學(xué)是一種學(xué)術(shù),也是一種思考的方式。當(dāng)學(xué)術(shù)轉(zhuǎn)化成技術(shù)的時候,它有利有弊。科學(xué)要和技術(shù)分開,科學(xué)本身的很多層面,也要特別謹(jǐn)慎,特別小心。

科學(xué)和民主都是美好的名詞,但是我們要注意它后面的坑坑陷陷。科學(xué)如果沒有人文精神作為輔助,科學(xué)將變成機械化的世界;民主假若只是變成選票決定,多數(shù)派掌握,就會演變成暴民政治與專斷。

五四還要追求人的自由

新京報:有學(xué)者認(rèn)為;五四運動的指向是政治,因此不能以“五四新文化運動”來一言以蔽之,您怎么看這個問題?

許倬云:沒錯。五四那一天發(fā)生的事,等于是夾帶著戲劇性和激烈的大規(guī)模的行動,以及流血,軍警鎮(zhèn)壓這種沖突,這個事情的驚心觸目,帶動全國起步更早,延續(xù)時間更長的新文化運動。我們不能以那一天的事情概括五四,可是,那一天的運動有它打旗號的作用。

新京報:有學(xué)者認(rèn)為,回到五四運動的歷史場景,如果沒有政治因素,五四運動的影響就會特別小。您怎么看這個問題?

許倬云:我也認(rèn)為確實如此。假如沒有五四那一天的事件,大家不會馬上注意到整個文化運動本身的意義。

胡先生一輩子是漸進主義者,他一直愿意做一個溫和的改良派,不愿意做一個革命家。革命要求大破大立,中國這幾十年的經(jīng)驗,大破未必能大立,甚至小立都很難。

新京報:是不是因為政治層面的影響,因為民族救亡的迫切需求,導(dǎo)致五四運動之后產(chǎn)生了非常現(xiàn)實的政治訴求,具體來說,就是延續(xù)了多年的革命過程?

許倬云:中國在民族主義上吃虧吃大了。這一吃虧,太多人憋了一肚子氣沒處發(fā),想找捷徑,找更快的路。結(jié)果最容易找到的一條道路就是革命。革命兩個字承諾了一個美好的遠景,其實有些諾言與現(xiàn)實有落差。

五四運動中的青年學(xué)生

新京報:因此您對民族主義非常警惕。

許倬云:民族主義是一把兩刃刀。好的一面有維護民族獨立和個人自由的一面。壞的一面是大我剝奪了小我的自主權(quán)。

新京報:現(xiàn)在人們論及五四時,大致以“民主與科學(xué)”來概括。有學(xué)者在研究了五四文獻之后認(rèn)為,這種概括過于簡單,比如當(dāng)時在“德先生”和“賽先生”之外,人們討論很多的還有“費小姐”……

許倬云:是的,這其實就是要求人的自由。五四在精神方面追求的是一種自由主義,肯定人對自己的自主權(quán)。

新京報:您曾說,五四運動“是要穿人家衣服來陪人家,自己的衣服全丟光”,包括胡適在內(nèi)的五四運動領(lǐng)袖們,對西方的知識是非常局限的。這種局限對于五四運動本身及其后中國社會的走向造成的負面作用主要有哪些?

許倬云:當(dāng)時的失誤,在于對于西方文化最精華的部分沒有系統(tǒng)的介紹。

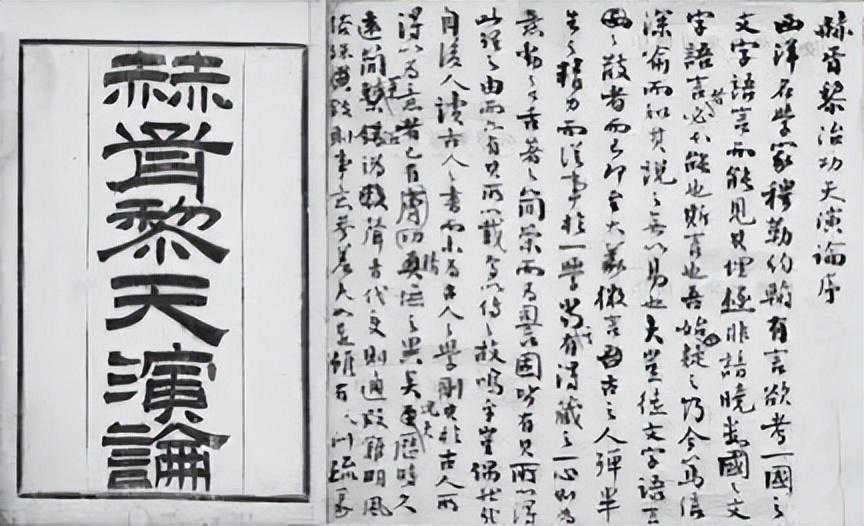

當(dāng)時,西方文獻最重要的一部分,只有嚴(yán)復(fù)翻譯了《天演論》,而且并不是很忠實的翻譯,而且并沒有把它真正介紹過來,只選擇了一點而論。現(xiàn)在有多少人將馬克思的《資本論》從頭到尾讀過?列寧的著作又有多少人從頭到尾讀過?啟蒙運動的重要著作,沒有系統(tǒng)地介紹過,更沒有系統(tǒng)地討論和詮釋。

嚴(yán)復(fù)翻譯《天演論》手稿

西方的文學(xué),莎士比亞被譯成中文的就兩個譯本,一個是朱生豪,一個是梁實秋。這又有多少人看過?

我不說我們今天比前人了解西方更多,很多的留學(xué)生對西方的了解還是有限的。但是,今天懂得西方的人比那個時代懂得西方的人還是要深入一些。

新京報:就五四運動的發(fā)生來說,學(xué)生的救亡意識發(fā)生了很大作用,您如何看待“救亡壓倒啟蒙”的觀點?

許倬云:我同意這個觀點。大家心急啊,而且時不我予,日本人不給你時間和機會,他們緊鑼密鼓的機關(guān)槍和大炮,飛機和軍艦都來了,別的帝國主義者也沒有閑著。所以,救亡壓倒啟蒙也是不得已而為之,這本身是一個無可奈何的悲劇。

新京報:您在《萬古江河》一書中說,五四運動包含三個成分:第一是對于中國傳統(tǒng)文化的否定,其中最極端者更標(biāo)榜全盤西化,將線裝書丟進茅坑。第二是推動白話。第三是胡適提出的,引進德先生(民主)與賽先生(科學(xué)),以救中華。

關(guān)于第一點,有學(xué)者認(rèn)為,全盤西化僅僅停留在一時的語言層面,從來沒有成為中國現(xiàn)實的危險。王元化先生認(rèn)為,陳獨秀、胡適、魯迅等五四領(lǐng)袖人物都并沒有全盤反傳統(tǒng)的問題,甚至對于儒家也未進行更全面的批判。您怎么看這個問題?

許倬云:至少從五四運動的領(lǐng)導(dǎo)者來說是并不想激進的。但是,包括魯迅先生在內(nèi),其中一些人走向了激進的方向。

胡適先生從來沒有全部否定中國的傳統(tǒng)文化,他一輩子溫良恭儉讓,是符合中國傳統(tǒng)的君子,說話也沒有魯迅那么刻薄尖酸過。全盤西化本身,從我們學(xué)洋人的槍炮開始,衣食住行無一不西化了。

晚年的胡適先生在臺灣

真正沒有西化的是精神。西方精神沒有真正被介紹進來,這是五四的不足。問題在于我前面提到的人手不夠,資源不夠。就五四運動本身的性質(zhì)來說,我認(rèn)為不能算激進而是漸進的。至于說很多極端的口號,是硬戴上去的。像吳虞、吳稚暉的一些話,都安到了五四身上,而吳稚暉并不是五四知識分子。

學(xué)術(shù)研究與現(xiàn)實政治是兩難

新京報:您在論及五四的時候,對白話文的問題似乎頗為擔(dān)憂,認(rèn)為“白話詩作臻于不朽的作品,至今還是寥寥可數(shù)。是則,白話文在切斷數(shù)千年文學(xué)遺產(chǎn)的血脈后,是否還有足夠的滋養(yǎng)?仍是一個疑問。”從歷史看,文言文已經(jīng)流傳使用了幾千年,而白話文使用的時間很短,做這樣的對比是否過早了一點?

許倬云:我擔(dān)心的是文言文的知識逐漸流失,流失以后像文藝復(fù)興從阿拉伯人那里撿回經(jīng)典,那種機會不容易。總不能咱們將來到哈佛、耶魯去學(xué)古文吧。

今天哈佛、耶魯教古文的教授的造詣恐怕除了臺灣、大陸中文系教授以外,中國古文的修養(yǎng),比國內(nèi)一般學(xué)科的教授恐怕還好些。今天的大、中學(xué)生,你要讓他欣賞古文的謹(jǐn)嚴(yán),古文的美,恐怕都談不上了。許多寫新詩的詩人,恐怕很少有人從古詩、古詞、古文里面擷取文字之美。

有些人刻意避開古文的東西,唯恐不白。忘記是很容易的,100年忘記以后,1000年也拿不回來了。

新京報:從五四運動所產(chǎn)生的影響來看,它的一個后果就是使學(xué)生關(guān)心政治,動輒沖出課堂走上街頭,導(dǎo)致了文化建設(shè)、學(xué)術(shù)研究的不足。您怎么看這個問題。

許倬云:(長嘆)唉!當(dāng)年蔡元培先生面對無法停息的學(xué)生運動,他說“殺君馬者道旁兒”,太多的人要殺我們的馬了。

有些“道旁兒”是夸獎的,有些道旁兒是另有用心,借馬來踩人。還有很多人,想要以文字來喚醒群眾,提醒當(dāng)政者注意自己的執(zhí)政措施。

西南聯(lián)大在昆明建立,前輩學(xué)者做出的最好的貢獻,是在西南聯(lián)大成立之后的前三年。到后來,種種政治活動,把學(xué)者們拉進漩渦,把學(xué)生們也拉進漩渦。從這兩者來看,學(xué)術(shù)工作確實不能分心。以我后來在臺灣加入的史語所為例,它在那個衣食不足的時代,在鄉(xiāng)下能夠做出非常好的研究工作,為什么?關(guān)在鄉(xiāng)下,心無旁騖。

西南聯(lián)大中文系師生合影

當(dāng)然,還有另外一種心無旁騖,就是為稻粱謀,也就是今天大陸、臺灣的年輕人都在做的工作。

新京報:在學(xué)術(shù)與政治之間,似乎很難只專注于前者。您怎么看這個問題?

許倬云:學(xué)術(shù)研究與現(xiàn)實政治,對知識分子來說始終是一個兩難的問題。

我今年80歲了,我有時候回想過去,我一輩子不能說有一半的時間花在關(guān)懷社會問題上,寫社論,寫專論,但是,花十之三四的時間還是有的。如果我把這些時間花在書房里,我想我的貢獻可以比較像樣一些。但是,我不悔,求心之所安。正如佛教故事,樹林失火的時候,鸚鵡因為曾經(jīng)在山里住過,用翅膀灑一點水來救;無非盡一點心而已。

我愿意往樂觀的方面看

新京報:有學(xué)者認(rèn)為,五四運動基本上只是少數(shù)知識分子的事,在大眾中造成的影響是非常有限的。比如當(dāng)年《新青年》的發(fā)行量,最高時也不過一萬五千份。

許倬云:火柴雖小,但可以燎原。當(dāng)年《新青年》雖然只是一份刊物,但是影響很大,各地都有大學(xué)生、中學(xué)生、甚至高小的學(xué)生,他們討論,傳播,出壁報,印文件四處散發(fā),還有各個大學(xué)各種各樣的辯論,影響到全國各地的中學(xué)甚至小學(xué)。這是一個火種,能夠引起燎原之勢。

《新青年》雜志,第2卷第1號

新京報:從這90年中國社會的歷史進程來看,五四的遺產(chǎn)哪些方面得到了繼承?哪些方面又有所不足?應(yīng)該如何改進?

許倬云:白話運動成功了,這是五四最大的成就。現(xiàn)在,自由、民主、科學(xué)已成了大眾公認(rèn)的價值,這個理解也是過去沒有的。我們要繼承下去,假如有人愿意,應(yīng)該一代一代加以補足。在這些方面,我愿意往樂觀的方面看。中國一直在改變,由于五四開啟了大家的心竅以后,我們現(xiàn)在不可能回到皇帝制度,不會認(rèn)為專制是應(yīng)當(dāng)?shù)模粫詾榧瘷?quán)是非有不可的。

新京報:在思想史上,五四提出的問題之一就是中國傳統(tǒng)的現(xiàn)代化轉(zhuǎn)換問題。現(xiàn)在,傳統(tǒng)文化日益受到重視,那么,有哪些傳統(tǒng)可以完成現(xiàn)代轉(zhuǎn)換?應(yīng)當(dāng)怎樣實現(xiàn)這種現(xiàn)代轉(zhuǎn)換?

許倬云:中國傳統(tǒng)對世界的未來來說最有用處的,就是我們的文化不以神為基礎(chǔ),而是以人為基礎(chǔ)。人求得自信、自知、自重、自尊,將心比心,推己及人,這是最值得推廣的部分。對神的信仰必定要有一個盲目的信心,神如果是在古代的宗教上發(fā)展出來,經(jīng)不起今天的生物學(xué)、天文學(xué)、心理學(xué)的考驗,“人”的理解,卻經(jīng)得起所有的考驗。這一個成分是最值得提供給中國人,和世界上其他地方的人所用。

今天,因為神在死亡,所以,依附在神的觀念上的道德價值和信念都在垮臺。我們經(jīng)歷過的金融危機,導(dǎo)致了人對人不信任,人不相信自己,也不相信別人。資本主義的基礎(chǔ)是人跟人彼此信任。這個基礎(chǔ)一垮,資本主義的自由市場就垮下來了。

所以,我們要重建今天的經(jīng)濟和政治制度,都要正面面對人的現(xiàn)象,重建人對自己和他人的信念。這是我?guī)资陙硪恢眻猿值男拍睢?/p>

知識人的責(zé)任所在

新京報:五四運動同時包括很現(xiàn)實的政治關(guān)懷和很深刻的文化關(guān)懷,這就給后來的知識分子留下了一個問題:以社會責(zé)任而言,知識分子在社會重建中究竟應(yīng)該在哪些地方起作用?

許倬云:知識分子包括以學(xué)術(shù)為志業(yè)的人,以及從事文化建設(shè)和傳播的人。以學(xué)術(shù)為志業(yè)的知識分子應(yīng)該在知識領(lǐng)域拿已知的部分推動未知的部分,把已知的部分傳達給社會。文化知識分子要在人類已經(jīng)造成的文化事業(yè)上,取其美好、精華的部分,繼承下來,推廣出去,將人類的文化不斷地提升。

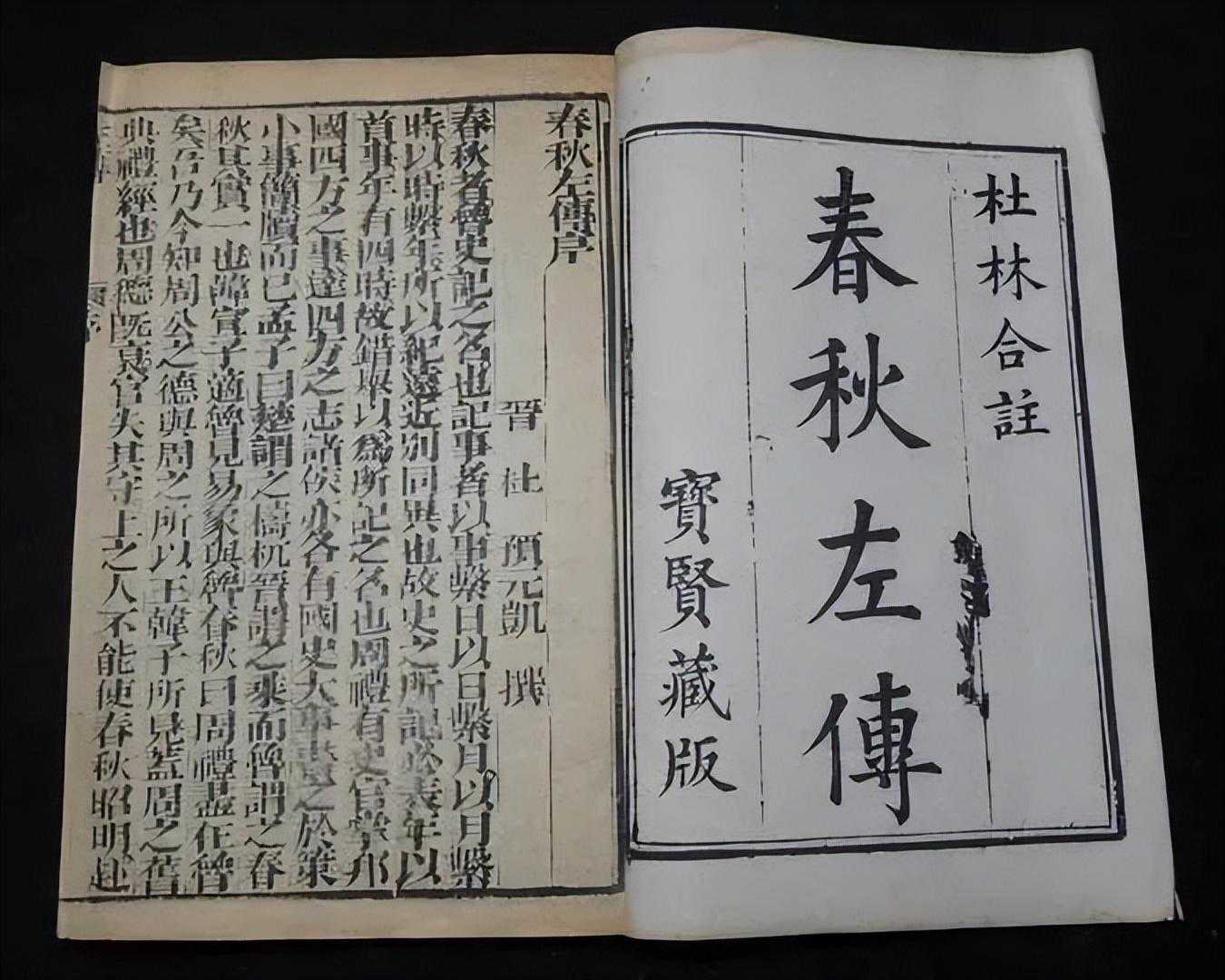

許倬云:《左傳》里面有一個故事,魯昭公出亡,兩批臣子,一批留在國內(nèi),保持國家的維系;跟著他走的人,奉著出亡的國君,使他還是一個國家的象征。行者、居者都盡其力。普及和專注,出和入這兩種知識分子都需要。入的人有專注的工作要做;出的人也要做傳達和輸送的工作。

我晚年做的基本上都是傳達和輸送的工作。我的《萬古江河》傳達了上千篇許多專業(yè)同行們幾十年來的研究成果。每個人盡自己的能力、性情去做自己的選擇就可以了。入的人要常常警惕自己,不要脫開了時事。

如果今天我拼命去摳一個已經(jīng)死掉的字,在古代和今天一點意義都沒有,這是個學(xué)術(shù)工作,白首窮經(jīng)可以做這件事,但是,對別人有何裨益呢?出的人如果整天做轉(zhuǎn)述工作,自己的基礎(chǔ)都沒有打好,他不是浮萍嗎?打基礎(chǔ)不能單單說打到實施就拉倒的,一輩子無時無刻都要墊高,夯實。擔(dān)任轉(zhuǎn)述工作的前提,乃是自己必須具備一定的看家本領(lǐng)。

責(zé)任編輯|趙欣

免責(zé)聲明:本文章如果文章侵權(quán),請聯(lián)系我們處理,本站僅提供信息存儲空間服務(wù)如因作品內(nèi)容、版權(quán)和其他問題請于本站聯(lián)系