去西藏旅游,

應(yīng)該是每個人旅游的夢想。

想必大家做了很多去西藏的旅游攻略,行程、住宿、美食等等,為了讓你的旅途更加快樂及美好,今天分享一下藏地風(fēng)情——雪域高原的文化景觀,使你更進一步地先從認(rèn)知到情感從心里先走入西藏,了解藏地的民俗風(fēng)情,愛上它為你的旅途增添更多的美好,懂了再去,不一樣的旅程……

藏族是一個個性鮮明的高原民族,他們在服飾、美食、民居與節(jié)慶、歌舞等各方面無一不流露出高原的獨特韻味。

藏族可能是最重視衣物與裝飾的民族之一,深入西藏,處處可見藏族人民身著寬大舒適的藏袍、華麗鮮亮的皮帽與粗獷舒適的牛皮靴子。西藏最常見的特色食物有酥油茶、奶茶、青稞酒、糌粑與風(fēng)干肉等,它們是抵御高原酷寒的絕佳食物。牧帳與碉樓是西藏最傳統(tǒng)的民居,此外還有莊園、古堡等。藏族是我國節(jié)日慶典最多的民族之一,較具代表性的傳統(tǒng)節(jié)日有藏歷新年望果節(jié)、林卡節(jié)等,大型的宗教節(jié)日有雪頓節(jié)、傳昭大法會等。每逢年節(jié)之際,熱情的藏族人民都會聚集起來,頓足為節(jié)連臂踏歌,跳起傳統(tǒng)的鍋莊、堆諧、熱巴卓、羌姆等。只有置身其中,才能體會到那種極富感染力的熱烈與歡快。

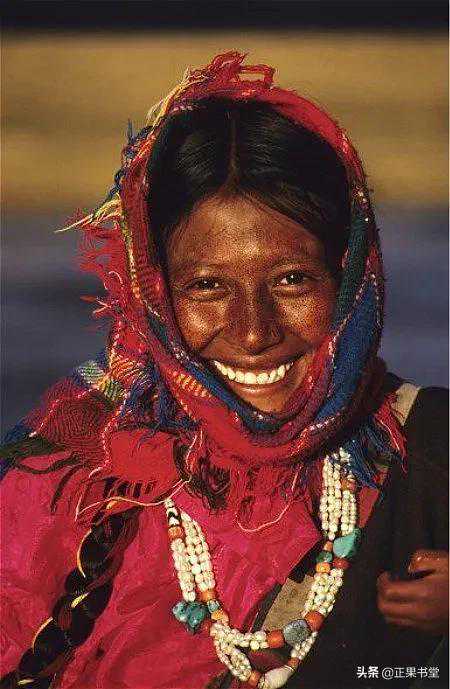

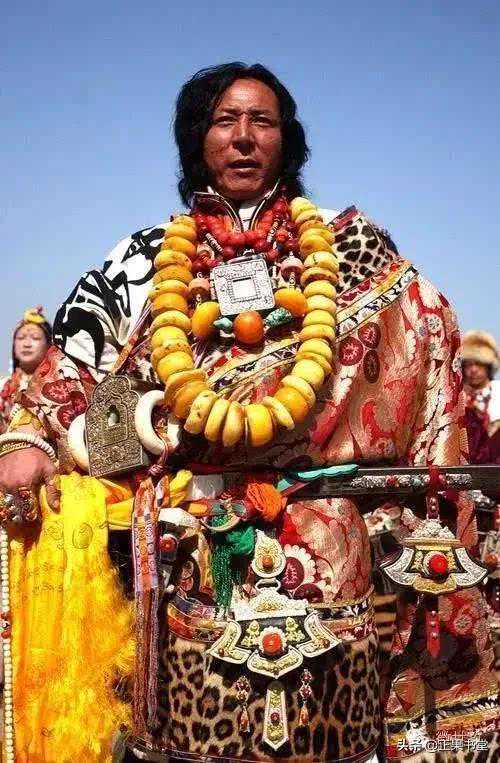

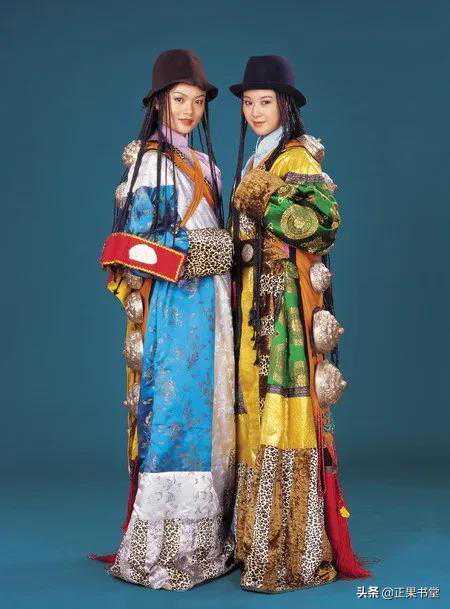

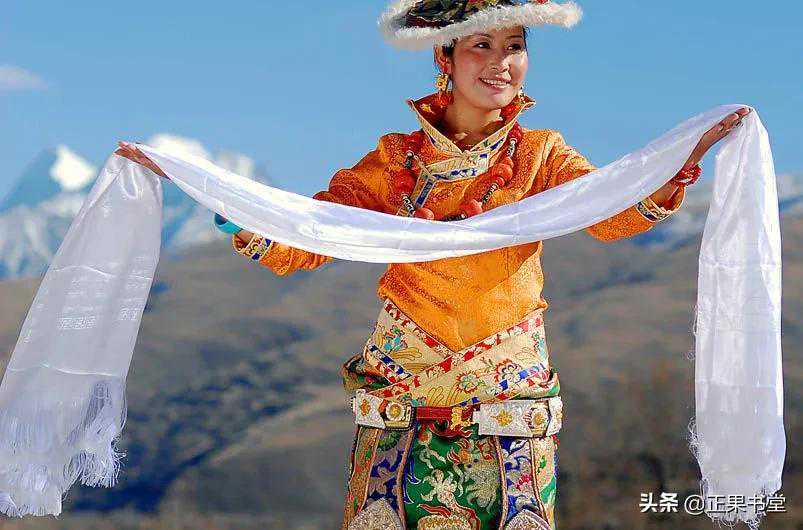

藏地風(fēng)情之——高原霓裳

最能表現(xiàn)藏族風(fēng)情的服飾可能就是藏袍了。

藏袍主要用棉布、綢緞、羊皮、氆氌等制成,沒有口袋,不系紐扣,猶如一種無須量體裁衣的直線服裝,它最明顯的特點是長袖、寬腰與右襟,最講究的地方在衣領(lǐng)、襟邊、袖口、下擺與腰帶等處,許多藏族群眾往往會在這些地方鑲上貴重的毛皮、氆氌或絲綢緄邊。藏袍與青藏高原的獨特地理與氣候環(huán)境及長期形成的畜牧業(yè)生產(chǎn)和生活習(xí)性緊密相關(guān),青藏高原海拔高,年平均氣溫較低,晝夜溫差很大,即使在夏季,早晚與中午也冷暖有別。早先的藏族同胞多以游牧為生,經(jīng)常露天行宿,在炎熱的中午,他們會脫下一只袖子圍系在腰間,傍晚或早晨來臨時,再穿上兩只袖子,待到夜宿時,牧民們又會將藏袍腰帶解下系住底襟,再將袍領(lǐng)提至頭頂,這樣,寬大的藏袍就變成了暖和的睡袋。

藏族男女非常喜歡這種袍式衣服。白天勞動時,他們會脫掉一袖或者雙袖,左右圍扎在腰間,冷了便穿上袖子取暖,更冷時還可以拽起長長的袖口捂住鼻子,將衣袖部分當(dāng)作口罩使用。女式藏袍要比男式藏袍長些,男子在束腰帶時,通常將袍子下擺提到膝蓋處,女子束腰帶時,先用頭部頂住衣服領(lǐng)子,再穿袖束腰,而且提起袍子下擺時只需遮住腳踝。這樣來,袍子長出的那一截便會在她們胸前鼓突出來,成了個大口袋,木碗、裝糌粑的食袋、酥油盒,甚至一只小羊羔、一個小嬰兒都可以往里塞。

藏袍主要有農(nóng)區(qū)、牧區(qū)之分,一般而言,牧區(qū)藏袍講求實用溫暖,農(nóng)區(qū)藏袍講究美觀漂亮,甚至可以直接用于舞臺表演。農(nóng)區(qū)藏袍把藏族同胞們的愛美之心表現(xiàn)得淋漓盡致,尤其是這里的藏族女子,會在節(jié)日期間,穿上珍貴的羊皮袍、水獺皮袍,再綴上用金銀美玉、珊瑚瑪瑙、珍珠貓眼石、玻璃賽珞璐等制成的各種精美飾物,有些愛美的姑娘甚至將塑料小玩意兒也佩在身上,這些林林總總的飾品加上藏袍,重量可達三四十斤,穿戴起來并不輕松。

別小看了雖然笨重卻富麗堂皇的藏袍,那些用金銀珠寶、珍珠松石等穿綴而成的袍子極其昂貴,價格高達幾十萬甚至上百萬。很多藏家只憑一代人之力根本無法置齊一套貴重的藏袍,他們往往會累積兩三代人的資財才會做成這樣一件類似傳家寶的衣物。在西藏東部的昌都等地,還可以看到一些康巴漢子在頭部、頸部、耳朵、手部佩戴著用金銀或玉石制作的首飾,腰間懸掛著藏刀、火鐮、錢包、鼻煙壺等。

藏北的女性還喜歡將頭發(fā)梳成多股小辮,再戴上綴有綠松石、貝殼、銀幣的呢絨或氆氌長披。在我國其他少數(shù)民族中,很少見到如此重視衣物與裝飾的,所以有人說,藏族人民是把財富穿在了身上。

藏飾

藏族女子很喜歡佩戴具有濃濃民族特色的飾品。西藏的珠寶首飾主要由珍珠、瑪瑙、金、銀等材料制成,每個飾品的寓意也各不相同。其中比較名貴的有西藏天珠,單眼天珠代表智慧,并能保佑夫妻和睦,三眼天珠能帶來滾滾財源。此外,她們的手鐲、戒指等飾品上通常還刻有梵語,據(jù)說能起到辟邪、祈福的作用。

藏地風(fēng)情之——卡墊

“卡墊”藏語的意思是“覆在上面的墊子”。一般藏族家庭都會在屋內(nèi)沿墻兩面或者三面擺上矮矮的木床,上面覆蓋著約10厘米厚的毛墊或草墊,最上面再鋪上卡墊。這種床,白天可以坐,相當(dāng)于沙發(fā),晚上就在上面睡覺。藏族人過林卡節(jié)或外出時,就把卡墊直接鋪在地上當(dāng)坐墊。一些經(jīng)濟條件比較好的藏族家庭,還會在卡墊上再鋪上一層墊子,一方面是為了保護下面比較大、比較貴重的卡墊,另一方面是為了表示對客人的尊重。據(jù)資料記載,古代藏族上層社會聚會時,墊子的層數(shù)越多,表明此人的官職越高,身份越尊貴。

卡墊是在“汪丹仲絲”的基礎(chǔ)上衍變發(fā)展起來的,其織造過程中的“穿桿結(jié)扣法”,在全國乃至世界地毯織造技術(shù)中都是一個獨特的創(chuàng)舉。卡墊的織法、色彩以及紋樣組織,都鮮明地體現(xiàn)了它的民族和地方特色。

傳統(tǒng)的卡墊織機是一種小型的木制機臺,結(jié)構(gòu)比較簡單,由兩根方木和兩根圓木組成基本框架,每根方木上裝有兩塊傾斜的木頭,作為腳支撐著這個基本框架。方木上端有橫梁,用來放置桄綜,下面有帶動桄綜上下運動的腳踏板。框架前后兩端的圓木是用來固定經(jīng)線的經(jīng)軸。

卡墊是由經(jīng)線(縱向的線)和緯線(橫向的線)交織而成的。經(jīng)線繞在經(jīng)軸上,然后從“綜眼”(綜是織布機上使經(jīng)線上下交錯的裝置)里穿過;緯線繞在木梭子上。用腳踩動踏板,連在踏板上的桄綜就會上下交錯形成開口。穿緯線時,用一根光滑的細(xì)木棍作為輔助,將梭子上的緯線繞過一組組經(jīng)線并且一圈圈纏繞在木棍上,最后抽掉木棍,緯線就形成了一個個小圓圈,再用剪刀將緯線形成的圓圈剪開,手握緯桿打緊緯線,完成緯線的一次運動。每織五六寸,還要停下來卷布并放松經(jīng)線。

卡墊由深藍、淺藍、黃、淺黃、金黃、紅、紫紅、深粉紅、黑、白等十幾種顏色組成。過去制作染料的原材料主要來自西藏當(dāng)?shù)氐囊吧参铩⒌V石、色土等,可配制成各種不同的顏色,現(xiàn)在一般使用化學(xué)媒介染料。卡墊的圖案豐富多彩,傳統(tǒng)圖案有龍、鳳、仙鶴、花木、云、海、城郭等。如今,聰慧的藏族人民又開發(fā)了許多具有時代風(fēng)貌的新圖案,贏得了海內(nèi)外人民的喜歡。

藏地風(fēng)情之——雪域高原上的狂歡

說起藏歷新年,要追溯到1027年。那時,藏族地區(qū)剛剛開始啟用藏歷,藏族群眾便將每年的藏歷正月初一定為新年天。第一天。新年大約持續(xù)3~5天,但從藏歷十二月初,各家各戶便開始準(zhǔn)備年貨。有些人家在水盆里泡上青稞種子培育青苗,有些人家用酥油和白面炸成各種形狀的“卡賽”,即油馃子,如耳朵狀的“古過”、長形的“那夏”、圓形的“布魯”等。臨近年關(guān)時,每家都會準(zhǔn)備好“竹索琪瑪”五谷斗,接著進行大掃除、擺新卡墊、貼年畫、用干面粉在灶房里撒上“八吉祥徽”等。

到了除夕之夜,藏族人家要吃面團突巴,有些面團突巴里會特意包上一些石子、辣椒、木炭、羊毛等,石子代表心腸硬,辣椒代表嘴如刀,木炭代表心黑,羊毛代表心腸軟。若有誰碰巧吃上這種面團突巴,在吐出時會引發(fā)滿堂哄笑。初一這天,家庭主婦們將青苗、油馃子、羊頭、五谷斗擺上供桌,天蒙蒙亮?xí)r就從河里背回“吉祥水”,而后叫醒全家人,排位坐定后,長輩端來“竹索琪瑪”五谷斗,每人抓取幾粒向上方拋去表示祭神,最后才抓一點送進嘴里。按照傳統(tǒng)習(xí)俗,長輩還會依次向后輩祝福“扎西德勒”,意即吉祥如意,后輩也會回敬說“扎西德勒彭松措”,意即吉祥如意功德圓滿。這套儀式進行完畢,家人們才開始隨意吃喝。

余下幾天是親朋好友互相走訪的日子,男女老少穿上新裝開始登門拜年、贈送哈達,處處洋溢著喜慶與歡樂。在新年期間,藏族群眾還會在草地上跳起鍋莊舞、弦子舞,演唱藏戲等,一些角力、投擲、拔河、賽馬、射箭等活動亦會相繼上演。

沐浴節(jié)在藏語里叫作“嘎瑪日吉”,即洗澡之意。它通常在藏歷的七月六日至十二日間進行,距今已有700多年的歷史。七月一向被藏族人民視作沐浴的最佳時節(jié),沐浴節(jié)期間,不管是城市、農(nóng)村還是郊區(qū),不管是男女老幼,藏族人家?guī)缀跏侨页鰟樱诤舆呄洗钇饚づ皲伾峡▔|,擺出酥油茶、青稞酒、糌粑等美食,盡情飽餐一頓后紛紛下河洗浴。老人們會在河邊洗頭擦身,年輕人在河里洗澡游泳,孩子們不停嬉水,女子們也會擠入河中盡情沐浴,順便將家里的大堆衣服、被褥帶來洗涮。他們希望這個吉祥的節(jié)日能為自己帶來一生的好運。

望果節(jié)的歷史更為悠久,距今大概有1500年的歷史。在藏語里,“望”指土地,“果”指轉(zhuǎn)圈,合起來即是“繞著地頭轉(zhuǎn)圈”。這個節(jié)日在藏地非常流行,但稱呼不一,如雅魯藏布江中游和拉薩河通稱“望果節(jié)”,拉孜、定日一帶通稱“雅吉”,工布巴拉一帶通稱“幫桑”。望果節(jié)一般歷時1~3天,于秋收前舉行。每到此時,人們會穿上節(jié)日盛裝,抬起用青稞、麥穗扎成的豐收塔,再在塔上系起哈達,敲鑼打鼓地行走在田間地頭與街道上,有些地方還會舉辦賽馬、射箭與藏戲比賽。因為各地的收獲季節(jié)不同,望果節(jié)的日期也略有不同,大多集中在每年八月進行,節(jié)日結(jié)束以后,勤勞的藏族人民才開始緊張而忙碌的秋收。

林卡在藏語里的意思是“園林”,許多藏族同胞把林卡節(jié)稱作世界歡樂日或郊宴,簡言之就是逛公園。這個節(jié)日大概于每年藏歷五月一日前后舉行,而且節(jié)期不定,有些地方一兩天即告結(jié)束,有些地方長達十多天。在節(jié)日期間,藏族群眾也是全家出去,帶著美酒美食與樂器等,在圓草坪上、古樹下搭起帳篷鋪上卡墊,歡聚在一起唱歌跳舞,進行野餐與各種娛樂活動。拉薩、日喀則、昌都等地尤其流行逛林卡,藏地東部某些地方的人們甚至還會跑到原始森林里舉行各種慶祝活動。

藏地風(fēng)情之——連臂踏歌舞鍋莊

藏族舞蹈大致可分為民間舞蹈與宗教舞蹈兩大類,民間舞蹈又可分作“諧”與“卓”兩大類。“諧”中的代表性舞蹈有果諧與鍋莊、堆諧等,“卓”中的代表性舞蹈有卓諧和熱巴卓等。

果諧由藏語音譯而來,“果”意為圓圈,“諧”意為舞,合起來可以理解為圍成圓圈唱歌跳舞,所以有人也稱其為圓圈舞。它是流傳在西藏廣大農(nóng)村的一種拉手成圈分班唱和、以連臂踏歌頓足為節(jié)的自娛性集體歌舞。這種古老的舞蹈從干年前誕生后一直方興未艾,它的跳法簡單易學(xué),通常是重拍起步,三步一變、頓足為節(jié),跳時膝蓋到腳掌硬直落地,結(jié)實穩(wěn)扎,節(jié)奏鮮明,以抒發(fā)集體的熱烈情緒為基本特征。這種舞蹈屬山南地區(qū)的最具特色,它的表現(xiàn)形式大體如此:場地中央擺著一缸青稞酒,男女舞者圍著酒缸各站一邊,手拉著手臂挽著臂,載歌載舞,頓地為節(jié),從左到右沿著圈兒踏步走動,動作以身前擺手、轉(zhuǎn)胯、蹲步和轉(zhuǎn)身等為主,不時加入呼號,整體氣氛活潑而熱烈。有的地方也需男舞者執(zhí)起銅鈴,女舞者舉起手鼓。當(dāng)唱詞告一段落,歌舞隊的組織者“諧本”會帶頭發(fā)出“休休休休”的叫聲,其他舞者隨之一起拉手發(fā)出“曲曲曲”的應(yīng)和聲,或者一起叫道:“阿甲嘿!當(dāng)下次仁!宋甲月拉!”此句相當(dāng)于漢語里的:“一、二、三、四,一起跳!”

鍋莊,顧名思義,就是“灶臺”的意思。而鍋莊舞,最些重初大概也就是圍繞著灶臺跳的一種舞蹈。舞蹈開始之前,所有參加的人都手拉手圍繞場地或者火堆站成一圈唱歌。由一人領(lǐng)歌,隨后大家分班合唱。隨后,眾人一邊唱,一邊逐步增加甩手、踏步的動作。等到一曲唱罷,只聽得眾人齊刷刷一聲呼嘯,然后就開始散開雙手跳起正式的舞蹈。男性的舞蹈幅度稍大,宛若雄鷹展翅。女子的步幅則相對較小,加上漂亮的袖子在身后翻飛,如同孔雀一般亮麗柔婉。

作為藏區(qū)的一項民間舞蹈,果諧與鍋莊并沒有時間限制,舞者可以跳十幾分鐘,也可以跳幾十分鐘、幾小時,甚至從日落跳到夜晚,再從午夜跳到天明都無人管束。可愛的藏族朋友們已經(jīng)習(xí)慣用這種獨特的舞蹈來消除勞動的疲累,抒發(fā)對家鄉(xiāng)的熱愛,或是傾吐心中的愛戀。

堆諧是西藏西部地區(qū)的一種民間圈舞。“堆”在藏語里有“上”或“高地”之意,藏族人民把雅魯藏布江上游的昂仁、定日、拉孜、薩迦及阿里一帶叫作堆,當(dāng)?shù)剞r(nóng)村的歌舞也就叫“堆諧”。17世紀(jì)中期,五世達賴?yán)镆?guī)定在每年雪頓節(jié)時讓各地藏戲團云集拉薩獻演,這種舞蹈由此傳入拉薩并經(jīng)過了多次加工,逐漸開始盛行起來。因為堆諧舞蹈中的典型動作類似于現(xiàn)在的踢踏舞步,人們遂稱它為“踢踏舞”或“拉薩踢踏舞”。

傳統(tǒng)的堆諧在舞蹈時,男女舞者會在體前或體后交叉拉手,以區(qū)別其他圓圈舞,現(xiàn)在的堆諧不僅保留了這一特色動作,還引入一些固定元素,比如伴奏音樂需有引子、歌曲與尾聲,舞蹈講求氣氛熱烈、動作靈活既不拖也不趕,必須踏點準(zhǔn)確,保持集體舞蹈的整齊與統(tǒng)一。堆諧的伴奏樂器比較多樣,常見的有豎笛、胡琴和被稱作六弦琴的札木聶,其他的還有揚琴、根卡、橫笛、串鈴等。

卓諧起源于古代祭祀,現(xiàn)在舞蹈中的祭祀成分已逐漸減弱,多以祝福安康、五谷豐登、生活幸福為主。這種舞蹈一般分為三段,表演中會由舞者演唱歌曲,具有歌時不舞、舞時不歌的特點,另外,還會出現(xiàn)大段技巧與隊形變化的鼓舞表演,典型作品有《大鼓舞》等。

熱巴卓是一種由男女藝人共同表演的雙人“鈴鼓舞”,它是“卓”中極具特色的一種鼓舞。表演熱巴卓時,男女藝人會在開頭說些稱頌吉祥炫耀技藝的話,而后,男執(zhí)銅鈴女執(zhí)手鼓,繞圈走動翩然起舞。當(dāng)舞至高潮時,鼓點激昂銅鈴聲聲,女舞者會表演“頂鼓旋轉(zhuǎn)”“纏頭擊鼓”“扭腰打點”等技巧動作,男舞者再表演“單腿跨轉(zhuǎn)”“躺身平轉(zhuǎn)”“躺身蹦子”“踢腿跨脖”“兔子跳”等。這種鼓舞粗獷奔放,非常講究技巧動作,在藏區(qū)素來享有“金鈴銀鼓舞熱巴”之說。

藏地風(fēng)情之——藏戲

根據(jù)《西藏王統(tǒng)計》記載,早在7世紀(jì),松贊干布在慶祝頒發(fā)《十善法典》的宴會上,“令戴面具,歌舞跳躍,或飾嫠牛,或獅或虎,鼓舞曼舞,依次獻技”,其歌舞就帶有了戲劇的形式,可謂藏戲的雛形。

公認(rèn)的藏戲祖師則是14世紀(jì)時的高僧湯東杰布。相傳當(dāng)時云游四方行善修行的湯東杰布立志在雪域各處江河上搭建橋梁,但是因為籌集不到足夠的款項而難以實現(xiàn)。焦急的湯東杰布在江邊徘徊,突然看見不遠處女孩們的歌舞,于是心生計,選了7個能歌善舞的女孩,將佛經(jīng)上的故事設(shè)計成了簡單的唱腔和動作,自編自導(dǎo)成歌舞劇,借此宣傳宗教教化人民,希望籌得更多的善款。

果然,這種戲劇大受藏民歡迎,經(jīng)費問題迎刃而解。由于這七姐妹天生麗質(zhì)、歌舞迷人,仿佛是天仙下凡,所以大家就將這種形式稱為“拉姆”,意思為“仙女”。之后藏戲不段吸收雜技、瑜伽、跳神中的元素,并且在17世紀(jì)時從宗教儀式中分離出去,有了自己的腳本和專業(yè)劇團,成為一種獨立的藝術(shù)形式,逐漸流傳開去,越來越多的人參與到藏戲的創(chuàng)作與表演中。

經(jīng)過幾百年的錘煉,藏戲保留下的十三部劇目可謂經(jīng)典,俗稱“十三大本”,即取材于宗教和歷史故事的《文成公主》《諾桑法王》《朗薩雯蚌》《卓娃桑姆》《蘇吉尼瑪》《白瑪文巴》《頓月頓珠》和《智美更登》8大藏戲以及《日瓊娃》《云乘王子》《敬巴欽保》《德巴登巴》和《綏白旺曲》5部藏戲。

盡管劇本變化不大,但藏戲依然深受藏族人民的歡迎。比起其他劇種中多變的故事情節(jié),他們更習(xí)慣于欣賞藏戲中唱腔和技藝的細(xì)微之處,一個動作、一個音調(diào),往往就是一流劇團高出其他的理由,一場出色的藏戲經(jīng)常能吸引藏族人民策馬百里而來。

由于游牧民族的特點,藏戲很少有室內(nèi)和舞臺表演,一般只在廣場平地上種下一棵樹,以示這就是舞臺的中心。劇團的人員會給這棵樹包扎上彩紙,掛起達賴?yán)锵瘢胖煤酶鞣N道具。比如用柳枝插成圓圈表示水井,綠綢鋪地表示河流等,然后以此為中心立起幾頂帳篷。云集而來的藏族人民則圍在旁邊,等待好戲登場。

藏戲演出分為3個部分,第一個是“頓”,即開場。盛裝的獵人們(藏語稱“溫巴”)會手持彩箭歌舞凈場,太子裝束的演員緊隨其后,象征著對舞臺進行佛法加持,祝福觀眾。最后女演員們翩翩起舞,代表著大家將與臨凡仙女共享人間歡樂。

戴溫巴面具的演員

溫巴面具是藏戲中最重要的面具,藍色溫巴面具多由紙板或多層紗布黏合,上面裱糊藍緞制成,造型夸張,繪制精巧,裝飾美觀。

戴著面具的演員

紅色面具象征權(quán)力、正義,表示足智多謀、智勇雙全。凡扮演國王、大臣者均戴紅色面具。

進行祭神歌舞,向神明祈禱和祝福觀眾后,劇團會向大家介紹劇情。盡管幾本藏戲名篇故事都為大家所熟知,但是不同的劇團有著不同的介紹風(fēng)格,除了常見的在歌舞中緩緩道來,有的劇團別出心裁地將之編成唱詞,或者讓小丑、國王等特別角色上臺宣布演出內(nèi)容,所以觀眾們期盼、好奇的心情并不亞于觀看一出新戲。

開場完畢后則是“雄”,也就是藏戲表演的主要部分——正戲傳奇。所有的演員依次出場站好,排列成半圓,隨著劇情介紹者的說明,輪到誰表演就出列,結(jié)束后回到原位為別人伴唱。演員們并不化妝,演出中途也不會更換戲服,只是將軟面具掛在臉上,硬面具戴在頭上來表示不同的身份和心情。

面具是藏戲中非常重要的一環(huán),藏戲各個流派的區(qū)別也源于此,通常分為舊派的白面具和新派的藍面具。除了這兩種顏色還有父親的紅面具、母親的綠面具、隱士的黃面具等專用彩色面具,孩子們戴上紙做的面具則表示羊群。

戴著不同面具的演員們輪番出場,歌聲在簡單的樂器伴奏下高亢入云,具有高原歌曲洪亮粗獷的特色。他們的舞蹈動作定的程式性,無論是爬山還是騎、乘船還是飛天,都有規(guī)定的動作,尤宗教故事中最吸引人的擒魔斗妖,演員更是需要以一連串高難度動作來表示。中間過程有時還夾雜著雜技與滑稽表演,舞臺上彩衣紛飛,身影翩翩,氣氛十分活躍。

藏戲可長可短,一個劇本慢慢演來可以演上幾天,每一個情節(jié)都表演到位。不過有時為了節(jié)約時間,則會用后面的道白將不重要的劇情一帶而過,只演出最精彩的片段。

精彩紛呈的正戲結(jié)束后的部分被稱為“扎西”,意思是祝福迎祥。所有的演員載歌載舞祝福觀眾,同時按照數(shù)百年來的慣例接受觀眾們的饋贈,最后推倒舞臺中間的那棵樹,念經(jīng)謝幕。

一場藏戲完畢,觀眾們往往都會陷入劇情和精彩表演中難以自拔,尤其是一流劇團的演出會成為附近很長一段時間的主要話題,藏戲在藏族人民心中的地位可見一斑。

藏地風(fēng)情之——格薩爾王傳

國際上一些知名的長篇史詩,如《羅馬史詩》、《印度史詩》、《羅摩衍那》等,在經(jīng)過最初的口頭傳播之后,都被人記錄下來,變成了文本形式。逐漸地,它們的傳唱方式被遺忘,人們只能過書面閱讀的方式來了解它們,而不知道它們是以什么形式、什么曲調(diào)傳唱的。而《格薩爾王傳》從始創(chuàng)到現(xiàn)在,有1000年的歷史了,卻仍以活形態(tài)的方式在民間流傳,這在世界上是非常罕見的。藏族的民間藝人們將《格薩爾王傳》這部史詩深深地記在腦子里,然后代代相傳。所以,它的傳唱方式才能流傳至今。

早在7世紀(jì)之前,格薩爾王的故事就開始流傳,約在9世紀(jì)時,故事內(nèi)容趨于完整。從目前搜集整理的情況看,《格薩爾王傳》共有120多部,100多萬詩行,2000多萬字。故事的內(nèi)容梗概是:很久很久之前,藏區(qū)妖魔鬼怪橫行,天災(zāi)人禍不斷,黎民百姓遭受荼毒。為了拯救蒼生,大慈大悲的觀世音菩薩向阿彌陀佛請求派天神白梵王之子下凡降魔,這就是格薩爾王。格薩爾王從誕生之日起,就開始為民除害,造福百姓。5歲時,格薩爾王同母親移居黃河之畔。8歲時,帶領(lǐng)部落遷移至此。12歲時,格薩爾在部落的賽馬大會上取得勝利,并獲得王位,娶森姜珠牡為妃。從此之后,格薩爾開始率領(lǐng)國人降妖驅(qū)怪,南征北戰(zhàn),東討西伐,先后降服了幾十個部落,維護了本民族利益。在降伏了人間妖魔之后,格薩爾功德圓滿,與母親和王妃一起返回天界。為了讓格薩爾王能夠完成降妖伏魔、造福百姓的神圣使命,史詩的創(chuàng)作者們賦予了他特殊的品格和非凡的才能,把他塑造成神、龍、念(藏族原始宗教里的一種歷神)三者合一的半人半神的英雄。

不同顏色的面具

半白半黑面具表示嘴甜心毒、兩面三刀、專門挑撥離間者。

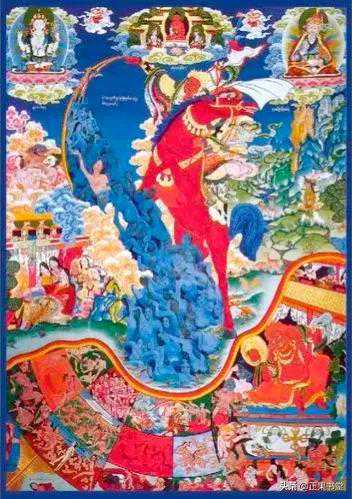

唐卡《格薩爾王》

整個故事主要分成三個部分:

第一部分為降生,即格薩爾王降生的過程;

第二部分為征戰(zhàn),即格薩爾王降妖伏魔的過程;

第三部分為結(jié)束,即格薩爾王返回天界的過程。

三個部分,以第二部分“征戰(zhàn)”的內(nèi)容最為豐富,篇幅也最多。除了著名的四大降魔史—《北方降魔》《霍嶺大戰(zhàn)》《保衛(wèi)鹽海》《門嶺大戰(zhàn)》外還有18大宗(一個宗就是一個城堡,降服個城堡,奪回財物)、18中宗和18小宗,每個故事和每場戰(zhàn)爭都構(gòu)成一部相對獨立的史詩。

千百年來,人們不斷地以這種吟唱的方式,表達著對格薩爾王的崇敬和贊美之情。它所流傳的范圈,已經(jīng)超出了藏族地區(qū),蒙古族地區(qū)以及云南納西族、白族、土族等地區(qū)都有《格薩爾王傳》的流行。這部具有很高學(xué)術(shù)價值、美學(xué)價值和欣賞價值的史詩,是一部百科全書,被譽為“東方的荷馬史詩”。

藏地風(fēng)情之——舌尖上的西藏

藏地最常見的特色食品要數(shù)酥油茶、奶茶、青稞酒、糌粑與風(fēng)干肉。

任何人到藏族同胞家中做客,主人都會敬上醇香的酥油茶。許多外地人喝不慣這種藏地飲料,但不得不說,它確實是一種補充體力的好東西。酥油的提煉方法比較特別,人們先將牛奶或羊奶加熱后倒入當(dāng)?shù)匾环N稱作“雪董”的大木桶里,上上下下來回抽打幾百次,讓奶汁油水分離,這樣水面上就會浮起一層淡黃色的脂肪,脂肪冷卻后便是酥油。這套程序結(jié)束后,人們通常會將酥油儲存起來,食用前先將磚茶用熱水熬成濃汁,而后倒入木桶,加入酥油使其交融,最后再倒進鍋里加熱,便制成可口的酥油茶。在藏族同胞家里喝酥油茶千萬要注意別一口喝完,那樣的話,主人會不停添加。不想喝了就滿斟著不要動,待到告別時再一飲而盡,這才合乎當(dāng)?shù)氐亩Y節(jié)。

比起酥油茶來,奶茶更容易受到外地人的喜愛。藏地奶茶主要有兩種,一種叫甜茶,一種叫臥甲。甜茶用紅茶熬汁,再加入牛奶、白糖等,香甜可口,營養(yǎng)豐富,拉薩市內(nèi)隨處可見,尤以廓街的最為出名。臥甲是將茶水燒開后,直接加入牛奶與鹽即可,這種飲品在安多一帶比較常見。

青稞酒是在藏族同胞幾乎每戶人家都可見到的一種自制白酒,它由青稞制成,大概只有15~20度,外國游客通常稱它為“西藏啤酒”。青稞酒的做法也很簡單,先將青稞洗凈煮熟,待稍稍降溫后,便可加進酒曲,裝進木桶或者陶罐里密封。經(jīng)過兩三天的發(fā)酵,需要添入適量清水,而后再過一兩天即成青稞酒。當(dāng)?shù)刂魅嗽谡写情T拜訪的客人時,一般都會請客人喝滿杯青稞酒。按照習(xí)俗,客人會先喝一口,待主人斟酒后再喝,連喝三個滿杯后,才可以隨意聊天。

糌粑是藏族人民一日三餐的主食,實際上就是青稞炒面。這種食物的做法非常簡單,先把酥油溶化在熱奶茶里,加上適量的青稞粉與白糖,在碗里攪拌成團,用手捏成形后直接抓起送入嘴里。糌粑的攜帶也很方便,很多藏族牧民在出遠門時腰里都掛著個叫作“唐吉”的皮口袋,那里面裝的便是糌粑。餓了從懷里掏出碗來裝上糌粑,再倒點酥油茶、加上鹽,一手抓緊袋口,一手隔著皮口袋抓捏幾下,很快便能進食了。有些藏族人家還在里面加入肉、菜做成“土巴”,佐以酥油茶和辣椒一塊食用。

小貼士·喝茶禮節(jié)·

在藏族人家做客喝茶時,最禮貌的做法是先用右手無名指在茶碗中蘸取少許茶,而后手指舉起,向空中彈灑三次,表示奉獻給神、龍與地祇。飲茶時不能太快,要輕輕吹開茶面浮油,輕啜慢飲不宜出聲否則會被戲稱為“毛驢飲水”。喝茶時切忌一碗飲盡便走,一般以三碗最吉利當(dāng)?shù)鼐用裰羞€流傳著“一碗成仇人”的諺語。

藏地的糌粑按原料的不同大多分為四種:

第一種是由青稞制成的青稞糌粑,叫作“乃糌

第二種是用豌豆制成的豌豆糌粑,叫作“散瑪”;

第三種是由去皮豌豆炒熟磨成的糌粑,叫作“散細(xì)”;

第四種是用青稞和豌豆混合磨成的糌粑,叫作“白散”。

在藏歷新年時,四種糌粑就成了藏族家庭里不可缺少的吉祥之物。到那時,藏族人家每戶都會擺上一個叫“竹索琪瑪”的吉祥木斗,木斗里裝著酥油拌成的糌粑、炒麥粒、人參果等,木斗表面還有用青稞穗、雞冠花和酥油做的彩色紋飾,寓有喜慶豐收、人畜興旺的含義。當(dāng)有人來拜年時,主人便會端過“竹索琪瑪”,客人抓起一點糌粑,向空中連撒三次,再放進嘴里少吃點,而后對主人說上新年里的祝福之語“扎西德勒”。

風(fēng)干肉,顧名思義,就是風(fēng)干的牛羊肉,藏地常講的風(fēng)干肉是指生肉干,而非熟肉干,這和當(dāng)?shù)氐臍夂颦h(huán)境有關(guān)。因為藏地一帶氣候干燥,溫度較低,生牛肉、生羊肉的風(fēng)干速度非常快,不會出現(xiàn)肉韌而費嚼的現(xiàn)象,所以風(fēng)干的生肉干要比風(fēng)干的熟肉干好嚼得多,而且味道更為純正。

每年冬天,有些地方的藏族人民將牛或羊宰殺后清理干凈,整個保存起來,他們管這種方法叫“歇考”,意即整肉腔。更多的藏族人民會把生牛肉、生羊肉割成小塊串起來,用竹籠掛在帳房、屋檐下陰涼處冰凍風(fēng)干,自然脫去水分。待到第二年三月后取出來即可直接食用或烤后食用。藏地最出名的風(fēng)干肉產(chǎn)于羊卓雍湖邊,這種風(fēng)干肉被切成1寸寬、1尺長左右的肉條,掛在風(fēng)雪里吹干,待到吃時蘸上辣椒鹽粉,頓覺美味無窮,齒頰留香,當(dāng)?shù)厝藢⑦@種美食稱作“羊卓干素”。

藏地風(fēng)情之——藏醫(yī)

藏醫(yī)的萌芽,至少有2000年的歷史,早在公元前3世紀(jì),古代西藏人就有了“有毒必有藥”的醫(yī)理。7世紀(jì),松贊干布統(tǒng)一青藏高原,建立強盛的吐蕃王朝。文成公主入藏,不僅標(biāo)志著兩大強勢政權(quán)之間從對立走向和平,也是一次包括醫(yī)學(xué)在內(nèi)的中原地區(qū)對西藏地區(qū)的輸血。松贊干布的雄才大略,一方面體現(xiàn)在文治武功上,另一方面則體現(xiàn)在對社會的發(fā)展上。他在烽火漸熄之時,邀請印度、尼泊爾醫(yī)生入藏,會同本地醫(yī)生與中原赴藏醫(yī)生一道,編輯整理了大量醫(yī)學(xué)經(jīng)典著作,其中最負(fù)盛名的是宇妥·元丹貢布的《四部醫(yī)典》。這部醫(yī)典的問世,標(biāo)志著藏醫(yī)體系的完成。

藏醫(yī)認(rèn)為,宇宙是由小五行(金、木、水、火、土)和大五行(氣、火、土、水、空間)組成,小五行在人體是指心、肝、脾、肺、腎;大五行則包括整個宇宙,整個宇宙都依賴大五行的運行。藏醫(yī)學(xué)以其獨特的“三因?qū)W說”“人體七大物質(zhì)”和“三種排泄物”為基礎(chǔ)理論,在多個學(xué)科領(lǐng)域都有自己獨特的建樹。由于佛教思想已滲透到了社會的各個方面,成為占支配地位的強大精神力量,因此藏醫(yī)學(xué)自奠基時期便具有濃厚的藏傳佛教色彩。

藏醫(yī)理論認(rèn)為,人體內(nèi)存在三大因素,“龍”、“赤巴”、“培根”;七大物質(zhì)基礎(chǔ),即飲食精微、血、肉、脂肪、骨、骨髓、精;三種排泄物,即小便、大便、汗。三大因素支配著七大物質(zhì)及三種排泄物的運動變化。在正常生理條件下,上述三者互相依存、互相制約,保持著相互協(xié)調(diào)和平衡,當(dāng)三者中的任何一個因素或幾個因素由于某種原因出現(xiàn)過于興盛或衰微的情況時,則會出現(xiàn)龍病、赤巴病和培根病,治療上就需要對三者進行調(diào)整,使其恢復(fù)到協(xié)調(diào)狀態(tài)。

與早期的中醫(yī)相比,藏醫(yī)對于人體解剖及生理有更為深入的了解。對于人體內(nèi)的器官,藏醫(yī)認(rèn)為人有五臟六腑。五臟是指心臟、肝臟、脾臟、肺臟和腎臟,六腑指大腸、小腸、胃、膀胱、膽和三姆休。古代藏醫(yī)用形象的比喻來說明各臟器的功能:心臟——國王,端坐在寶座上,居人體胸腔的正中;肺臟——猶如大臣和太子,圍繞著君王;肝臟和脾臟——似君王的大、小后妃,處在君王下端,但關(guān)系又很密切;腎臟——像一座房屋的脊梁,沒有它,身體就不能成為一棟大廈。

藏醫(yī)學(xué)產(chǎn)生于青藏高原,具有十分明顯的民族、社會和自然環(huán)境的特點。青藏高原為高寒地區(qū),與外界交通極不方便,因而藏醫(yī)學(xué)長期保持著它固有的特點。

藏地風(fēng)情之——哈達

自古以來,藏族人民就非常崇尚白色。在西藏,只要稍微留意,隨處可見白色崇拜的印記。而白色的哈達則象征著純潔、美好、忠誠、吉祥、正義、善良,不但在藏傳佛教寺院大門的銅飾門環(huán)上系著一條條的哈達,連春天播種的農(nóng)具都要系上哈達,以祈愿當(dāng)年五谷豐登。

據(jù)一些學(xué)者分析,哈達起源于八思巴第一次返藏時。八思巴是歷史上聯(lián)系中原與西藏關(guān)系的著名人物。1244年,他跟隨叔父前往涼州(今甘肅武威)會見元太宗的次子闊端,并在宮內(nèi)生活數(shù)載。元世祖即位后,八思巴被尊為國師、帝師,統(tǒng)領(lǐng)全國佛教。1265年,八思巴第一次返藏,帶回中原的錦帛,向菩薩、佛像和僧俗官員敬獻、賜奉,就是現(xiàn)在的哈達。傳說當(dāng)八思巴向拉薩大昭寺的菩薩像敬獻哈達時,旁邊壁畫中有一尊度母伸出手向他討要哈達,被稱為“卓瑪塔爾聯(lián)瑪”,即“要哈達的度母”,民間還尊稱哈達為“仙女的飄帶”。

不過,也有人認(rèn)為哈達應(yīng)該是藏傳佛教進入蒙古的時候,為了表示對蒙古統(tǒng)治者的敬意,僧人們便制作了潔白的絲綢帶,贈予當(dāng)時的蒙古貴族。在那之后,哈達就在西藏廣泛流傳,成為藏族人民禮節(jié)中的重要物品。

哈達按照顏色可分為白色哈達和五彩哈達兩種。五彩哈達是最珍貴的禮物,顏色為藍、白、黃、綠、紅,每種顏色各有寓意:藍色象征藍天、白色象征白云、綠色象征河水、紅色象征空行護法,黃色則象征大地。佛教教義解釋五彩哈達是菩薩的服裝,所以只在特定的情況下使用,如獻給佛或近親做阿西(彩箭)。

哈達按照質(zhì)地可分為四等:特等內(nèi)庫哈達約3米長,質(zhì)地優(yōu)良,邊沿織有長城圖案,面上織紋為八吉祥徽或吉祥文字,用于贈送政治、宗教界的高級人物;頭等阿喜哈達比內(nèi)庫哈達略短,長2米多;二等索喜哈達和三等索達哈達多用棉麻為原料,長約1米,四種哈達的兩端均有拔絲敬獻哈達表示對對方的尊敬、贊美與祝福。不過,獻哈達也有一定的規(guī)矩和形式:首先將哈達順長對疊成四幅雙楞,把雙楞一邊整齊地對著對方。敬獻給有名望的活佛、高僧時要躬身俯首至90度,雙手捧哈達過頭頂,獻于案上,或通過代理人員轉(zhuǎn)獻,對方會將哈達回掛在敬獻者頸項上;敬獻給長輩或一般活佛時,要彎腰、低頭雙手捧哈達過頭頂;敬獻給平輩時略微躬身,將哈達送到對方手中或手腕即可,受者也應(yīng)躬身雙手承接,以表示恭敬和謝意;對晚輩或下屬要將哈達披掛于對方頸項,也可用來表達對客人的歡迎和尊敬。一般情況下,接受哈達的人要將接到的哈達調(diào)轉(zhuǎn)折疊口還給主人。

潔白神圣的哈達象征一切純潔美好的事物,已成為西藏特有的禮儀往來必備之物。純樸的西藏人民就這樣世代相傳,將至高無上的祝福與祈愿贈予對方手中。

藏地風(fēng)情之——風(fēng)馬旗

風(fēng)馬旗在藏語中稱為“隆達”,也稱為“祭馬”“祿馬”“風(fēng)馬經(jīng)幡”或愿幡”,藏語“隆”是風(fēng)的意思,“達”則是馬的意思,所以內(nèi)地人們更習(xí)慣稱它為“風(fēng)馬旗”。

最初的“風(fēng)馬”是一種原始的祭祀文化,源于對動物靈魂的崇拜,祭祀者直接將羊毛系掛于樹枝或草叢,向神靈祈求庇佑,后來漸漸發(fā)展成為繪有魂馬圖像的送魄幡旗。9世紀(jì)前后,隨著陰陽五行觀念和內(nèi)地的木板紙傳入西藏,風(fēng)馬旗演變?yōu)槔L有五種動物的幡旗。藏族認(rèn)為,“風(fēng)馬”在深層意義上是指人的氣數(shù)和運道,或者特指人的五行。

一種說法是當(dāng)年佛祖正靜坐在菩提樹下,手持經(jīng)卷閉目沉思,忽然,一陣大風(fēng)呼呼刮起,竟然吹走佛祖手中的經(jīng)卷。經(jīng)卷在風(fēng)力的作用下,轉(zhuǎn)眼間碎成成干上萬片,被大風(fēng)吹送到世界各地,帶到那些生活在水深火熱中的勞苦大眾的手中。這些飽受滄桑的人們得到佛祖經(jīng)卷的碎片,命運突然發(fā)生改變,都收獲了屬于自己的幸福。

另一種說法是有一位藏族僧人到印度求佛,取得真經(jīng)歸來時路過一條大河。僧人背著經(jīng)書過河,經(jīng)書不小心被河水打濕了。僧人擔(dān)心經(jīng)書受毀,情急之下將經(jīng)書一一攤在河邊晾曬,自己坐在大樹下打坐入定,等待陽光曬干經(jīng)書。突然,陣陣法鑼在天地間響起,鑼聲中傳來美妙的梵音,如春風(fēng)拂面般沁入僧人心智,盤旋不已。僧人聽聞后頓覺開悟,并且渾身通泰,睜眼一看,原來是風(fēng)把經(jīng)書刮起來,放眼望去滿天滿河面都是,所以才出現(xiàn)令人開悟的梵音。后來,人們?yōu)榱思o(jì)念這個高僧和頌揚佛經(jīng),就把經(jīng)書印在布上,掛于天地之間飄揚,久而久之,便形成了如今祈愿所用的風(fēng)馬旗。

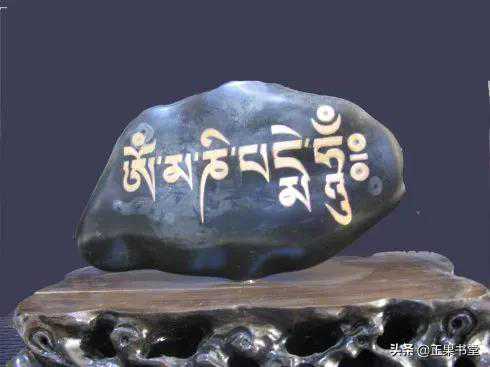

藏地風(fēng)情之——瑪尼石

瑪尼是藏密經(jīng)咒六字真言“嘛呢叭咪吽”的簡稱,類似于漢傳佛教里的“南無阿彌陀佛”。這六個字是一切善法功德的本源,涅槃解脫的大道,能證悟清凈菩提心,除卻一切煩惱,斷除一切垢染,加具一切功德。傳說某位菩薩在一念之中感嘆輪回眾生所受的頗多苦難,阿彌陀佛告其曰:要想徹底解決眾生之苦,必須弘揚六字真言。因此,六字真言成為藏傳佛教中最受尊崇的一句咒語,佛教徒們認(rèn)為凡是看到、聽到、觸及、意念六字真言的人,都可以得到庇佑,種下成為佛或菩薩的因。

在古代,石頭不僅能打制各種工具攻擊野獸、抵御敵人,還能造屋建城,有些地方還用石頭鎮(zhèn)宅,成為生活中不可或缺的物品。根據(jù)記載,西藏古代存在一種大石崇拜文化,藏族人民形容牢固不變之心為“如同石上刻的圖紋”,認(rèn)為在石頭上留下的痕跡能夠久遠保存,于是人們拜祭石頭時,自然而然選擇把無所不能的六字真言刻在上面。久而久之,一塊塊刻上經(jīng)文或各種佛像、吉祥圖案,并飾以色彩的普通石頭就變成了瑪尼石。虔誠的藏族人民相信這些石頭有一種超自然的靈性,能夠消除苦難和罪孽,帶來吉祥如意。

瑪尼石大的有幾米長,小的只有十幾厘米,刻圖紋除了六字真言”和藏經(jīng)文及“卍”符號以外,還雕刻有各種佛像(護法、金剛等)以及龍、蛙、魚、鳥、獅、象、佛塔、花草等圖紋,刻有經(jīng)文和佛像的一面在擺放時總朝著人們可以看到的方向。有的人甚至將整套的經(jīng)書完整地刻在很多塊石頭上,連封底、封面都刻了出來。

藏族人民一般遇到家中有人生病、亡故,或諸事不吉利時,都會先到寺廟找喇嘛卜算,然后選定要刻的咒文、經(jīng)書或佛像種類,再備好石料請制作瑪尼石的石刻藝人進行加工。除此之外,還有用來懺悔或發(fā)愿的瑪尼石。懺悔類的瑪尼石往往是人們在不經(jīng)意中傷害了昆蟲、青蛙等小生物以后,在某個良辰吉日虔誠禱告后,刻一塊帶有小生物形象和一句或連續(xù)不斷的六字真言的瑪尼石,石頭背面還刻上一行贖罪的落款。發(fā)愿類的瑪尼石通常是某個屬相的人犯了錯,旁人雖然不知道,但自己寢食難安,所以到較遠的地方,請朵多刻制一塊或幾塊帶有個人標(biāo)志(大多數(shù)用屬相)的瑪尼石去供奉,表示自己的決心,發(fā)愿痛改前非。

小貼士——桑爐

在藏族地區(qū),許多人家都在院子里或屋頂依山處備有桑爐。逢年過節(jié)拜祭天地諸神時,他們會在桑爐里燃起松柏樹枝,再加入糌粑、青稞酒等,依次跪拜叩首。當(dāng)家里生育嬰兒,遠方親友前來賀喜時,家人也會點燃松柏樹枝,待來客從火上跨過,據(jù)說這樣便可使嬰兒免受邪氣侵害,一生健康平安。

藏地風(fēng)情之——擦擦

“擦擦”一詞最初僅用于表示佛塔,后來才衍生出佛像,大的約有30厘米高,小的僅幾厘米。《元史·釋老志》中曾記載:又有作“擦擦“者,以泥作小浮屠也。制作擦擦的原料以泥土為主,一般使用凹形模具,題材多為佛、菩薩、金剛護法、高僧像、佛塔等。絕大多數(shù)擦擦是由一兩件模具壓制成型、脫范而出,也由幾件模具在同一塊泥土上、經(jīng)過多次壓制成型的特大型擦擦,因尺寸較大,存世極少。

擦擦的制作原料雖然基本相同,但也能分出多不同:僅用泥巴所制的擦擦在民間比較常見,有的壓膜時在泥像背面黏入青稞或其他圣物,以示祈禱;過去的上層人士或貴族還會在泥巴中摻入金、銀、寶石粉、珊瑚、松石等物,做成較貴重的擦擦;有一些病人為了析求自己早日痊愈,便把所服藥物和泥后燒制成藥擦,戴在身上祛邪;那些由達賴、班禪等大活佛或知名人士親手制作的擦擦,被稱為“名擦”,名擦的背面一般都有本人的印鑒、標(biāo)記或指紋。

還有一些是善信為了報答自己的上師、父母或親友的恩德,在他們離世火化后,將骨灰和泥制作擦擦,期待能夠消除罪業(yè),祈求“善業(yè)攘除“惡業(yè)”,或表示將身體供奉于佛,這就是“善業(yè)泥”。“善業(yè)泥”一般多認(rèn)為是唐代制品,因為流傳下來的擦擦像背有“大唐善業(yè)泥,壓得真如妙色身”的標(biāo)識,至今西藏仍用這句話來贊譽擦擦。

除此之外,還有一種非常神圣的“布擦”,是在達賴、班禪等大活佛圓寂以后、葬入佛塔之前處理法體時,將融合著活佛血水的藥物和鹽等物品融入泥中,再用這種泥來制作擦擦。藏語中法體的意思是“布”,所以稱為“布擦”。傳說這樣的布擦有治療百病的作用,被信徒們奉為至高無上的法物。

擦擦已經(jīng)傳承干余年,與其他宗教的藝術(shù)品一樣,謹(jǐn)遵佛像不同于凡人形象的根本,恪守制作佛像要具備“三十二相”和“八十種好”的特征,即所謂的“相好莊嚴(yán)”“相”“好”是完美塑造佛像必須遵循的原則,如果不依此制作,便會造成不像佛的“佛像”,導(dǎo)致善男信女膜拜的時候總有些說不出的別扭,卻又不知道問題出在哪里。

例如“三十二相”中的第三十一條“眉間白毫相”,指佛兩眉之間所生右曲白毛、大放光明的法相,有些擦擦便用半球形的小珠塑造出白毫,再加以裝飾佛光來體現(xiàn)。再比如第十五條“常光一丈相”,指佛自身經(jīng)常放射出一丈高的佛光,擦擦在體現(xiàn)形式上充分發(fā)揮了人們的智慧,出現(xiàn)了圓形光、放射光、舟形光、輪形光、隨形光、云形光、寶珠光、火焰光等多種多樣的體現(xiàn)形式,這些構(gòu)思巧妙、精心制作的擦擦,總是令人愛不釋手。

除了“相好莊嚴(yán)”的要求以外,還要遵循制作佛、菩薩、明王等擦擦的八種成套造像尺度,藏語中稱作“提康”,意為“線房”,分別對“垂直端坐的神、佛”“護法神”“善惡像兼?zhèn)涞纳耢`”“多首多手的本尊神”、“半人半獸的怪神”、“聲聞弟子和獨覺佛以及普通凡人”等造像時應(yīng)該使用的姿勢、相應(yīng)的比例和尺寸、象征裝飾、輔助圖案的紋飾進行非常具體而嚴(yán)格的規(guī)定,尤其對于釋迦牟尼像,絕不允許有絲毫的自作主張。

雖然有關(guān)限定如此煩瑣,但多才多藝的信徒制造者們依然在能夠允許的范圍內(nèi)展示自己的聰明才智和藝術(shù)天分,使擦擦成品趨于完美,成為別具特色、各有干秋的藝術(shù)品。例如將不動如來七十種不同模式的古代擦擦相互對照,就會發(fā)現(xiàn)細(xì)節(jié)處無一雷同,令人著實驚嘆。

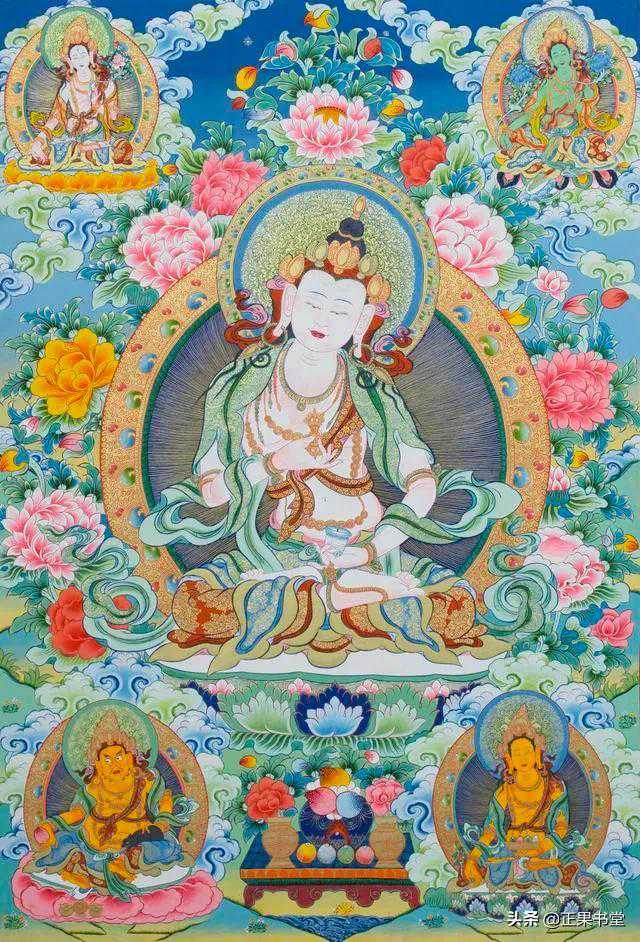

藏地風(fēng)情之——唐卡

有關(guān)唐卡的起源主要有兩種說法:

一種源于印度人在說書講故事時,要懸掛有關(guān)圖像進行指點講說。這個習(xí)俗傳到西藏后,喇嘛們也學(xué)會了這個辦法,將其作為傳經(jīng)講佛時的示意圖繪制在布帛上,便于懸掛和攜帶,隨時可以向藏族人民展示。從那以后,這種掛圖的制作工藝越來越精美,逐漸形成唐卡藝術(shù)。另一種起源與松贊干布有關(guān)。傳說有一次他得到神示,頓感佛法無邊,遂用自己的鼻血繪制成白拉姆的憤怒像,以示自己對佛法的虔誠之心,這就是最初的唐卡,而后便成為一種傳統(tǒng)藝術(shù)流傳至今。

唐卡主要分為兩大類:

一類稱作“國唐”用絲絹綢緞等材料以手工繡制,拼接后使用縫合、編織等方式制成。高級的有珍珠唐卡、彩繪、刺繡、織錦、緙絲、提花、貼花和寶石綴制等十余種。寺院一般用于“曬佛”的大型國唐又叫“國固”,最著名的是布達拉宮的無量壽佛“國固”,長約55.6米,寬46.8米,由五世達賴?yán)锇⑼_桑嘉措圓寂后第司桑結(jié)嘉措主持制作。另一類稱作“止唐”,是用顏料繪制在布面上的作品,顏料以金粉、銀粉、朱砂、雄黃等礦物顏料為主,也用植物顏料相配,依據(jù)繪畫底色分為金唐、赤唐、黑唐、彩唐,畫幅表面通常還罩有一層錦緞面蓋。

唐卡的制作程序分繪畫、裱制、裝飾三道工序,上下均有卷軸,可以懸掛起來欣賞。由于唐卡藝術(shù)的形成與宗教息息相關(guān),使它的繪制內(nèi)容非常集中,大都是藏傳佛經(jīng)中的人物及其相關(guān)的故事片段,再輔以高原上美麗的景色和傳統(tǒng)的風(fēng)俗人情:大到由上萬人物組成的恢宏場景,小到一草一木、衣物裝飾,無一不符合當(dāng)?shù)厝藗兊恼鎸嵣睿运仁亲诮坍嬀恚质菤v史及民俗畫卷。人物造像唐卡中最著名的作品是關(guān)于大昭寺舉行傳昭大法會盛況的手卷,這幅唐卡長27米,寬只有13厘米,上面繪制了1300多個人物形象,再現(xiàn)了當(dāng)時一年一度的傳昭儀式的繁榮盛況。

繪制唐卡非常講究用色。紅、黃、藍、綠、白為主色,紫黑、淡胭脂、橘紅、土黃、翠綠、骨白等顏色為中副色,每個顏色又有很多不同的分色,繪制時再運用不同的配色方法,便形成琳瑯滿目的多樣色彩,而且使用的天然礦物顏料可令唐卡色澤干百年不褪。六世班禪所繪的《仁登尼安》,雖然距今已有200多年的歷史,但色彩卻依然如新,是一件極為珍貴的精品之作。

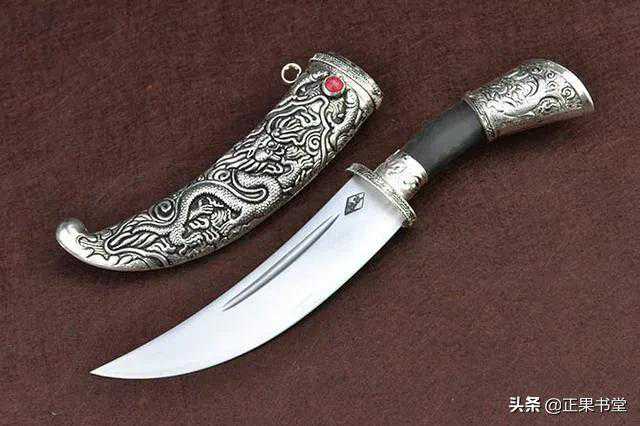

藏地風(fēng)情之——藏刀

在世界屋脊生活的人們不僅要同嚴(yán)酷的環(huán)境作斗爭,也要同高原生存的猛獸進行搏斗,于是佩戴藏刀成為藏族人年不變的傳統(tǒng)。

最初的藏刀實用性第一,鋒利、耐用是最基本的標(biāo)準(zhǔn),美麗的裝飾只是錦上添花,于是漸漸形成四大板塊和風(fēng)格:拉孜和南木林都地處西藏日喀則境內(nèi)的西南部、雅魯藏布江上游,高海拔、多礦藏,這里的匠人打制的藏刀注重刀刃的鋼火,講究刀的實用性,從鞘到柄幾乎全部使用金屬,以銀和鐵居多。因而,西藏拉孜和南木林藏刀在全藏有“鋒利”的美名。刀鞘和刀把一般不鑲珠寶,有的也會在上面鏤刻一些吉祥圖案。

藏東的林芝市一帶,山高林密,野獸出沒其間,伐薪狩獵是家常便飯。所以人們使用的刀具以寬、長為多。刀鞘多為木質(zhì),外面用獸皮包裹,一般是用野獸腿骨上的皮,有些還帶有爪子。易貢藏刀屬于頂級藏刀系列,古代屬于貴族和上層官階佩戴的專用武器。

安多地區(qū)主要以放牧為主,牧民的刀主要用于宰殺和吃肉,有嚴(yán)格的男用女用之分。安多人喜歡珠寶,頭飾、胸飾、腰飾,它們無不光燦耀人,這些飾物同樣被用在刀上,刀鞘和刀把鎦金錯銀,鑲嵌著珊瑚和綠松石,像精美的藝術(shù)品。

康區(qū)人性格粗獷豪放,刀對于他們來說,主要是戰(zhàn)斗的武器,他們愛刀勝過愛牛羊。正因為此,他們不僅對刀本身有較高的要求,對作為襯托武士氣概的刀的外在形制也有特殊的喜好。刀鞘材料一般使用黃、白銅或純銀,鑲珠嵌寶,正面雕龍畫鳳,背面線刻卷草,佩在身上起到了美觀和威懾的雙重作用。

對西藏風(fēng)俗民情有了詳細(xì)的了解,如果你到西藏旅游希望能夠幫助你玩的盡興,并且不失禮節(jié),看完了上述文章,讓人不免有些想來一場說走就走的旅程……

文章參照《走遍西藏》

【正果書堂】哈爾濱社區(qū)書店

讓智慧的藍蓮花在您心中綻放

正果書堂傳播正能量

免責(zé)聲明:本文章如果文章侵權(quán),請聯(lián)系我們處理,本站僅提供信息存儲空間服務(wù)如因作品內(nèi)容、版權(quán)和其他問題請于本站聯(lián)系