圖為武清高鐵站。

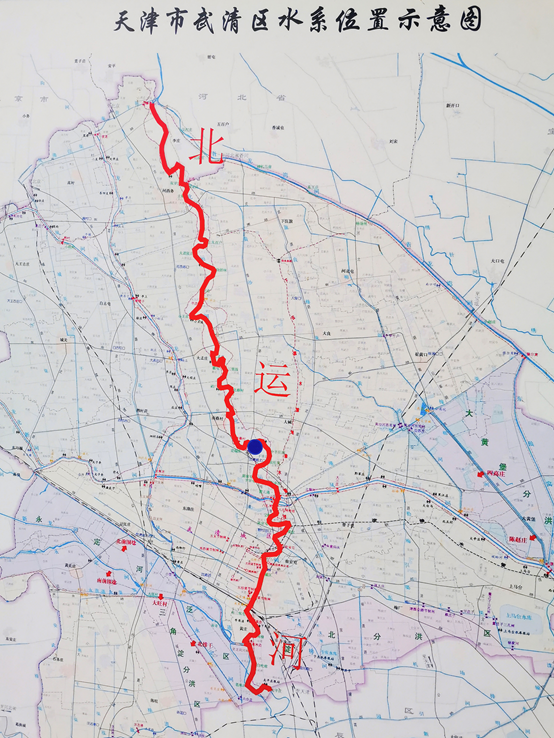

武清地處京津之間,歷史悠久,文化底蘊深厚。舉世聞名的京杭大運河,自北而南縱貫武清全境,全長62.3公里。北運河武清段由河西務鎮莊窩閘至黃莊街馬家口村,流經河西務鎮、下伍旗鎮、大良鎮、大孟莊鎮、南蔡村鎮、大減廠鎮、徐官屯街、楊村街、下朱莊街、黃莊街10個鎮街72村。

北運河流經武清區示意圖。

自元代,作為漕運之沖的武清就已成為中國北方商貿、文化的樞紐,是歷代帝王臨巡、將相駐足之地,多處留有康熙、乾隆等皇帝御筆親題及大量歷史掌故傳說、名人詩詞歌賦等文化遺產。

遼、金、元漕運圖。

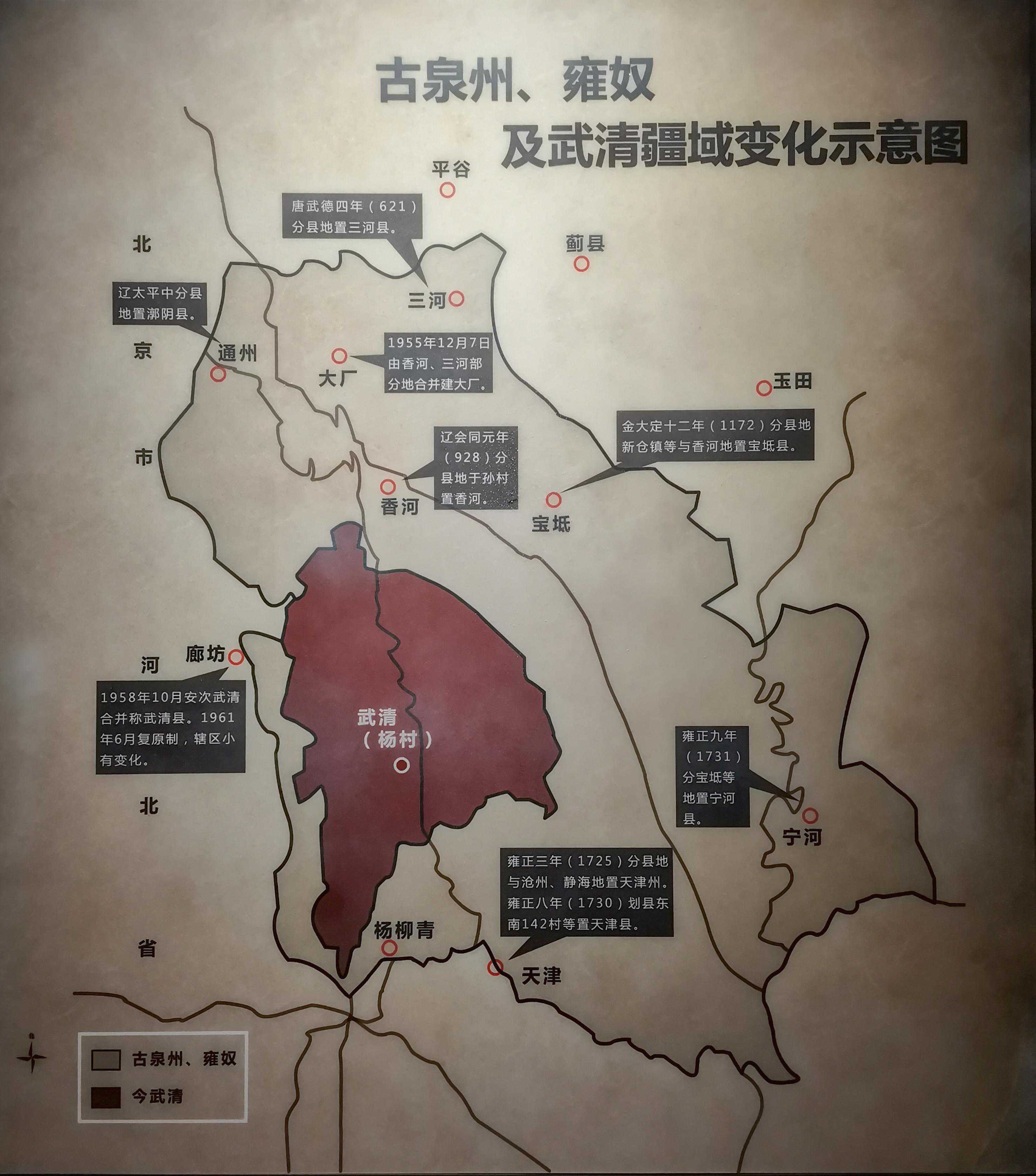

武清舊稱“雍陽”,也稱雍奴。《水經注》云:“雍奴,藪澤之名。四面有水曰雍,澄而不流曰奴。雍奴藪甚大,東極于海。”據元朝至元元年在武清縣重修天齊廟時所立的“東岳行宮之碑”記載:“自東漢封寇恂侯于此,昔號之曰雍陽,為中都畿縣。”說的是東漢建武二年(公元26年),即光武帝劉秀登基的第二年,潁川太守寇恂被封為雍陽侯。

古泉州、雍奴、武清疆域變化圖

此后,“雍陽”的叫法便流傳了下來。如明朝武清舉人王舉人,隱居潞水之畔,終身不仕,被稱為“雍陽高士”(見清朝縣志);明朝萬歷十三年,武清知縣陶允光在新建《文學泮池聚奎樓記》碑文中稱“雍陽北拱神京,南襟滄渭”。如今,楊村街主要干道之一,就是以雍陽東道、雍陽西道命名的,連接兩條道路橫跨北運河的橋梁亦名雍陽橋。

圖為雍陽西路與雍陽橋交匯處。

近年來,在天津北辰區漢溝、北倉出土的《王公墓志銘》、《冰崖趙公墓志銘》等文物中,皆有“雍陽之族”、“雍陽望族”等稱謂。至于歷代文人的詩章中,稱武清為“雍陽”的就更多了。比如清朝順治皇帝的近臣張吾瑾在記述順治帝巡幸武清時,寫下一首《御駕幸獵雍陽忝級二十四韻》詩;王元林在記述嘉慶帝駕幸武清時詩云:“百里雍陽拱帝疆,旌旗映日賁龍光。”

明郭子章著《郡縣釋名》影印件。書中記述了武清得名及釋義。

唐朝天寶元年(742),唐玄宗頒旨改全國重復及不穩定的縣名110處。雍奴、雍陽屬不穩定縣名,因此廢原名,更新名為武清縣。這樣,“武清縣”便從唐朝一直叫到現在。

武清區博物館。

武清縣城因襲雍奴縣治,最初在今泗村店鎮舊縣村。史載,明朝初年遷至今武清區城關鎮。中華人民共和國成立后,于1950年10月遷至楊村鎮,直到2000年6月13日,經國務院批準,武清撤縣建區。

北運河武清城區段。

追溯往古,自東漢建安十一年(206)曹操征烏桓開鑿泉州渠,為北運河水系的形成奠定基礎后,隋煬帝大業四年(608)鑿永濟渠,將武清境內的運河與永定河相連通,使武清因兼具河海之利為世所重。宋、遼時有蕭太后運糧河三條水道入武清經北運河直達北京。金時有漕河接北運河,北穿武清全境直抵京都。經元、明、清三朝六百余年的變遷,每年都有數百萬石糧米及絲綢、茶糖等大批物資自江淮經運河運抵京師。

曹操開鑿泉州渠示意圖。

每逢夏秋水旺時節,武清楊村、蔡村、河西務等地碼頭帆檣遮空,舳艫蔽水。明、清兩朝更是運河全線暢通、漕運興盛輝煌。

大運河(楊村)舊影。

“野水千帆集,人聲沸暮煙。樓臺兩岸寺,燈火一河船”。清朝詩人梅成棟在《夜泊楊村》中真切地描繪了當年武清境內北運河的繁榮盛景。清《武清縣志》載:“潞水一河上達七省漕運,每值夏秋,糧艘估舶,晝夜往來,風帆上下,洵邑中之一巨觀也。”

2011年6月,國內首座純正意大利風格的大型高端名品折扣中心——佛羅倫薩小鎮在武清區落成。

運河把不同地域的文化、宗教、飲食、習俗與不同層次的文化訴求、禮儀民風匯集一處,為武清留下了獨特的人文精神與歷史積淀,形成了武清多姿多彩、寬容開放的文化特色。

北運河(武清城區段)風光。

運河帶來了南北文化的交融,也造就了武清人基因里既有北方漢子的粗獷豪爽,又有南方吳越人的深沉細膩性格。好學上進、慷慨仗義、報效家國成為武清的鄉風。武清的書畫、武術、民間花會、民間技藝等,無不得北運河滋養,在全國占有一席之地。

位于北運河畔(武清城區段)的漕運主題雕塑。

滄海桑田,歷史的腳步匆匆。當遠古的陳跡余香裊裊時,新時代再次賦予大運河和武清新的歷史使命。從2006年開始,武清區對境內15.5公里的運河進行全面改造開發,并將河道改造與彰顯運河文化有機結合起來,從清淤疏浚、濱水景觀建設到兩岸人文歷史重塑等,以塑造和傳承城市精神為重要載體,繼承和彰顯運河文化的深厚底蘊,展現千年大運河歷史文化,形成了武清區重要的文化展示走廊和城市景觀點,形成了新的經濟增長極。

位于北運河左岸的御碑亭(按原碑復制)。

位于北運河畔(武清城區段)大型壁畫漕運圖。

依北運河而建的大型文化主題公園內,精心制作了運河文化的雕塑、碑刻、壁畫等。徜徉其間,清荷翠柳,水清岸綠,移步換景,仿佛置身于流動的歷史畫卷。

圖為位于武清區文化公園內由中央美院設計制作的大型主題雕塑《京津明珠》。

免責聲明:本文章如果文章侵權,請聯系我們處理,本站僅提供信息存儲空間服務如因作品內容、版權和其他問題請于本站聯系