在青海省玉樹(shù)藏族自治州通天河沿岸的一些山谷間,散居著一些古老的藏寨與村落,走進(jìn)這里,你一定會(huì)發(fā)現(xiàn):這些古村落大都依山而建、錯(cuò)落有致,其中最為著名的有尕朵鄉(xiāng)布由村的布由加果古碉樓及其建筑群、卓木其村、吾云達(dá)村等古村落。古村落的選址與格局有其獨(dú)到之處,都處在通天河畔避風(fēng)、朝陽(yáng)、低洼、緩坡處。

布由加果古碉樓

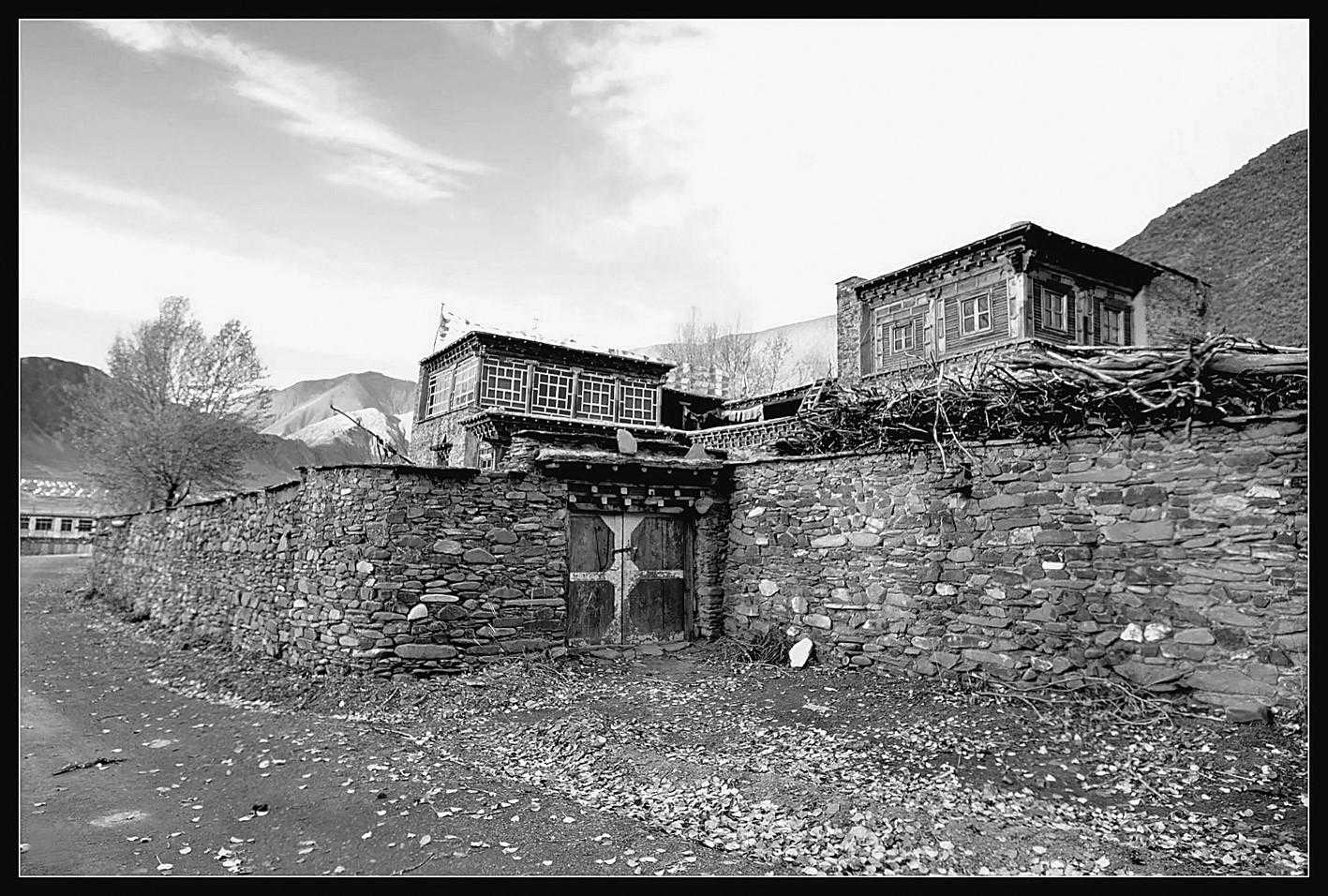

秋日的高原,草原枯黃,牛羊星星點(diǎn)點(diǎn),散落在高原明鏡般的湖泊周?chē):宄和该鳎谒{(lán)天白云的映襯下泛著微微藍(lán)光。沿著通天河河谷地帶溯源北上,兩岸的碉樓民居依次展開(kāi),鱗次櫛比。首先映入眼簾的是尕朵鄉(xiāng)卓木其村木蘇社。從橋頭放眼望去,藍(lán)天白云下是神圣的嘎域山脈,山頂供奉有祭祀神靈的煨桑臺(tái)座,山腳下是石砌雕樓,群居于神山周?chē)瑝w色調(diào)與山體色調(diào)融為一體,泛出微微的暗灰色調(diào),古樸中透露出些許神秘、莊嚴(yán)的味道。一座座石砌碉樓建筑靜靜地矗立在通天河畔,在經(jīng)歷千百年的歷史長(zhǎng)河洗禮之后,依然是那么獨(dú)具魅力,沉默而幽靜。

布由加果古碉樓是通天河畔石砌民居里面形體較大的一幢,千百年來(lái)一直守護(hù)著它身后的子民。至于該建筑的建造年代、主人身份等等一系列疑問(wèn),89歲的青梅巴措老人也說(shuō)不清楚,只是記得在她還很年幼的時(shí)侯,布由加果就已存在。后來(lái)長(zhǎng)大成人后才嫁到布由加果家里來(lái)當(dāng)媳婦。但是她畢竟在這里居住了七八十年,親眼見(jiàn)證了布由加果古建筑的風(fēng)風(fēng)雨雨、輝煌暗淡的過(guò)程,是現(xiàn)在唯一可以了解布由加果更早歷史的老人之一。

傳說(shuō)在很久很久以前,嘎域布由一帶沒(méi)有人居住。不知在何年何月,有一對(duì)母子因?yàn)樯钏龋刂ㄌ旌优弦宦粉橎切凶撸?dāng)母子二人顛沛流離,經(jīng)過(guò)布由村通天河畔時(shí),河里突然躍出一條大金魚(yú),攔住了母子二人,索要一些食物。善良的母子二人雖然自己也很困難,還是從隨身攜帶的褡褳里拿出一些食物,全部倒入這只饑餓的大金魚(yú)的口中。大金魚(yú)吃完這些不多的布施后,對(duì)二人許了一個(gè)愿,便消失到通天河水里了。二人繼續(xù)前行,由于褡褳里已經(jīng)沒(méi)有了食物,又累又餓的母子二人只好在路邊尋一些能吃的食物果腹,并在布由山坳里挖了一個(gè)能擋風(fēng)遮雨的地坑休息,后來(lái)又壘石為屋,在這里安了家。

后來(lái)奇跡出現(xiàn)了:母子二人想做的事情都能做到,可以說(shuō)心想事成,生活慢慢好了起來(lái),有了自家的馬幫與牦牛馱隊(duì),并與唐蕃古道上的商隊(duì)精英共風(fēng)雨、同進(jìn)退,生意越做越好、財(cái)富越來(lái)越多、房子越建越大,母子二人又樂(lè)善好施,扶危濟(jì)困,布由加果家族也日漸壯大……

布由加果莊園是這一群聚部落的總稱(chēng)。那時(shí)候因?yàn)樯顥l件的限制,百姓的家門(mén)都修得很小。之所以叫布由加果,是因?yàn)樗麄兗以诋?dāng)時(shí)無(wú)論是財(cái)富、還是慈善、綜合勢(shì)力方面是最大的一戶(hù)人家,集財(cái)富、權(quán)力、威望于一身,布由村的一方百姓都依附并歸順于其管轄。時(shí)光如梭,星轉(zhuǎn)斗移。布由加果碉樓作為藏族古代建筑文化的象征,已在藏傳佛教四大神山之一的嘎朵覺(jué)悟神山腳下輝煌了千百年,見(jiàn)證了一代又一代稱(chēng)多人的滄桑巨變,卻依然保留著它的風(fēng)姿,把古代藏族的石砌碉樓技藝以及它所包含的傳統(tǒng)民間文化遺產(chǎn)留給后人。

吾云達(dá)村

沿著通天河水的走向在沿岸的簡(jiǎn)易山路上緩緩前行,拐幾個(gè)彎就到了吾云達(dá)村。吾云達(dá)村面朝通天河,坐東朝西。村落邊上的白楊樹(shù)圍成半個(gè)圓圈,把吾云達(dá)村給包圍起來(lái)。據(jù)村里老人回憶,這些楊樹(shù)最初還是從拉布寺運(yùn)來(lái)的樹(shù)苗,距今已有上百年的歷史了。

深秋金黃色的樹(shù)葉點(diǎn)綴著古老的吾云達(dá)村,村邊山溝里流出的清泉依舊清澈透明,滋潤(rùn)著一方百姓。石砌的水磨坊靜靜地看著我,我也靜靜地看著它們。墻體有些破舊,水磨坊里的口袋糧倉(cāng)還在,旁邊的石塊七零八碎,清泉依然沖擊著木制轉(zhuǎn)輪,可是再也轉(zhuǎn)不動(dòng)那個(gè)早已損壞的木輪子了,也磨不出昨天那種純香的炒面味兒了,因?yàn)閭鹘y(tǒng)的石磨炒面方式早已被現(xiàn)代化的電動(dòng)磨面機(jī)所取代。

進(jìn)了村口,就可以看到吾云達(dá)村的老人在搬運(yùn)一些拆遷后散落的木料,整理一些樹(shù)枝,并把它們整齊地?cái)[放在自家門(mén)口的小樹(shù)林里。玉樹(shù)地區(qū)樹(shù)木較少,樹(shù)貴如玉。通天河畔除了鵝卵石及一些片麻石,幾乎看不到太多的樹(shù)木,因此老人們搬運(yùn)一些從老房子上面拆下來(lái)的椽子與大梁。不是舍不得丟棄,而是不愿意忘本。新居是建好了,可是沒(méi)有原來(lái)世居于石砌碉樓里的故事與回憶了。老人們抱回自家門(mén)口的,不僅僅是那幾塊木料這么簡(jiǎn)單,更多的,卻是抱回一種回憶,抱回一些石砌碉樓里上一輩人之間發(fā)生的或平凡、或精彩的傳奇故事……

高原強(qiáng)烈的紫外線(xiàn)灼燒著他(她)們的臉龐,古銅色的膚色、堅(jiān)毅的目光、蒼白的頭發(fā)、無(wú)不滲透著歲月的無(wú)情與世事的滄桑變化。通天河水日夜奔走,一路東去,時(shí)光的長(zhǎng)河洗禮著一代又一代吾云達(dá)人,他(她)們正變得堅(jiān)毅,變得自力。哪怕是一塊廢棄的木料,慈祥的老人也收集起來(lái)。稱(chēng)多地區(qū)木材少,原始純樸、樸素的環(huán)保理念早已深入人心。為了保護(hù)生態(tài)環(huán)境,村民們不再上山去隨意砍香柴了,可用的燃料除了干牛糞還是牛糞。曬干后的牛糞可以生火做飯,可以帶給人們溫暖。牛糞墻是村落里隨處可見(jiàn)的燃料儲(chǔ)備方式。在村民們的心目中,牛糞不是什么污穢的東西,恰恰相反,在當(dāng)?shù)厝搜劾锱<S是這個(gè)世界上最干凈的物質(zhì)。高原的牦牛,渾身是寶,吃的是草,擠的是奶,但凡見(jiàn)到濕牛糞,村民們都會(huì)隨手拾起,一整塊粘貼在石墻上,干透的牛糞便可以作為日常生火、做飯、取暖的燃料了。這些原始、純樸的生產(chǎn)生活方式在這里顯得如此自然而可愛(ài)。

村里有著名的石砌佛塔,建筑技藝高超。吾云達(dá)村藏式原始碉房系半農(nóng)半牧區(qū)村民所特有的住房,建在半山坡上。一則利于自衛(wèi)守護(hù),二則防水淹沒(méi),三則建筑中可以充分利用山坡傾斜的自然態(tài)勢(shì),省料省工。村邊有山泉,以供生活用水。吾云達(dá)碉房均為石板石塊砌成,有些砌工極細(xì),美觀大方結(jié)實(shí)。碉房多為兩層,下作畜圈養(yǎng)牛羊,上為人的住房。中有木梯,木梯上有手拉的皮繩,對(duì)小孩老人尤為需用。碉房頂上為平頂,可晾曬東西或休閑觀景。

吾云達(dá)藏寨民居屬于稱(chēng)多境內(nèi)傳統(tǒng)的石砌碉樓建筑群,集中連片分布,保存較為完整,就地取材,一石到頂,輔之以少量木料為門(mén)窗裝飾,單體碉樓民居一般分為三層,一樓倉(cāng)庫(kù),二樓居住,三樓佛堂,在砌墻時(shí)預(yù)留有瞭望孔、射擊孔等,樓層與樓層之間以木梯相通,其文化內(nèi)涵源遠(yuǎn)流長(zhǎng),這些藏族碉樓民居建筑頗具特色,它們一般都建在較高的臺(tái)地上或半山腰處,建筑材質(zhì)則以石塊為主,木料為輔,石砌高墻,易守難攻,以保平安,外形厚重、穩(wěn)固。房屋外沿由枝條編制籬笆墻隔出走廊,廊寬1米,并在拐角處設(shè)有廁所。三層為經(jīng)堂及庫(kù)房,外墻設(shè)有瞭望口。墻體、門(mén)窗、天棚、獨(dú)木梯均為本色,不刷油漆。建造時(shí)由藏族專(zhuān)門(mén)的石匠修建,在建筑過(guò)程中,不吊線(xiàn)、不繪圖,全憑經(jīng)驗(yàn),信手砌成。其壁面能達(dá)到光滑平整、不留縫隙,有一定的藝術(shù)和研究?jī)r(jià)值。

吾云達(dá)村傳統(tǒng)潑水節(jié)祭祀神鳥(niǎo)屬于民間非物質(zhì)文化遺產(chǎn)。據(jù)考證,祭祀神鳥(niǎo)的來(lái)歷:傳說(shuō)在很久很久以前,從遙遠(yuǎn)的西方佛國(guó)印度飛來(lái)三只大鵬鳥(niǎo),這三只大鵬鳥(niǎo)飛到通天河畔一帶時(shí),不落到富人家,卻偏偏落到一戶(hù)貧困人家的房頂上棲息。這戶(hù)貧困人家的主人怎么驅(qū)趕也趕不走,即便是一時(shí)飛走了,過(guò)幾天又再飛回來(lái),還是落在他家房頂上棲息。主人也只好作罷,不再趕它們走。還拿出原本就不多的青稞來(lái)喂食。日子過(guò)得好快,轉(zhuǎn)眼間一年就過(guò)去了。但是自打這一年開(kāi)始,他家里的境況發(fā)生了徹底的變化,一改往日貧困落后的面貌,家境也慢慢好了起來(lái)。這家的主人便認(rèn)為:這些轉(zhuǎn)變,都是得益于三只大鵬神鳥(niǎo),帶給他們家福氣與好運(yùn)。后來(lái)這三只大鵬一直陪伴著貧窮但心底善良的主人一生,成為他們家的三個(gè)成員,主人也好生相待,照顧得像他的幾個(gè)孩子一樣,和美相處。幾年后孩子們也慢慢長(zhǎng)大了,各自成家立業(yè),經(jīng)商的老大有收入,種地的老二有收成……總之一切都非常順利、祥瑞。當(dāng)時(shí)來(lái)講,他們家真可謂是兒孫滿(mǎn)堂,孝敬父母、妯娌融洽,其樂(lè)融融。直到有一天,這家的主人離開(kāi)了這個(gè)世界,三只大鵬也跟著男主人一起,悲傷地離開(kāi)了這個(gè)世界……為了紀(jì)念這三只大鵬,每年四月份春播時(shí)節(jié),她們一家人便要起個(gè)大早,換上凈水,口中念念有詞、虔誠(chéng)地祭祀朝拜這三只大鵬神鳥(niǎo),感恩三只大鵬帶給她家的好運(yùn)與福報(bào)。隨著時(shí)光的流逝,這種祭祀活動(dòng)慢慢流傳了下來(lái)。

吾云達(dá)村的祭鳥(niǎo)活動(dòng)一般在藏歷四月初農(nóng)耕前夕即藏歷四月八日,全體村民載歌載舞,與對(duì)面卓木其村的糌粑節(jié)有異曲同工之妙。村里依舊保存著三只祭祀神鳥(niǎo),但僅供主人祭祀之用,與卓木其村的祭祀神鳥(niǎo)相比,有些低調(diào)、鮮為人知。

在傳統(tǒng)的農(nóng)耕時(shí)代,吾云達(dá)村里的山澗清泉被改為河渠,用于農(nóng)田灌溉。每逢灌溉完畢,村民們坐在田埂間休息聊天,家長(zhǎng)里短,有說(shuō)有笑。一些好事的村民便用山泉“偷襲”對(duì)方,當(dāng)然也有村里熱戀當(dāng)中的青年男女,他(她)們向?qū)Ψ綕姙⑶迦?lè)。后來(lái)慢慢演變?yōu)槿迦碎_(kāi)始潑水,阿爸給阿媽潑水,老的給少的潑水,少的給老的潑水……于是,一場(chǎng)“潑水大戰(zhàn)”由此拉開(kāi)了序幕,直到將對(duì)方全身潑濕、潑透為止方肯罷休。

潑水娛樂(lè)活動(dòng)結(jié)束后,村里有善歌者為大家現(xiàn)場(chǎng)助興,有舞姿妙曼者為歌手伴舞。那純粹的原生態(tài)唱腔、直抒胸意的歌詞、河畔孕育的美妙聲音時(shí)而美妙、歡快、婉轉(zhuǎn),時(shí)而凄美、感人、令人拭淚……

那些響徹四方的民歌,一曲接一曲,你方唱罷我登場(chǎng),拉伊、歌舞、比賽也由此開(kāi)始,引得通天河水也為之爭(zhēng)鳴,林間喜雀也來(lái)看戲,村民們?cè)趫?chǎng)地上載歌載舞,老人兒童也非常高興,就像過(guò)節(jié)一樣,熱鬧非凡,安居樂(lè)業(yè),一派和美、太平盛世景象。

吾云達(dá)村的潑水習(xí)俗——潑水節(jié)一直留傳到今天……村里人無(wú)論在何方,只要到了藏歷四月初八這一天,都會(huì)齊聚吾云達(dá)村,與親朋見(jiàn)面,與老友相聚,最主要的便是潑水娛樂(lè)……

免責(zé)聲明:本文章如果文章侵權(quán),請(qǐng)聯(lián)系我們處理,本站僅提供信息存儲(chǔ)空間服務(wù)如因作品內(nèi)容、版權(quán)和其他問(wèn)題請(qǐng)于本站聯(lián)系