“二十四節氣”,是中國?古代勞動人民由于農耕生產需要而創制的太陽運行周期,與之相對應的是各具有不同意義的節令時物。為了營造節日氣氛和?給?生活?增加?樂趣?,古人會在不同歲節里選擇佩戴不同主題的頭飾和紋樣,比如元旦梅花、立春春燕、端午天師、元宵鬧蛾、中秋月兔、冬至綿羊引子等。

宋人陸游在《老學庵筆記》說:“靖康初,京師織帛及婦人首飾衣服,皆備四時,如節物則春幡、燈毬、競渡、艾虎、云月之類。”從中可見這種應時應景的插飾風氣在宋、明朝時比較流行。而?從?文獻?記載?以及?古墓?出土?的各種?發?簪、?頭飾?、刺繡?等?實物?中,我們??還?可以?感受到?古代匠人們的工匠精神,以豐富的造型和精湛的工藝設計制作出品類繁多的作品,讓現代人贊嘆不已。

元月梅花“雪?里?已?知?春?信?至?,寒?梅?點綴?瓊枝膩?。”元日是正月初一,也叫元正、元朔,它標志著新一年的開始。明朝唐寅的詩《歲朝》:“鬢插梅花人蹴鞠,架垂絨線院秋千。”鬢插梅花描寫的就是女子在元日這天在頭上插梅花的風俗。

元朝王振鵬的畫作《鐘馗送嫁圖》中的情景:側騎牛背的女子薄衣輕裙,頭綰云髻,鬢插梅花,體態舒展,嬌艷婀娜。

《鐘馗送嫁圖》

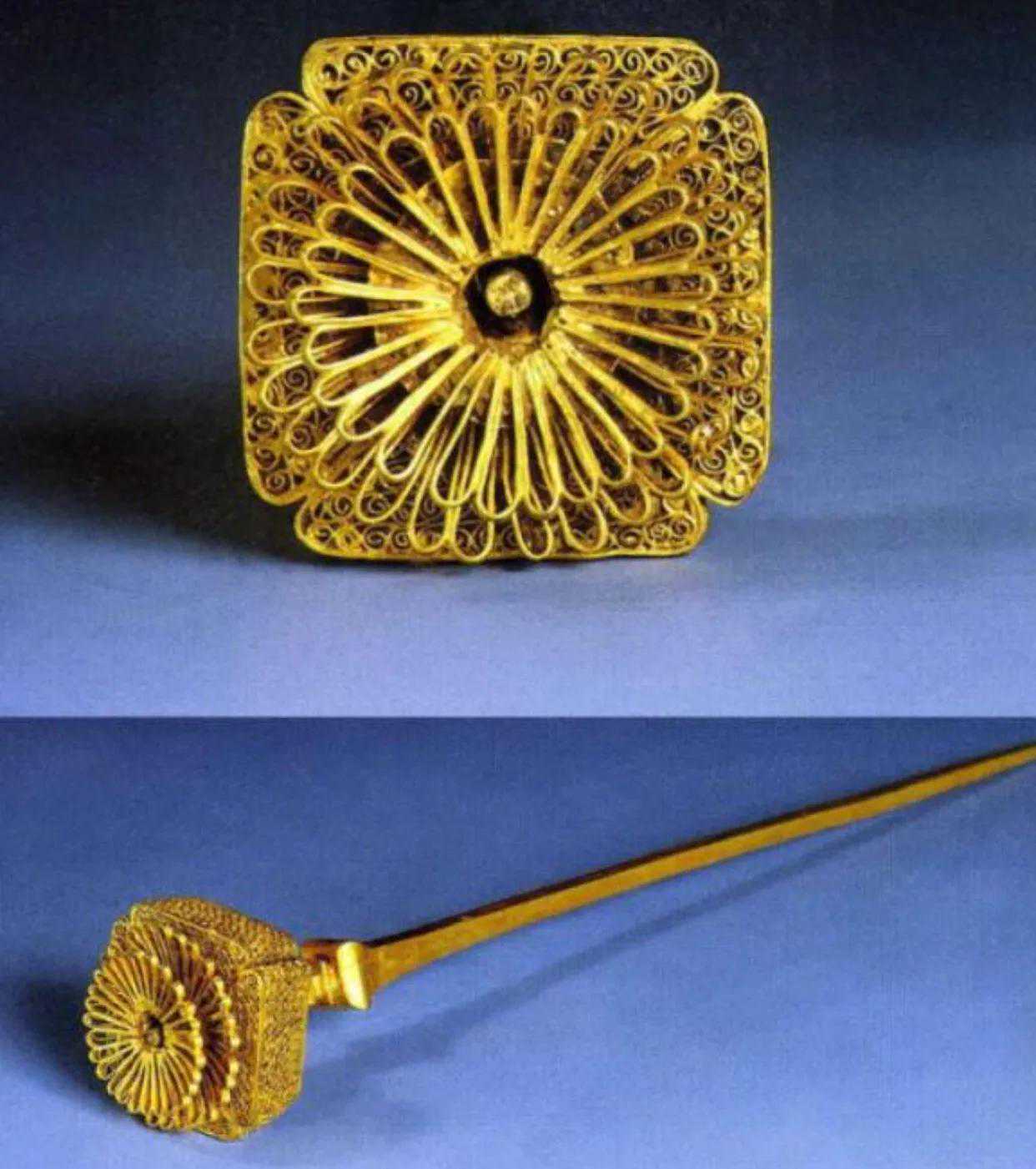

明代的《天水冰山錄》中也有記載“金玉頂梅花簪”、“金崐點翠梅花簪”,其實物?如明代的累絲鑲寶梅枝金鬢簪,簪頂是用金累絲工藝做成的蟠曲狀梅花枝干,枝椏和樹洞俱全,枝梢有金累絲花蕾三朵和梅花四朵,其花朵的形狀有盛開的,花心吐金絲為蕊,再鑲有珍珠作點綴;也還?有剛剛展開花瓣的,花心鑲紅寶石做蕊。這種將寶石的濃艷與珍珠的清冷融合在一起的手法,呈現出了明代文人的一種雅致氣質。

(明代累絲鑲寶梅枝金鬢簪)

到清代時還流行用寶石、翡翠做發簪,如清代翡翠碧璽梅花發簪,簪首有銀鍍金托柄,柄身上部飾三道亞腰圓箍,柄身中空,上部插一枝白綠相間的翡翠透雕竹竿,竿上有竹葉三組,兩面雕刻著葉脈紋理。翠葉上嵌有兩朵粉色碧璽雕成的梅花,花蕊鑲玉環,環上飾有白色珍珠。梅花晶瑩剔透,竹葉翠綠清馨,再襯上簪腳的金色,呈現出一種格調高雅的富貴氣質。

(清代翡翠碧璽梅花發簪)

除了發髻?的飾物發簪外,還有梅花形的耳飾。《大明會典》的“親王婚禮”中記載:皇妃禮服和親王妃禮服所配耳環皆有“金腳珠環一雙(金腳五線重)”、“梅花環一雙(金腳五線重)”。其實物如曲江藝術博物館藏明代梅花金耳環、臺北故宮博物院藏清代金嵌珠翠寶石花卉耳環,耳環以紅色寶石、綠料(玻璃器)和珍珠組成葵花一朵作為主要裝飾,下半環仍鑲藍色寶石、翠玉和粉紅碧璽組成花葉陪襯,美輪美奐。

(明代梅花金耳環·曲江藝術博物館藏)

(清代金嵌珠翠寶石花卉耳環·臺北故宮博物院藏)

花朝蓮蓬“百花?生日?是?良辰?,未到?花?朝?一半?春?。”農歷的二月十五稱為花朝節(晉代在農歷二月十五日,至宋以后,始漸改為二月十二日),或?稱“花神節”、“百花生日”。因為古代有“花王掌管人間生育”之說,而花朝節又是生殖崇拜的象征,所以在這一天,除了游玩賞花、撲蝶挑菜、官府出郊勸農之外,還有女子剪彩插花、摘蓬葉插頭的習俗。據《烏程縣志》里記載,明崇禎年間“二月二日花朝,士女皆摘蓬葉插于頭,諺云‘蓬開先日草,戴了春不老’”。蓬葉的寓意是出污泥而不染,還具有清凈智慧功德的意義。以荷葉像生的首飾并不少見,如湖南臨灃新合元代銀器窖藏的滿池嬌荷葉金簪:

除了池塘荷葉?的小景之外,青蛙和螃蟹也常常作為與荷葉搭配的元素,如江蘇常州和平新村明墓出土的金蛙嵌瑪瑙銀簪和臺北故宮的藏品清代白玉嵌珠翠扁方。

(金蛙嵌瑪瑙銀簪·江蘇常州和平村明墓出土)

(清代白玉嵌珠翠扁方·臺北故宮博物院藏)

清明簪柳“日?暮?笙歌?收拾?去?,萬?株?楊柳?屬?流鶯?。”清明節也叫“秋千節”,這時節的女子服飾紋飾基本上以“仕女秋千”為主,如北京定陵出土的明代繡仕女蕩秋千?膝襪實物“秋千仕女補子紋”。明代劉若愚的《酌中志》中記載:“三月初四日,宮眷內臣換穿羅衣。清明則‘秋千節’也,帶楊枝于鬢。坤寧宮后及各宮,皆安秋千一架。”可理解為明代的宮廷中到了清明節時會換穿應季的衣料,同時搭配應景紋飾“秋千”補子羅衣,戴柳枝和打秋千。

(明“秋千仕女補子紋”·北京定陵出土)

除了蕩秋千,在中國古代清明節簪柳是傳統的一大習俗。到了清明這一天,百姓們有的將柳枝編成圓圈戴在頭上,也有將嫩柳枝刮結成花朵插于發髻,還有直接將柳枝插于頭髻中,與?明代宦官劉若愚在《酌中志》中說的“帶楊枝于鬢”相?吻合?。宋元以后,清明節簪柳的習俗愈發?盛行,還流傳一句諺語:“清明不戴柳,紅顏成皓首。”

“重?五?山村?好?,榴花?忽?已?繁?。”端午,又稱端陽、重午,中國古人認為五月天氣炎熱,疾病易于流行,所以又稱其為“惡月”,稱?五月五日為“惡日”,且有“不舉五月子”(五月五日所生的嬰兒無論是男或是女都不能撫養成人)的?說法?,就是說孩子出生在農歷五月五日雙五的日子是最不吉利的。因此,端午節的節令飾物,也體現出濃厚的巫術色彩。

“五毒”是端午節最重要的節令主題,主要指蝎子、蜈蚣、蛇、蟾蜍、蜥蜴等五種毒蟲。民間有掛五毒圖于門戶,或者在兒童手臂、身上佩戴五毒形象飾物的習俗,意在禳避病害,以求平安。劉若愚的《酌中志》飲食好尚紀略中記載:五月“初一至十三日止,宮眷內臣穿五毒艾虎補子蟒衣。門兩旁安菖蒲、艾盆。門上懸掛吊屏,上畫天師或仙子、仙女執劍降毒故事,如年節之門神焉,懸一月方撤也”。所謂“五毒艾虎補子”就是胸補繡二虎相對,還?繡有花卉、蛇、蜈蚣等;背補中間繡一臥虎,虎周圍繡艾葉花卉和或?爬?或?跳?蛇、蝎、蜥蜴、蟾蜍、蜈蚣五?毒?紋?,其?姿態各異,形象逼真,如定陵出土的明代艾虎五毒紋方補。

(明代艾虎五毒紋方補·定陵?出土?)

除了補子紋樣,端午還有簪佩五毒的風俗。《帝京景物略》卷二《春場》中記載:“簪佩各小紙符,或五毒、五瑞花草。”《宛署雜記》中也有記載:“婦女畫蜈蚣、蛇、蝎、虎、蟾,為五毒符,插釵頭。”其實物如私家收藏的清代五毒發簪,上鏨刻有蝎、蜥蜴、蟾蜍、蜈蚣等紋樣。

(清五毒發簪·私家收藏)

此外,還有一些以單獨毒物為主題的發簪。蟾蜍簪的?實物如臺北?故宮博物院藏?品?清代金累絲鑲寶蟾蜍梅花簪頭,用金累絲做出蟾蜍身體,姿態做匍伏狀,金片錘揲四腳和頭部,腳形如艾葉,以金彈簧絲將四腳和身體連接,四腳可顫動。身上嵌有紅寶石一顆,嘴吐金彈簧絲兩根,每根前端及其身后也各嵌紅寶石一顆,生動又高端。

(清代金累絲鑲蟾蜍梅花簪頭·臺北故宮博物院收藏)

明代高啟的《釵符》中記載:“靈篆貯紗囊,薰風綠鬢傍。”古人還會根據這個時令用絳紅紗或者白紗做成小“符袋”,把朱砂寫就的道教篆符裝于袋內,或者放入一個朱砂包。江西德安周氏墓出土一個金絲編的特髻,插著鎏金釵、銀簪,兩邊還各插著兩把木梳。其中有一支步搖,垂下的物件不是簡單的珠串,而是珍珠網罩,罩內有褐色的方形香囊和朱砂包。有專家認為這應該是宋代端午節女子戴的珠囊,也就是真珠香囊。

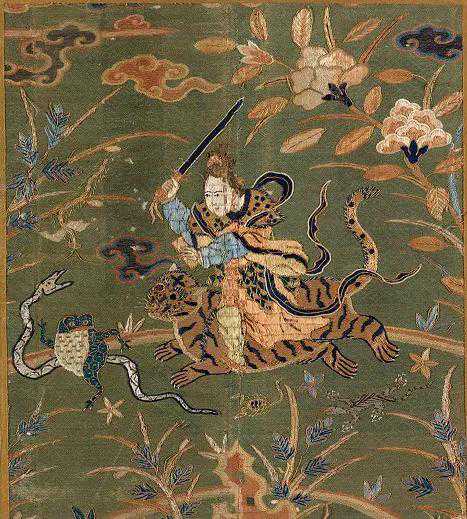

吳自牧的《夢粱錄》卷三《五月重午附》中載:“內更以百索彩線、細巧鏤金花朵,及銀樣鼓兒、糖蜜韻果、巧粽、五色珠兒結成經筒符袋、御書葵榴畫扇、艾虎、紗匹段,分賜諸閣分、宰執、親王……所謂經筒、符袋者,蓋因《抱樸子》問辟五兵之道,以五月午日配赤靈符掛心前,今以釵符佩帶,即此意也”。從中可得知張天師除了被張貼在門上,也成為首飾的主題紋樣,如明代江陰青陽鄒令人墓出土的張天師騎虎五毒金掩鬢,用整塊桃形金片錘鍱出仙人、老虎、三足蟾蜍、蜈蚣、蝎子、山石、青松等景物。嶙峋山石依在右側,上伏三足蟾蜍。青松枝葉,簇簇如云朵,映襯于上端。赤發跣足仙人,正身坐在于臥虎背上,虎頭扭轉,面向前方,憨態可掬。仙人肩披霞帔,左手執鋤。鋤以粗金絲為之,壓在蝎子身上。仙人右手提花籃,左側有千足蜈蚣一條。

(張天師騎虎五毒金掩鬢·明代江陰青陽鄒令人墓出土)

宋代李石《長相思·重午》:“紅藕絲。白藕絲。艾虎衫裁金縷衣。釵頭雙荔枝。鬢符兒。背符兒。鬼在心頭符怎知。相思十二時。”這是描寫端午裝扮的一首小詞。端午節時,正是荔枝成熟的時節。人們穿帶有“宜男”艾虎紋的薄紗羅衣裳,女子頭上的釵頭吊掛一對荔枝果。在宋代,荔枝耳環的造型?以?并蒂果的式樣為主?,元代康端的《西湖竹枝詞》:“合歡釵頭雙荔支,同心結得能幾時。”這種式樣有取“成雙”的寓意。元人甚至還將荔枝和枝葉做纏枝的形式,將并蒂的荔枝果整個包卷在枝葉里面,如湖南臨灃元代金銀器窖藏金荔枝簪:

除了這種立體的造型,也有平面鏨刻的形式,如湖南?臨?澧?新?合?元代?窖藏?蝴蝶桃花?荔枝紋金?耳環。這耳環是在銀牌上鏤空鏨刻,做出荔枝、卷草的紋樣,銀牌上方的蝴蝶和中間的花朵是以圓或橢圓形做出,主體紋樣的背景也是精細的卷草紋,線條流暢婉轉,非常具有形式感。

(元代蝴蝶桃花荔枝金耳環·臨澧新合窖藏)

此外,石榴花也是端午節女子頭上簪戴的飾物。清代顧祿的《清嘉錄》中載:五日俗稱端五,瓶供蜀葵、石榴、蒲蓬等物。婦女頭上簪艾葉、石榴花,被稱為“端午景。”有明確記載的頭簪石榴花風俗見于唐代。杜牧《山石榴》中的“一朵佳人玉釵上,只疑燒卻翠云鬟”,雖沒有直接描寫紅色的石榴花,但所見的麗人發簪榴花紅艷似火,恐其燒壞翠簪秀發,形象生動。宋代也有簪戴石榴花的習俗,《水滸傳》第十五回中寫道:“那阮小五斜戴著一頂破頭巾,鬢邊插朵石榴花,披著一領舊布衫,露出胸前刺著的青郁一個豹子來……”。直到明清兩代,女子們在端午節也習慣簪戴石榴花。

夏至楝葉“綠陰?生?晝?靜?,孤?花?表?春?余?。”夏至,是二十四節氣中較早被確定的一個節氣,古時又稱為夏節、夏至節。《本草綱目》記載:“一名苦楝,實名金鈴子,處處有之。”楝葉是苦楝樹之葉,夏至正是楝葉茂盛的時節,古代男女有在夏至日摘之插于兩鬢的習俗。南北朝的梁宗懔在《荊楚歲時記》中載:“夏至節日,食粽。……民斬新竹筍為筒粽,女子楝葉插頭或彩絲系臂,謂之長命縷”。這時節人們會用楝葉來插頭或者以楝葉的形狀來制作發簪插戴,如私家的收藏品獸骨楝葉簪,十六厘米長,簪頭作樹葉狀,鏨刻樹葉紋脈。

(獸骨楝葉簪·私家收藏)

七夕喜蛛“七夕?今宵?看?碧?霄?,牽牛?織女?渡?河?橋?。”七夕節,又名乞巧節、七巧節或女兒節等,喜鵲是七夕的應景花紋,寓意?牛郎織女?相會?,如果?再?融入?梅花元素?就?被?稱為?喜鵲登梅。明代宮中,在七夕期間?等級較高的貴族都要穿“鵲橋”補子紋服裝。如明代的牛郎織女紋方補:

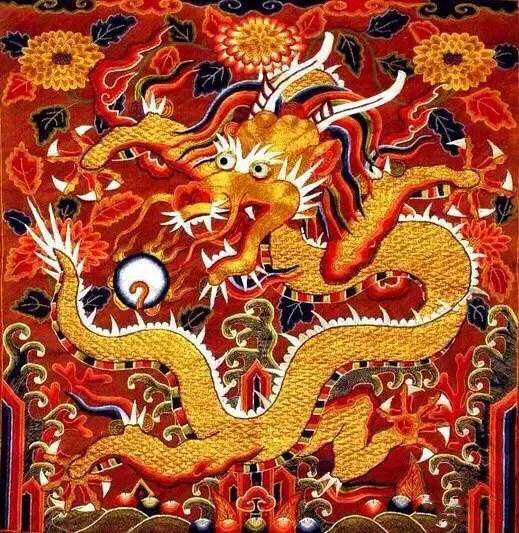

因為牛郎、織女都是天上的星宿,所以我們所?看到?的方補?圖案并沒有太多牛郎織女?相會?浪漫?的一面?,而是突出了他們“神”性的一面,造型穩重而有氣勢,非常符合宮廷嚴肅?的氛圍?。此外?還?有沒有?人物的七夕應景花紋,如北京藝術博物館藏的萬歷時期灑線繡方補,紅色的地紋上兩條盤旋而上的金龍在云間隔河相望,一金龍的斜上方飾有連成菱形的四顆星星,代表織女投給牛郎的四個梭子;另一金龍的斜上方飾有等邊的三顆星星,代表牛郎投給織女的牛拐子。

(明灑線繡方補·北京藝術博物館收藏)

除了鵲橋紋樣,還流行喜蛛應巧。喜蛛應巧是民間?較早的一種乞巧方式,其習俗稍晚于穿針乞巧,大約起源于南北朝。古?時?蜘蛛又稱親客、喜子、喜母等。郭璞的《爾雅》中?說?:“小蜘蛛長腳者,俗呼為喜子。”我們?可以?理解為蜘蛛的外形像漢字的“喜”,所以?蜘蛛?寓意喜事連連,好運不斷。在古代,人們普遍以蜘蛛為吉祥物,一群蜘蛛聚在一起,就預兆喜事連連。如果蜘蛛在其網上沿著一根絲往下滑,就表示會“天降好運”。明、清時期,有許多用喜蛛主題做簪的例子,如南京中華門外鄧府山出土的明代嵌寶石蜘蛛形金簪:

北京海淀區上莊鄉出土清代累絲嵌珠寶蜘蛛金飾:

故宮博物院收藏的金鑲珠石秋葉蜘蛛簪:

“露?簟?荻?竹?清?,風?扇?薄?葵?輕?。”立秋,是秋季的第一個節氣,唐至明時期,女子及兒童多在這天有插楸葉于鬢發的習俗,以象征秋意正濃。

楸,落葉喬木,字從“秋”,被視為秋天的象征,專用于立秋。南宋吳自牧在《夢粱錄》中記載:每年立秋杭城內外“侵晨滿街叫賣楸葉,婦人女子及兒童輩爭買之,剪如花樣,插于鬢邊,以應時序”。明代李時珍的《本草綱目》中說立秋簪楸葉的習俗起源于唐代,并說“婦女、兒童剪花戴之,取秋意也”。有?資料?顯示?安徽合肥五代南唐墓出土的木俑頭部,有鏤空的銀制花葉,很可能就是楸葉的原形。清代也有用翠玉做成楸葉耳環的式樣,如翠玉楸葉金福字耳環和翠玉楸葉金虎頭耳環:

單單?從?造型?上?看?,金色的福字以及?鏨刻精致的虎頭,搭配?上?翠綠色的葉子充滿了生氣。

中秋月兔“定?知?玉兔?十分?圓?,化作?霜?風?九月?寒?。”中秋節,又稱仲秋節、拜月節、女兒節或團圓節,在農歷八月十五,因其恰值三秋之半,故名“中秋”。明代中秋節,宮中要賞秋海棠、玉簪花,穿戴“天仙”“月宮”“月兔”“桂樹”等紋樣服裝或首飾,其中以玉兔紋樣最為常見。月兔補子紋,如明萬歷刺繡玉兔龍紋圓補:

與之對應的首飾實物?如北京定陵出土金鑲紫晶月兔簪:

金環鑲寶玉兔耳墜:

此外?,玉兔紋樣做成發簪的形式在?明清?也?比較?常見?,如定陵萬歷皇帝墓出土的嵌寶石白玉萬字雙兔鎏金銀簪:

尤其?到??清代以月兔為題材的發簪層出不窮?,如清代?銀?鎏金點?翠?玉兔?簪:

其?月兔的?雙眼?用?紅寶石?鑲嵌?,側躺于點翠的荷葉間?,還有一對鑲?有?玻璃珠?的?銀絲觸須從簪頭中?伸出,非常?靈動?。還有?一對??比較?可愛?的紅寶石?玉兔?簪?:

其?簪柄以銀鍍金為針托,用紅寶石作為?兔?身?,中間?鎏金?鑲嵌?,藍寶石作?兔?子?眼睛?,整個?造型?生動?有趣。

重陽菊花“滿?園?花?菊?郁?金黃?,中?有?孤?叢?色?似?霜?。”重陽節,又稱“踏秋”,為每年農歷九月初九日。重陽節早在戰國時期就已經形成,到了唐代正式成為民間節日,沿襲至今。

從宋朝起民間就有一年一度的菊花盛會,到了明代,重陽這天宮中御前會進安菊花,而?宮眷和內臣們會穿羅衣“菊花”紋補子蟒衣。如明代萬歷紅地灑線繡菊花龍紋方補:

在傳統文化中,菊花被賦予了吉祥、長壽的含義,為重陽節所簪之花,如杜牧《九日齊山登高》所言:“塵世難逢開口笑,菊花須插滿頭歸。”宋代周密《武林舊事》卷三載:“都人是日飲新酒,泛萸、簪菊。”明代?呂文英的《貨郎圖》中?也繪有簪菊花的貨郎形象:

相對較早以?菊花主題的?首飾是一九五六年陜西西安南郊惠家村出土的唐代鎏金菊花紋銀釵:

此?釵?長三十七厘米,釵頭鏤空成五朵菊花圖案,花朵間穿插卷草紋,釵頭下連粗銀絲兩根。

自唐以后,重陽?節?以?菊花為?主題的首飾日漸流行。實物?如?一九七五年南京太平門外板倉徐達家族墓出土了一枚菊花形金簪:

此?簪?長十一點五厘米,簪首邊長一點七厘米,簪?外貌?呈方棱形,簪頂用累絲做成抹角方形外框,內填精密細致的卷草紋,再用掐絲工藝將細金絲盤成兩重花瓣,極?像?一幅盛開菊花圖?。

(明代菊花鳳凰紋金簪·南京朱氏墓出土)

《天水冰山錄》中載有“金珠頂菊花簪”和“金菊花寶頂簪”,按名索物,應?類似于上海盧灣區李惠利中學明墓出土的金嵌寶菊花挑心以及?江陰長涇明墓出土的金鑲玉頂菊花啄針:

前者?以黃金制作大朵菊花花頭,花瓣重疊有序,嵌紅寶石做花蕊,這種式樣?在?清代比較?普遍?。

清代還?盛行點翠工藝,使?以?重陽?菊花?為?主題的?各種?簪?釵??成為宮廷?中最具時代特征的應景節令物,如點翠菊花紋頭釵?:

此?頭釵?以?兩朵菊花紋為?底托,再以翠鳥羽毛粘制菊花及花葉,在菊花外面圍繞的,亦是點翠纏枝花葉。花朵緊湊,枝葉疏朗,造型?生動?,一緊一松形成視覺上的對比。

(清代點翠嵌珠寶菊花簪·故宮博物院藏)

冬至陽生“天?時?人事?日日?催?,冬至?陽?生?春?又?來?。”冬至,又稱為“冬節”、“長至節”等,它起源較早,大約于春秋時期,古人就已測定出其準確時間。冬至之后,陽氣開始生發。

據《酌中志》載:明代宮中十一月“冬至節,宮眷內臣皆穿陽生補子蟒衣。所謂“陽生”補子蟒衣,其紋樣為童子騎綿羊,頭戴狐帽(韃帽),肩扛梅枝,梅枝上掛鳥籠,寓意“喜上眉梢”,亦稱“太子綿羊圖”。太子騎著一只大羊,引領一群小羊,象征皇室子嗣繁盛。明朝宮里的妃子也喜歡在門上貼“綿羊引子”。綿羊引子是明代比較常見的繪畫和?裝飾題材。

綿羊引子的?首飾實物,如北京海淀董四墓村明神宗妃嬪墓出土的一對金累絲嵌寶石綿羊引子圖簪(首都?博物館?收藏?):

此?簪?在?金累絲的花葉上鑲?嵌藍、紅色的珠寶,中心有一騎羊人物造型?,右手牽絲韁,左手握梅枝挑?于?肩?頭?,梅?枝?上掛有?鳥籠,籠?內?有?喜鵲?,其?人物身后有梅花襯托?,惟妙惟肖?。

綜上所述,古人將花卉枝葉、鳥獸蟲物制作成插飾品,同時創造出?一套順應?時令?變更規律與自然景物相?呼應的“插戴法則”,讓自然景觀和四季輪回融入人們的日常生活中,這不僅體現出農耕生活對古人物質生活的影響和深植于心的情懷,也是漫長歷史演變中文化形態的必然反映。

免責聲明:本文章如果文章侵權,請聯系我們處理,本站僅提供信息存儲空間服務如因作品內容、版權和其他問題請于本站聯系