舞蹈以手足之游走訴說悲歡離合,它是肢體的語言,舞蹈以軀體之姿態迸發無盡美感,它是肢體的藝術。早在遠古時期,舞蹈就已經產生,人們或是用它來陶冶情操,或是用它來拉近彼此距離,總之,舞蹈常伴隨于人們左右,與我們的生活息息相關。

遠古的舞蹈作為人類審美意識薄弱時期的產物,尚談不上有獨到的特色。隨著族群的分化以及人們審美意識的提高,舞蹈也開始具備美感和民族特色。

漢代是我國舞蹈界的一個高峰,單從出土那些繁多的記錄舞蹈內容的文物中,就可以窺測到漢代舞蹈的興盛。漢代舞蹈吸收前朝的舞蹈特色,又在本朝大一統的氛圍下歷練出了屬于自己的剛柔并濟的特色,展現出別樣華姿。

一,衣食足兮笙歌起,江山闊兮樂府興獨具色彩的漢舞并非憑空產生,而是有著深層次的歷史原因以及社會原因。在秦滅六國統一中原后,秦始皇在全國范圍內掀起了一場變革運動,將各諸侯國曾經的度量衡、貨幣、文字等都統一為一種形式。

而舞蹈作為藝術文化領域中不可或缺的一員,也由此得到匯集。但不同的是,作為藝術的樂舞并沒有像貨幣那樣留一亡一,而是以一種風格聚合的方式長存在了秦舞之中,讓秦舞有著一種匯合之美。

漢滅秦后,漢舞也并沒有與秦舞決裂,相反,秦舞給予了漢舞很大的借鑒,漢舞中精妙絕倫的“百戲”就是在此基礎上產生的。除了歷史原因,當世的社會背景也是催生漢舞獨具一格的特點的重要因素。

漢高祖滅秦國建立漢王朝后,曾采取一系列“修養生息”的措施,撫慰人民,解決各種社會問題,穩定了中央集權統治以及社會的發展生產,形成了“大一統”局面。國家政治、經濟、文化等方面的社會基礎條件的長效發展,為漢代舞蹈審美文化的萌生,提供了穩定的環境因素,而在另一方面也融匯成了漢舞的基本審美特征,影響了漢代舞蹈藝術的發展,進一步催生出漢舞的繁榮盛世。

首先是經濟的繁榮發展為人們的歌舞享樂準備條件。漢高祖作為開國皇帝,十分注重發展生產,他個人也勤儉節約,不鋪張浪費。在先帝的影響下,后代皇帝也多勵精圖治,像漢景帝、漢武帝等,他們齊心將漢代推向了富強。國庫充盈,民倉有余,人們安居樂業,便有心思作歌作舞,漢舞才有可能在民間興盛。

同時,漢代地主階級迅速壯大,掌握有大量土地和財產。地主們填飽了肚子,自然還要去追求精神上的視聽之樂,如此,從業于舞蹈的人群數量猛增,歌舞便在金錢財貨充實的社會地基上“橫行”起來。

其次漢朝推行的儒學也對漢舞有所影響。漢武帝接受董仲舒“罷黜百家,獨尊儒術”后,儒學與政治結合,高居領導地位。儒學對于歌舞影響主要體現在儒家禮樂意識對歌舞的規定以及仁德之思對歌舞內涵的熏陶上。

《漢書》記載:“孝武初立……興太學,修郊祀,改正朔,定歷數,協音律,作詩樂。”

漢樂府的興起促進歌舞的興盛。樂府是管理樂舞教演的專門職能機構,它開創于秦,在武帝時期正式建立。根據《漢書·禮樂志》記載,漢武帝重視禮樂制度,不僅正式設立樂府,還將樂府的職能與規模進一步擴大,提升了樂府在國家禮樂治理方面的地位。

樂府的一大職能是作曲寫歌,其機構職員會廣泛采集民間的詩歌謠辭,進行改編譜曲,然后再配以舞蹈,來供貴族欣賞。我們所熟知的“樂府詩”便是其歌舞底本。漢樂府所作曲目分為郊廟歌辭、鼓吹曲辭、相和曲辭、雜曲歌辭,內部又分為傳統雅樂和地方樂兩大體系,傳統雅樂多是用來宗廟祭祀的,地方樂多是用來酒席享樂的。

同時,漢樂府的內部職員有相當一部分人是來自民間的,他們本身具備音樂的天賦,在民間積攢了大量的樂舞知識,經過朝廷內的專門訓練,將原先具備的地方樂知識體系化、具象化,不僅豐富了漢樂曲的內容與風格,也促進了舞蹈的雅俗共賞,間以提升了漢代舞蹈的藝術價值。

樂府機構的繁榮促進了漢代歌舞的審美特征的定形,為漢代歌舞的傳播與傳承提供保障。同時,在大量史書中,我們都可以看到貴族階層對歌舞的喜愛,無論是酒宴還是踐行,婚慶還是迎賓,歌舞必不可少,有時,歌舞樂隊也可以作為贈禮來拉攏對方的心。樂府自上而下的帶動也使得民間歌舞慶祝更加興盛。

張守節的《史記正義》有言:“民慶必歌舞飲食,庶羞之禮使不過,而各遂歡樂,是有以樂之也。”

漢代“大一統”的格局以及遼闊版圖的影響,這與其不輕易妥協,敢于同外族斗爭的統治思想有關,尤其是漢武帝時期,涌現出衛青等著名武將。這種戰爭頻繁的背景折射出其漢朝獨特的尚武善戰的氣概,反映出人民十足的民族自豪感。

如此尚武、豪放之氣概鑄就了漢朝人濃烈而又深沉,大氣而又磅礴的情感表現方式。這種情感表達方式也極容易體現在舞蹈審美文化上,漢舞中雖不缺纖巧柔美之特點,但更多的是一種有力度和張力的基調。

同時,國土的廣闊為對外交流的頻繁提供條件,也就為漢舞提供了更多風格的舞蹈形式的素材,像西部胡人舞蹈、南部荊楚舞蹈、北部匈奴舞蹈等,都是漢舞萃取養料的源泉。

二,皎若霞兮巾袖揚,灼若蕖兮裙生波在社會繁榮以及多元文化的融匯下,漢代歌舞蓬勃發展,產生出多種多樣的舞蹈形式,有袖舞、鼓舞、巾舞等。透過如今發掘出來的漢代歌舞文物,我們能夠大抵看到當時歌舞的多姿多彩。

袖舞是一種以舞動衣袖為主的舞蹈,舞者借助衣裙的長袖來營造出一種別樣美感。依據出土的漢代舞俑可以判斷,漢代袖舞的長袖形狀大致分為三類。第一種是上下同寬的狹長袖,像北京豐臺區大葆臺西漢墓出土的玉雕舞人,玉器上的女子身材纖細,一手高舉于身后,另一只手揚起長袖作回環漩渦狀,極為靈動優美。

第二種是上下同寬的寬長袖,像西安漢墓出土的拂袖舞女俑身著的就是這樣的袖式,舞女身體微微傾斜,揚起雙袖,呈現出一種器宇軒昂的態勢,給人一視覺沖擊。第三種是由齊腕寬袖內再延伸出一段窄長袖,它可以說是中國戲曲中“水袖”的鼻祖,像山東臨沂金雀山出土的漢代帛畫中的舞者穿的就是這種袖式的舞衣。

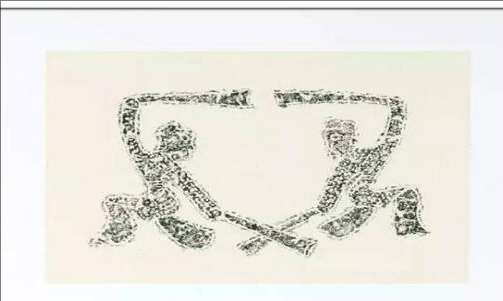

袖舞還包括獨舞和對舞形式,對舞在漢代較為常見,有女子長袖對舞、男女長袖對舞、男子寬袖長袍對舞等,像山東滕縣漢畫像石里的兩個舞者就是在對舞。袖舞喜翹袖和折腰。舞者多腰身纖細,舞蹈時將雙袖高高揚起,使其在空中劃出優美的弧線。漢高祖的寵妃戚夫人就擅長此種舞蹈,令漢高祖為之傾心。

河南南陽出土的畫像石也生動展現出袖舞翹袖和折腰的美感。畫像上就有兩個腰身纖細的舞者高揚衣袖作翹袖之姿,盡顯柔美之態。鼓舞同樣是漢代的流行舞蹈,它以鼓作為重要的助演道具,可分為盤鼓舞、建鼓舞等,其中,盤鼓舞在漢代十分火熱,可以用于民間酒宴助興,它的風格多是大氣磅礴,豪放灑脫的。

盤鼓舞一般是由擊鼓作節奏,舞者踩盤起舞的,這種“盤”也類似鼓,經過踩踏可以發出聲響,其數量無規制,多是七個,故又叫“七盤舞”。像山東沂南出土的“百戲圖”漢畫像中,就有舞者表演盤鼓舞,他身姿矯健而敏捷,在盤鼓之上飛躍舞動,神采飛揚,給人一種生機煥發之力量。盤鼓舞作為流行舞,在詩賦文學中也常常有所記載。

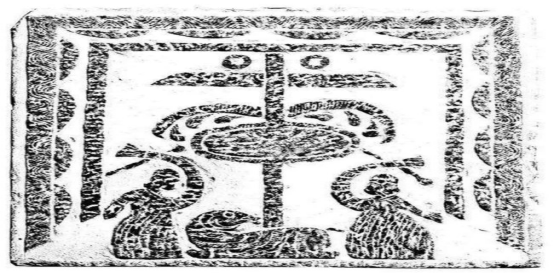

除此之外還有陸機的《日出東南隅行》、張衡的《觀舞賦》和鮑照《詩藪》都對盤鼓舞有所歌頌。建鼓舞是另一種類型的鼓舞。建鼓又叫作楹鼓,是舞蹈的助演樂器,因為“建”字猶樹,所以它的意思為樹立的鼓,像山東滕縣東漢畫像石中就有建鼓的模樣。

建鼓舞多生動活潑,氣宇軒昂,具有十足的動感,像在山東滕縣出土的建鼓舞漢畫像石,畫中舞者持錘作“弓形”步伐,轉身擊鼓,在建鼓立柱的上層又有執巾舞者翩翩起舞,畫面頗富活力。

巾舞作為漢代的“雜舞”之一,是一種通過舞巾來營造氣氛的舞蹈。所舞之巾大抵有長短兩種規制,長的約有兩丈之長,短的只有二三尺左右,有的舞巾內部還會裹著短棍。舞巾數量也沒有嚴格規定,可以舞單巾也可舞雙巾,而且巾舞可以與其他不同類型的舞蹈一起演出,像上述的滕縣出土的建鼓舞漢畫像石,就是建鼓舞與巾舞的結合。

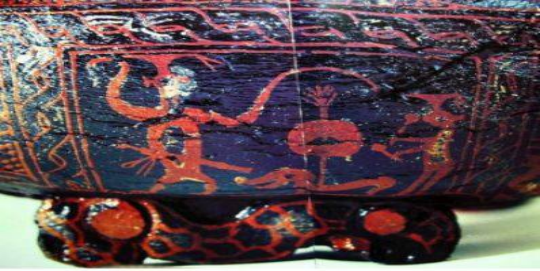

巾舞形象在漢畫像石上十分常見,像四川羊子山出土的漢代樂舞百戲畫像就刻畫了一個身著寬袖短衣的纖腰舞女持巾跳巾舞的畫面。

漢舞形式繁多,不勝枚舉,其風格自然也不會單一,而是一種剛柔并濟的動態美。首先,漢舞是柔美悲戚的。漢舞繼承此前楚舞的“纖細”“飄逸”之美,要求舞者具備纖弱腰身來表達出陰柔之清美。

像巾舞和袖舞就是這種陰柔飄逸之美的典范,纖腰舞者高揚長袖或長巾,輕展笑顏,可謂是“翩若驚鴻,婉若游龍”。同時,由于配樂的凄涼之調,漢舞也生發出令人潸然淚下的余韻,漢舞是豪放灑脫的,在舞者敏捷的一舉一動中盡現生機。

鼓舞就是其典型代表,在盤鼓之上躍然飛舞的舞者大氣磅礴,不拘小節,展開雙臂盡情揮動,不僅散發出無盡的生命活力,而且也顯示出了漢人的民族自豪感。

漢舞的這種不拘一格的審美特征一直影響著后世的中華民族,其價值尤為深遠。作為具有獨特審美內涵的藝術形式,漢舞可以說是中國舞蹈藝術獨立的濫觴,它雖然尚未完全脫形于其它藝術門類,但已經有了按照舞蹈藝術自身規律發展的勢頭,為舞蹈藝術的獨自發展開創出康莊大道。

漢舞為后世的舞蹈提供了多方面的藝術要求,如彈跳能力及控制能力的要求等。從漢墓中發掘出的文物中我們可以看到,漢舞已經具備很高的藝術素質要求,無論是回環揚袖的靈動,還是纖腰慢展的柔和,都有一定的藝術規制,這也為現代舞蹈提供借鑒。

漢舞雅俗共賞的藝術特征推動舞蹈活動在各界的普及,讓舞蹈不只是貴族陽春白雪的藝術,更是百姓借以抒懷的娛樂活動。一直到今天,我們在民間的大小活動中都能享受到舞蹈藝術之美。

從一件件出土的漢代舞蹈文物中,我們看到了那個尚舞之朝的舞蹈盛世。這種對舞蹈的癡迷離不開當朝雄厚的社會經濟基礎,也離不開上層階級對舞蹈的重視與在民間的推廣。漢舞是包容萬象的,它繼承前朝舞蹈規制又融進當朝各族的舞蹈特征,展現出袖舞的飄逸多姿,巾舞的柔情清雅,鼓舞的豪放壯麗,勾勒出漢人蓬勃的生命活力。

如今的時代是一個開放共榮的時代,外界信息呈爆炸式涌入國內,讓世人措手不及,而作為炎黃子孫,我們更應該繼承好自己民族的藝術,不可數典忘祖,丟棄了祖先所恩賜于后人的藝術臻品。因此,我們就要繼承好給予了中國舞蹈藝術以豐厚養料的漢舞,讓其光輝永照華夏。

參考文獻:

《漢書·天文志》

《史記正義·樂書第二》

《西京雜記》

傅毅《舞賦》

免責聲明:本文章如果文章侵權,請聯系我們處理,本站僅提供信息存儲空間服務如因作品內容、版權和其他問題請于本站聯系