拉達克位于今天的克什米爾東南部、阿里地區以西,風景秀麗,平均海拔超過了3000米,地貌形態以沙漠居多。

早期拉達克多數人信仰藏傳佛教噶舉派,因此歷來有“小西藏”之稱。在地理上,可謂連結印度與中國新疆南部、中國西藏甚至中亞貿易的樞紐,戰略位置無疑極為險要。明清時期,拉達克明確是作為中國藩屬國出現的,屬于中國的領土。

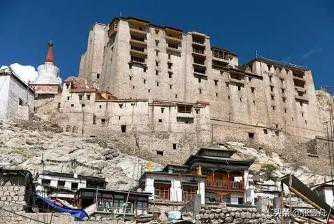

列城

從詞源來看,拉達克之名為藏文音譯,意思是擁有眾多山口的地方。在中國歷史上,拉達克屬于中國西藏的一部分,先后作為吐蕃等政權的一部分,宗主權幾經易手,民眾自稱格薩爾王之后裔。公元842年,吐蕃王室成員尼馬唝(Nyima-Gon)因政變外逃,建立了拉達克王國。和古格王朝有著類似的創建過程,但是拉達克王朝要比古格王朝幸運的多。

公元990年,熱巴袞再度鞏固了拉達克王朝,拉達克之名已定。早期的王朝瑪域、布讓、象雄三方互相制衡,被稱為“阿里三圍”,稱阿里與拉達克地區為“麻域”(麻羊)至今還保留著吐蕃時期的一些管理體系。公元11世紀,藏傳佛教寧瑪派、噶舉派、薩迦派以及格魯派通過古格王朝,相繼傳入拉達克,奠定了其宗教信仰體系。

13世紀伊斯蘭教的勢力進入克什米爾地區,拉達克地區此后進入藏傳佛教與伊斯蘭教長期角逐之地,此后巴干王重新統一了拉達克,并建立了“南嘉王朝”,古格王朝滅亡,但是南嘉王朝依然屬于佛教王朝。

清代拉達克地圖

元朝時期,朝廷的宣政院設立了“納里速古魯孫元帥府”,職能之一就是管理拉達克地區。洪武八年,明朝在“阿里三圍”地區設置“俄力思軍民元帥府”,保障拉達克向烏斯藏朝貢。在乾隆年間,清廷組織編繪的《乾隆內府輿圖》中,就明確標屬了拉達克的地理情況。

在1679-1684年,西藏與拉達克、莫臥兒帝國之間爆發了戰爭,戰爭的結局是拉達克同時向莫臥兒和中國西藏稱臣朝貢。可以看出,拉達克與清朝保持著密切的藩屬關系,當然是事實。到了19世紀后期,由于旁遮普一帶政權的干預信奉了伊斯蘭教。

從風俗來說,最典型的拉達克服飾有天鵝絨的Gonchas以及精心制作的繡花背心、靴子和帽子,婦女普遍受到尊重。傳統音樂包括樂器Surna和Daman。最早的藏傳佛教寺院為喇嘛玉如寺,最大的廟宇(嘎巴)就屬喜米薩寺,神職人員的社會地位極高。在商業貿易上,拉達克派往拉薩的“洛恰使團”、“海米”商團,蔚為一道貿易風景。

17世紀后期,拉達克在不丹和西藏格魯派的爭端中支持同宗主巴噶舉派的不丹,引發與西藏的戰爭。1684年西藏和拉達克簽約解決了雙方之間的爭端,達拉克成為西藏轄地。從1683年開始,拉達克就年年向西藏進貢。清雍正以后,拉達克王(漢文稱其為拉達克汗)須接受中國皇帝的冊封,并由駐藏大臣“節制”。1826年,拉達克王奉駐藏大臣松廷的密令,緝拿逃亡拉達克的張格爾叛亂余黨100余人,并派人稟報駐藏大臣,1829年,道光帝賞給拉達克王五品頂戴花翎。

拉達克人

大體來說,拉達克人口約為30萬人上下,其中以操拉達克語和巴爾蒂語(藏語分支)的藏人以及說印度-伊朗語族的雅利安人為主,部分人說烏爾都語,還有一些外來人口,多數從事農牧業,宗教派別有藏傳佛教、伊斯蘭教什葉派、印度教等。從1970年代之后,拉達克的旅游業逐步興盛起來。

紅色部分為拉達克地區,黃色部分是中國的阿克賽欽地區

到了1846年,道格拉克什米爾大公古拉伯·辛格與英國簽訂了《拉合爾條約》和《阿姆利澤條約》,道光皇帝不僅割讓了香港島給英國,而且還把拉達克王國送給了英國,這片領土的面積是4萬5110平方公里,比臺灣省的面積還大!臺灣只有3萬6000平方公里。然而美麗的拉達克地區卻被國人忘記了。中學歷史教材里提到第一次鴉片戰爭,中國被迫割讓了香港島,但是卻沒提到中國同時還被迫割讓了拉達克地區。之后,拉達克王室及其后裔雖然被允許保留部分王權,有一些優待,但基本失去了自主性,自此這個問題就懸而未決。直到今天,中印邊界西段問題仍有較大爭議。

“南嘉王朝”時期,達拉克王國的疆域

吐蕃時期,拉達克王國的疆域

之后,拉達克王室及其后裔雖然被允許保留部分王權,有一些優待,但基本失去了自主性,自此這個問題就懸而未決。直到今天,中印邊界西段問題仍有較大爭議。

免責聲明:本文章如果文章侵權,請聯系我們處理,本站僅提供信息存儲空間服務如因作品內容、版權和其他問題請于本站聯系