完顏麟慶的《大覺臥游》圖描繪了憩云軒及后山園林之景

古柏上還留有刀砍痕跡

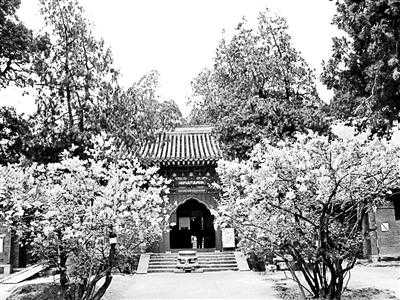

大殿前的丁香依然盛放

王常修與家人在四宜堂玉蘭樹下拍攝的一張合影

大覺寺中松柏參天,自然景色清幽,每年4月玉蘭花開之時,總是吸引眾多京城人去觀花覽勝,探古尋幽。我和朋友們也不能免俗,看著大覺寺公號日更的花消息,想象著四宜堂中古玉蘭的風致,便決定安排時間前往。行前,我們還約了在大覺寺工作的張杰燕老師,請她在賞花的同時也將大覺寺的歷史變遷講上一講。

寺內泉水干涸斷流,只是近五六十年的事

一進大覺寺山門內,就看到了兩個方形水池,這是寺內的功德池。池中石橋相連,不少魚兒在水中游動,池的四周砌有半米高的花欄矮墻,南北兩端正中各有一個石雕水獸,水獸造型很是古樸。小張老師告訴我們:“當年有泉水從獸口流出,晝夜不息,清脆悅耳。乾隆皇帝曾為此寫過詩:言至招提境,遂過功德池。石橋亙其中,緩步虹梁躋。一水無分別,蓮開兩色奇。右白而左紅,是誰與分移。這首詩就刻在水獸頭上面的石板上。”

從詩文中可以想象:當年功德池中是栽植有大片紅、白蓮花的,我們卻并沒有看到,只見到一池碧水,各色魚兒自在閑游。小張老師看出了我們的疑惑,便解釋道:“我們沒有恢復乾隆詩中的這個美景,是因為我們現在沒有流動的泉水了,種植蓮花,時間一長池水會變臭。”

向里面走,我們發現寺內的假山也很耐看,具有獨特的藝術風格。在憩云軒至領要亭那一帶,有一大片假山,是用青石堆疊而成的,東邊低西邊高,隨著山勢連貫起伏。后來我看到記載,這里曾經呈現有三疊飛瀑奔騰而下的壯觀景象,遺憾的是此景早已不見了,近年來大覺寺恢復了“飛瀑流泉”,但形勢遠非當年所比。

小張老師說:“有記載當年乾隆皇帝住在這處疊石下的房間里,飛瀑濺到窗欞上,簌簌有聲,他有感而發,還寫了《夏日大覺寺雜詩》。”那是乾隆十三年,當時乾隆正遇嫡子夭折,大小金川戰役膠著之時,家事國事都令他憂心煩悶,他到大覺寺避暑消夏之時,耳聞寺院的鐘聲和泉水錚錚,心情才得以漸漸平靜。

看來,泉水確曾是大覺寺的獨特風景。我們在李慎言的《燕都名山游記》中也讀到了他描述的寺內龍潭的景致,那是民國二十五年,他來游寺時寫下的:“樓后有一泉源,水從石虎頭處向外流注,到一大方池內,這池名叫龍潭,正中有一筆架型的巖石,巖石中有三個洞,泉水由洞里穿出,織出許多花紋,看來很有趣味,池子后有座高樓,樓上掛著一副對聯:‘有興常臨水,無時不見山’,情景切合,可稱佳作……池子東南有個六角形亭子,叫領要亭,泉水經過作成飛瀑向下奔流,水花四濺,鳴聲鏗鏘,像是彈琴,像是擊磬。妙景清音,令人依戀難舍。”

可見在20世紀二三十年代時大覺寺的泉水還很豐沛,小張老師說:“寺內泉水干涸斷流,只是近五六十年的事。”

寺內還有九子抱母、龍鳳樹、老藤寄柏、鼠李寄柏等奇景

曾有人戲稱說,大覺寺里是“一春一秋兩棵樹”。這兩棵樹指的就是寺內的古玉蘭和古銀杏。雖是戲稱,但也說明古樹已經成為大覺寺非常重要的標志。古建與古樹,相輔相成,相得益彰。

大覺寺的古玉蘭樹栽植于四宜堂(這是雍正齋號,亦是其賜名)內,據說玉蘭是清代大覺寺住持迦陵和尚所植,樹齡已近300年。我們去時花開正好,古玉蘭滿樹晶瑩,花朵如冰似雪,又溫潤如玉。四宜堂院內游客很多,大多是來品茗賞花的。

除了古玉蘭,大覺寺中還有很多花木。

銀杏樹自然是最負盛名。大覺寺中的銀杏樹共有四棵,分布在中路殿堂和北路跨院內。無量壽佛殿前的那兩棵最為著名,這雌雄兩株樹都至少1000歲了,每到秋季,黃葉燦爛,如金如帛,光華絕麗,美不勝收。銀杏樹雄樹不結果,只授粉。傳說在距離大覺寺不遠的醇親王園寢(七王墳)也曾栽種有一棵銀杏樹,慈禧擔心王爺墳上這棵樹過于茂盛會壓過皇上一脈,于是下令將其砍掉了,小張老師說:“所以,這周邊十里八村的雌樹,基本都是大覺寺這棵雄樹授的粉,可以說它是子孫滿堂了。這棵雌樹到秋天時會結出累累果實,猶如金珠,非常好看,但是它的葉易黃易枯,我覺得就像媽媽一樣,把養分都給孩子了。”

寺內北跨院的一棵古銀杏,也有500多年的樹齡了。它的樹形很奇特,樹高約20米,在主干四周又生長出九棵小銀杏樹,這九棵小樹粗細不一,仿佛九個孩子圍繞在母親身邊,所以被稱為“九子抱母”。我們看到這九棵小樹枝葉茂盛,遠遠望去仿佛一片小樹林。

寺內靠近山門處的北側跨院里還有一棵銀杏樹,它看似一棵實為兩株,更令人叫絕。我們看到樹的根部樹干盤繞糾纏在一起,令人難以分清它們原是兩棵,仿佛是雌雄一體。小張老師告訴我們:“這棵樹到了金秋時節,巨大的樹冠上會呈現一半結果實,一半黃葉搖曳的奇景,所以我們也叫它龍鳳樹。”

秋天是大覺寺最美的季節,郭沫若先生非常喜愛銀杏樹,他曾經寫文章贊嘆:“秋天到來,蝴蝶死了的時候,你的碧葉要翻成金黃而且又會飛出滿園的蝴蝶……那是多么嶙峋而又灑脫呀,恐怕自有佛法以來再也不曾產生過像你這樣的高僧。”郭沫若紀念館前院也植有一棵銀杏樹,就是當年他從西山大覺寺林場移去的。

大覺寺內有柏樹20余棵,也享有盛名,其中功德池橋邊的一棵古柏樹形成了“樹上樹”的奇景。這棵柏樹的樹齡在八九百年,小張老師告訴我們:“柏樹的枝干分枝處曾經寄生了一棵老藤,當年數根藤條盤曲在柏樹上,后來藤條被一棵小構樹取代了,就像樹上長樹似的。”如今,構樹又不存在了,古藤枝又長出了新芽,只是藤芽還小,尚不為人注意。

在寺內南玉蘭院(四宜堂)中還有一棵寄生樹。那棵被寄生的柏樹樹形古拙,在樹干距地一米的分枝處,有一棵小葉鼠李。小葉鼠李是西山一帶特有的硬雜木,小張老師說:“這棵小葉鼠李寄生在古柏樹上已有70多年了,一直枝繁葉茂,長勢很好。”確實,我們看到這棵鼠李樹郁郁蔥蔥,仿佛一把綠傘,遠遠望去更是李柏難分。

大覺寺院內還有三棵太平花,一株在功德池畔,兩株在四宜堂院中。太平花花朵為單片小白花,也是名貴花木。關于此花,小張老師告訴我們:“太平花在宋以前生長在四川,稱為豐瑞花,后來作為貢品移植到中原,宋仁宗賜名太平瑞圣花,清道光年改稱太平花,一直沿用到了今天。太平花過去民間少有,一直栽種在皇家園林中,大覺寺中的太平花來自哪里,沒有記載,應該也是皇室賞賜的。”

當年著名學者季羨林游訪大覺寺后,在《大覺寺》一文中專門提到了寺中的太平花:“……此時玉蘭已經綠葉滿枝,不見花影,而對面的一棵太平花則正在瘋狂怒放,照得滿院生輝。吃飯時,我們幾個人圍坐在太平花下,上天下地,閑聊一番,寂靜的古寺更加寂靜,仿佛宇宙間只有我們幾人遺世獨立,身心愉快……”小張老師說:“季老還為小院寫過一副對聯,就是:屋脊狂竄小松鼠,滿院開滿太平花。”

文人往來不絕,陳寅恪眼見許地山爬房梁

大覺寺清幽的自然景觀和深厚的歷史文化內涵,古往今來都吸引著文人墨客。明代的沈榜、劉侗,清代的納蘭性德、王昶、完顏麟慶,近代的許地山、陳寅恪、朱自清、傅增湘、胡適、俞平伯、季羨林等等都曾到此參觀游覽,他們的很多故事都成為佳話美談,令人回味悠長。

清中期著名金石學家王昶于乾隆四十三年(1778)覓古至大覺寺,他在龍王堂前“寒蕪落葉堆中”搜得遼陽臺山清水院創造藏經記碑,他將碑文傳拓考證,并著錄在自己的《金石萃編》一書中。

完顏麟慶于清嘉道年間出任官職,是道光朝名臣之一。他晚年曾到大覺寺游覽,之后他在《鴻雪因緣圖記》中詳細記載了清代大覺寺的諸多景物,并繪了《大覺臥游》圖,描繪了大覺寺憩云軒及后山園林之景。

民國時期,大覺寺寺廟建筑已經失修陳舊,雖然香火冷落,但游人不減。許多城里人喜歡到這里來避暑。清末民初的著名詩人溥儒就在大覺寺留下了吟詠詩篇。溥儒小時候一直住在恭王府里,后來隨家人搬到西山戒臺寺,他在西山的幾年里,遍游名勝古跡,撰寫了大量詩詞。他在大覺寺小住過一段,題寫的詩詞留在了四宜堂院內北方的廊壁上,詩詞的內容,全部圍繞觀賞玉蘭的情景。

學者田樹藩最喜歡寺內外的玉蘭和杏花。他在他的《西山名勝記》中寫道:“寺南院四宜堂有白玉蘭兩株,初春開花美麗絕倫不可不看,故都仕女來寺看花者絡繹不絕門庭若市。附近山坡杏花成林,可同時觀賞,以管家嶺者為最勝。”小張老師說:“我們由此也可以知道,當時寺內外的玉蘭和杏花已是久負盛名,初春時節游人爭相游覽,大覺寺外的杏花稱得上北京的香雪海,觀賞杏花的最佳地點當數管家嶺一帶。

陳寅恪曾多次游覽大覺寺,留下一件趣事。有一次他正參觀大雄寶殿,忽然看見一個人攀援在房梁上仔細端詳,待那人下來后,他發現原來是作家許地山。“許地山是到大覺寺來研究古建筑結構和內部裝飾的。”小張老師笑著說:“兩個人明白情況后相視大笑,很是有趣。”

季羨林曾多次游覽大覺寺,是什么這樣吸引他呢?從他的文章中讀到,他在這里獲得了從煩躁和無奈中解脫出來的喜悅。“我每次從燕園驅車往大覺寺來,胸中的煩躁都與車行的距離適成反比,距離愈拉長,我的煩躁愈減少,等到一進大覺寺的山門。我的煩躁情緒一掃而光,四大皆空了。在這里,我看到了我的蒼松、翠柏、丁香、藤蘿、梨花、紫荊,特別是我的玉蘭和太平花,它們都好像是對我合十致敬。還有屋脊上躥跳的小松鼠,也好像對我微笑……”

一位和尚師父護持了一寺古樹

走進大覺寺,映入眼簾的景物除了彰顯皇家風范的古建筑外,還有上百棵郁郁蔥蔥、各具特色的參天古樹。這些以松柏為主的古樹名木如今都已定級、掛牌,受到法律保護。令人難以想象的是,在抗日戰爭時期,大覺寺中的這些古樹也曾險遭滅頂之災,而使它們免遭荼毒的,是一位俗名王永泰、出家后名王常修的老人。

1937年,盧溝橋事變爆發,王永泰時年22歲,自河北行唐老家來到北平。他請在廣濟寺出家的叔叔幫忙找個活命的營生。叔叔安排他在廣濟寺旁的刻字鋪做學徒。3年后,刻字鋪倒閉,叔叔為侄子想轍,和他商量到西山大覺寺出家看廟,還能有口飯吃。王永泰左思右想,最終決定在大覺寺落發為僧,法號常修。

抗戰時期兵荒馬亂,大覺寺一帶也是人員繁雜,常修師父雖仰仗大覺寺舊有的寺田有飯吃,但生活十分艱辛,還常常要與掃蕩的日偽周旋。直到后來,往返于山前山后平西地下秘密交通組織的同志常在大覺寺落腳,常修聽他們秘密宣講革命斗爭,才在心中燃起了希望的火種,生活也變得積極起來,還時常幫著同志們燒火做飯。

抗日戰爭勝利,內戰烽煙又起。1946年的一天傍晚,常修師父忽然聽到寺外聲音嘈雜,繼而有人用力敲門。打開山門,一群士兵闖進寺來。常修師父從著裝上看出他們是國民黨的雜牌軍。這些兵里里外外一通亂翻之后,沒有找到值錢的東西,為首的軍官非常惱火,便盯上了古樹,下令砍樹湊軍餉。

以寺為家的常修師父苦苦阻攔乞求也無濟于事,看到士兵們已經爬上多棵柏樹,鋸掉了大部分樹杈,接下來就要砍樹的主干了,不由得心如火焚。忽然他急中生智,拉著那軍官,又對著士兵們說:“老總和兄弟們辛苦,砍了這么半天,一定都累了,大伙兒看這天也黑了,正好我這里有現成的飯菜,大家吃完先休息,明早再砍也不遲。再者說了,我就是一個看廟的,給國軍做貢獻這個事兒,我得跟我師父他老人家告知一聲兒,不然我該挨罵了,還請老總們通融通融。”

這些士兵聽說有飯菜,便扔下工具去吃飯了。常修師父借機奔出門,跑了幾十里路,半夜時分趕到了廣濟寺。他將事情報告了廣濟寺方丈,方丈一聽也很焦急,于是連夜通過關系找到了駐守北平的國民黨將領傅作義。傅作義獲知此事后,毫不推脫,很快下達了手令:不得砍伐大覺寺樹木,違者軍法處置!

得到手令后,常修師父又是一路狂奔,終于在天亮前趕回了大覺寺。當他把手令交給軍官后,雜牌國軍雖然氣憤,卻也不敢忤逆傅作義的手令,只得罵罵咧咧地離開了。就這樣,在常修師父的護持下,大覺寺總算保住了這些珍貴的古樹。

后來,常修師父看守著這座看似與世隔絕的古剎,直到1949年。他也是留守大覺寺的最后一名僧人。

新中國成立后,大覺寺被林業部接管,成為北京林學院的創建之所。常修師父則響應號召還了俗,并娶妻生子,名字還叫王常修。經國家安排,他成為北京林學院的一名職工,繼續看護大覺寺,直到退休。

外國友人眼中的大覺寺,同樣令人大開眼界

清代末年,社會動蕩不安,經濟蕭條。大覺寺的部分房舍曾租借給外國人使用。小張老師說:“當時的德國使館人員為了躲避夏天的炎熱,就租借了大覺寺憩云軒并在那里辦公。從光緒初年起,他們就選擇大覺寺作為夏天的辦公地,實則也是看中了這里的風水寶地,把大覺寺作為避暑消夏的山莊別墅。”

德國著名漢學家福蘭閣父子兩代與大覺寺的情緣也令人回味。光緒十四年(1888)秋,福蘭閣到北京德國公使館工作,第二年在大覺寺過夏天。他的回憶錄中有這樣的記述:“我們在坐落于陡峭山峰腳下的大覺寺內租了房子,并加以布置,從這里直到兩千多公尺的山上,雖樹木不多,但雨季后形成的落差較大,溪流發出陣陣怒吼,流經深深的山間峽谷,構成了美麗的圖畫,從山頂上眺望遠處,溝壑縱橫的山區,景色美不勝收,只要時間允許,我便于大覺寺而出,在山中漫步,在寺院中看和尚們祭禮,聽他們誦經也同樣令我大開眼界。”

福蘭閣在寺內居住期間還拍攝了不少照片,其中有一幅是坐在憩云軒后假山石上的照片。從照片中可見當年大覺寺后山的諸多景物:林木蔥郁,遮蔭蔽日,流泉飛瀑,鳥語花香,泉水順青石板淙淙流淌,由于上下落差形成三疊飛瀑的景觀,與清完顏麟慶在《鴻雪因緣圖記》中描述的泉水景象很是吻合。當年寺內泉水分為兩路,北路泉水順石槽、竹林沿山而下,匯入功德池中,南路泉水則順山勢作飛瀑狀匯于憩云軒后小渠,經四宜堂匯入功德池中,兩道泉水蜿蜒流淌,形成寺內著名的二龍戲珠景觀。

福蘭閣的兒子叫傅吾康,也是一位漢學家。他在北京期間多次到大覺寺游覽,他將到大覺寺小住稱為上山。小張老師說:“2005年,傅吾康先生的子孫一家來到北京,在匆忙的行程中首先安排了參觀大覺寺,這也是他們對祖輩的紀念吧。”

光緒十八年(1892),一位德國高級建筑師利用在寺內居住休養的時間,親自勘測考察了寺內大部分殿宇、房舍以及古塔,為當時的寺廟留下了第一份測繪數據,并以建筑師的眼光撰寫了一本關于大覺寺建筑的小冊子,同年在德國柏林出版,書中詳細介紹了大覺寺古建筑的功能特點,書內還附有當時大覺寺的部分圖片。

返城后,我們還在大覺寺的公眾號中讀到了系列文章——“大覺寺鏡頭里的記憶與變遷”,那是大覺寺工作人員搜集和整理出來的。他們希望借此追述百余年來大覺寺的顛沛輾轉和興衰的歷程,以更好地記住和感念先輩們留下的這份豐厚的文化遺產。

文/本報記者王勉

免責聲明:本文章如果文章侵權,請聯系我們處理,本站僅提供信息存儲空間服務如因作品內容、版權和其他問題請于本站聯系